Он был убежден, что Наполеон с самого начала, с 1805 года, старался дискредитировать русского коллегу как человека, не обладающего ни достаточным мужеством, ни какими бы то ни было способностями военачальника. Кроме того, по мнению Александра, император Франции поставил себе еще одну задачу — попытаться внести раскол в царскую семью. Спор о мужестве и талантах пришлось отложить до более поздних времен, а вот раскол в царствующей фамилии, судя по поведению вдовствующей императрицы Марии Федоровны и великого князя Константина Павловича, действительно существовал. Правда, Александр I никак не реагировал на панические просьбы и заклинания матери и брата, считая само их появление следствием происков «коварного корсиканца».

Гораздо больше его заботили распространявшиеся в России прокламации Наполеона, содержавшие глухие намеки на возможность отмены крепостного права и призывы к восстанию крестьян против помещиков. Александр знал, что эти намеки не были пустым звуком. Отмена феодальных отношений стала одной из действенных мер французов на захваченных ими территориях. В 1806 году Наполеон отменил крепостное право в Пруссии, а в 1807-м — в герцогстве Варшавском. Доносили российскому монарху и о том, что в Витебской и Смоленской губерниях начались крестьянские волнения, хотя в какой степени они были вызваны французскими прокламациями, а в какой являлись следствием давней ненависти к помещикам, сказать невозможно.

Ясно одно — большинство крепостных во внутренних российских губерниях не собирались получать волю из рук Антихриста, проклинаемого с церковных амвонов. Да и сам Наполеон, не желая свергать Александра 1 с престола и вызывать тем самым негодование всех монархов Европы, не решился объявить об отмене крепостного права в захваченных французами российских губерниях. Не собирался он и всерьез поддерживать борьбу крестьян против помещиков, потому что никто не мог предугадать, против кого в следующий момент будет направлен гнев народных масс, в какую сторону повернут они оружие. Так что разговоры об отмене крепостного права в России оказались в его пропаганде скорее средством психологического давления.

Покинув армию, Александр по дороге в Петербург посетил Москву, где его ждал восторженный прием жителей. «Государь, — записал очевидец, — проезжая по одной из улиц, уронил платок. Народ бросился поднимать его и просил подарить ему платок: «Батюшка! У тебя платков много, а ты у нас один — пожалуй нам его». Лишь только государь изъявил свое согласие, как платок был разорван на мелкие куски, а каждый, получивший кусочек, нес его домой, как святыню»

. Так что вряд ли прав Адам Чарторыйский, утверждавший: «Александр не пользовался популярностью. По своему характеру он не был русским человеком. Отличаясь от русских хорошими и дурными качествами, он, в кругу своих, был похож на экзотическое растение и никогда не был счастлив»

. Точнее, польский аристократ ошибался, если говорил так обо всём периоде царствования Александра I; во всяком случае, в начале 1812 года авторитет царя в глазах народа сомнений не вызывает.

В эту грозную и героическую годину он старательно пытался вжиться в новую для себя роль. Отныне монарх стал воплощением патриотического подъема россиян, и общественное мнение, до этого относившееся к нему достаточно скептически, начало призывать сограждан сплотиться вокруг трона. Вместе с тем в 1812 году Александру Павловичу действительно пришлось пережить много не просто неприятных, а поистине трагических минут, дней и месяцев. Спасительное — но таким оно будет признано гораздо позже! — отступление русских армий вглубь страны, вызывавшее раздражение и у армии, и у мирного населения, падение Смоленска, за который Барклай-де-Толли обещал царю драться, но не стал давать генерального сражения французам, считая это самоубийственным для армии. Наконец, назначение под давлением дворянского общества в августе на пост главнокомандующего М. И. Кутузова, с которым после Аустерлица у царя были очень сложные отношения.

По поводу этого назначения Александр писал 18 сентября 1812 года сестре Екатерине Павловне: «Так как я знаю Кутузова, то противился сначала его назначению, но когда Ростопчин… известил меня, что и в Москве все за Кутузова… мне не оставалось ничего другого, как уступить общему мнению… После того, что я пожертвовал для пользы моим самолюбием, оставив армию, где полагали, что я приношу вред… судите, мой друг, как мне должно быть мучительно услышать, что моя честь подвергается нападкам… Я далек от того, чтобы упасть духом под гнетом сыплющихся на меня ударов. Напротив, более чем когда-либо я решил упорствовать в борьбе, и к этой цели направлены все мои заботы»

.

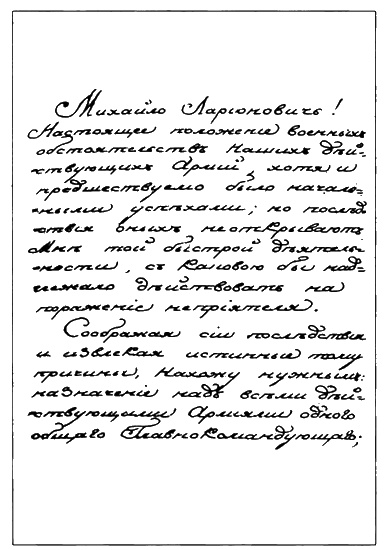

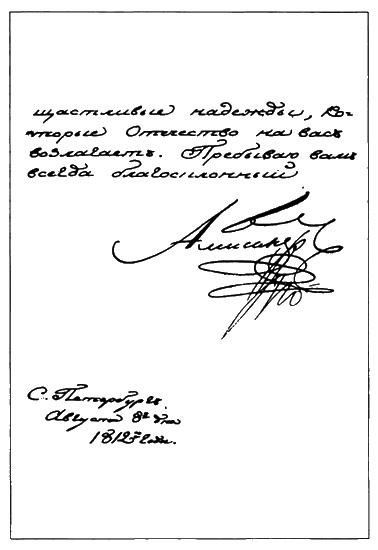

Рескрипт Александра I М. И. Кутузову о назначении его главнокомандующим русской армией с собственноручной подписью. 8 августа 1812 г.

Нападки, сыплющиеся удары — это, конечно, не только о назначении Кутузова, но главным образом о занятии Наполеоном Москвы. Падение древней столицы действительно стало для Александра I страшным ударом. Хотя и здесь, как в жизни бывает достаточно часто, не обошлось без доли смеха сквозь слезы. Московский полицмейстер, оставляя город, должен был отправить государю соответствующее донесение. Н. И. Тургенев рассказывал: «Следуя официально форме, употребляемой в подобных случаях и не позволявшей довольствоваться «честью» при обращении к императору… он писал: «Имею счастье известить Ваше Величество, что французы заняли Москву» и т. д., и т. п.»

. Царский камердинер говорил, что после получения известия о сдаче Москвы всю ночь слышал шаги монарха в кабинете. Утром, когда тот вышел к завтраку, все заметили в его прическе массу седых волос.

Московский пожар, судя по воспоминаниям близко знавших Александра людей, стал для него отправной точкой духовного перелома. Роль, исполняемая им, снова начала меняться. Теперь он ощущал себя не самостоятельным предводителем нации, а вождем богоизбранного народа, действия которого диктовались свыше. В эти месяцы Александр Павлович постоянно обращался к Новому Завету и прежде всего к строкам Апокалипсиса, особенно близким ему, поскольку, по его словам, в них «нет ничего, кроме ран и шишек». Сестра, принцесса Екатерина Павловна Ольденбургская, между тем писала брату о слухах, распространявшихся в свете: «Взятие Москвы довело сильное раздражение до апогея; недовольство достигло высшей точки, и Вас не щадят… Вас открыто обвиняют в несчастиях Вашей империи, в общих и частных провалах, наконец, в потере чести страны и Вашей чести лично»

.

И это были не пустые слова. 15 сентября, в день годовщины коронации, Александр, по словам фрейлины его жены Р. С. Стурдза, впервые из предосторожности отправился на торжественную церемонию не верхом, а в карете с императрицей. «Мы ехали, — пишет она, — шагом в карете о многих стеклах, окруженные несметною и мрачно-молчаливою толпою… Никогда в жизни не забуду тех минут, когда мы вступали в церковь, следуя посреди толпы, ни единым возгласом не заявлявшей своего присутствия. Можно было слышать наши шаги, а я была убеждена, что достаточно малейшей искры, чтобы всё вокруг воспламенилось. Я взглянула на государя, поняла, что происходит в его душе, и мне показалось, что колена подо мною подгибаются»

. После занятия Москвы французами в Петербурге началась паника, охватившая и некоторых членов царствующей фамилии. С ней Александр боролся особенно жестко. Когда Мария Федоровна попыталась уехать из столицы, монарх заявил ей: «Ваше Величество! Я как сын умолял вас остаться — теперь я как император требую, чтобы вы остались»

.