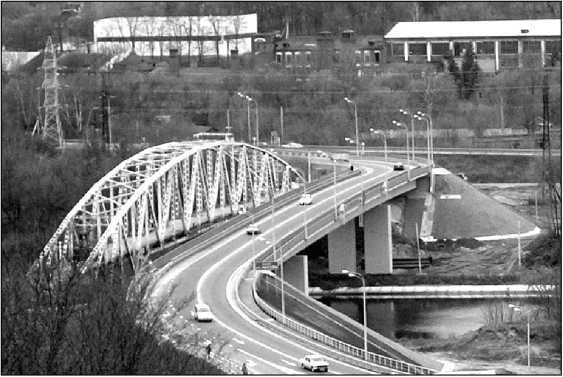

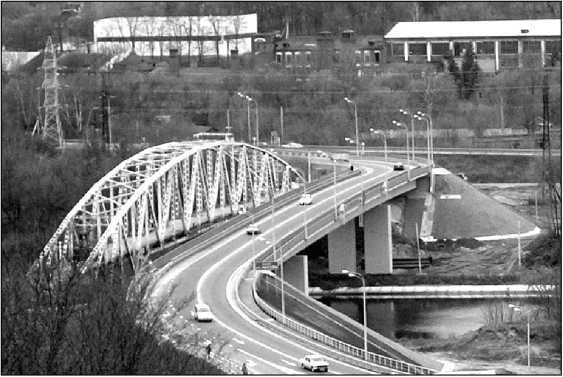

Реконструкция Яхромского моста в начале XXI века. Старый мост (на снимке – слева), восстановленный после взрыва и переживший множество ремонтов, будет разобран через несколько месяцев.

Как уже упоминалось выше, 15–16 ноября противник приступил к реальному осуществлению завершающего этапа операции по окружению Москвы. Через неделю, 23 ноября, готовы были созреть предпосылки для решающего броска к столице и в восточном направлении. Поэтому начнем с этой даты.

23 ноября. Клин

«Особое внимание обратите на Дмитровское направление»

Первые части 1-й Уд А выходят на рубеж обороны. Командующий 16-й А генерал К. К. Рокоссовский прибывает в Клин. Положение 30-й А. Образование левофланговой группы армии. Мероприятия по усилению обороны Клина запаздывают. Враг захватывает Солнечногорск. Падение Клина. Действия инженерных войск Западного фронта. В Дмитров прибывает 29-я сбр 1-й Уд А.

Мы начали свой рассказ с того момента, когда в г. Дмитров прибыл командующий 1-й УдА. Его войскам только предстояло собраться в районе Дмитров – Загорск.

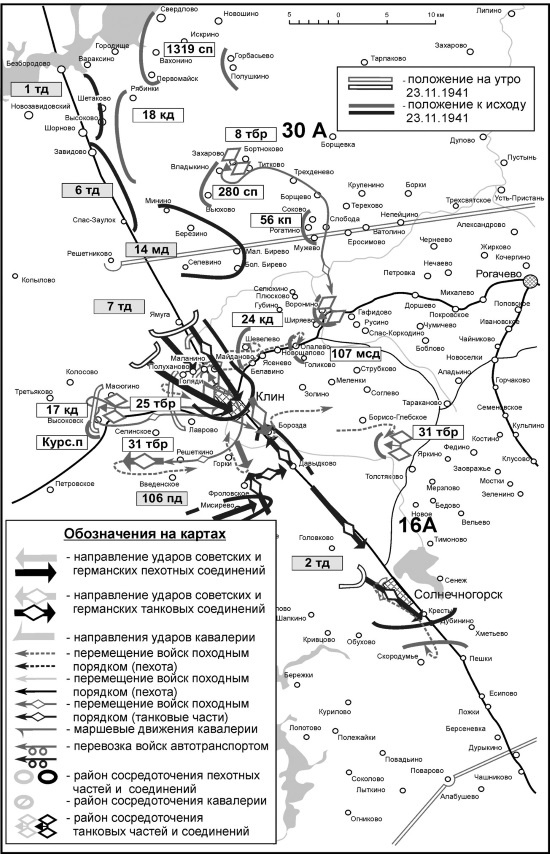

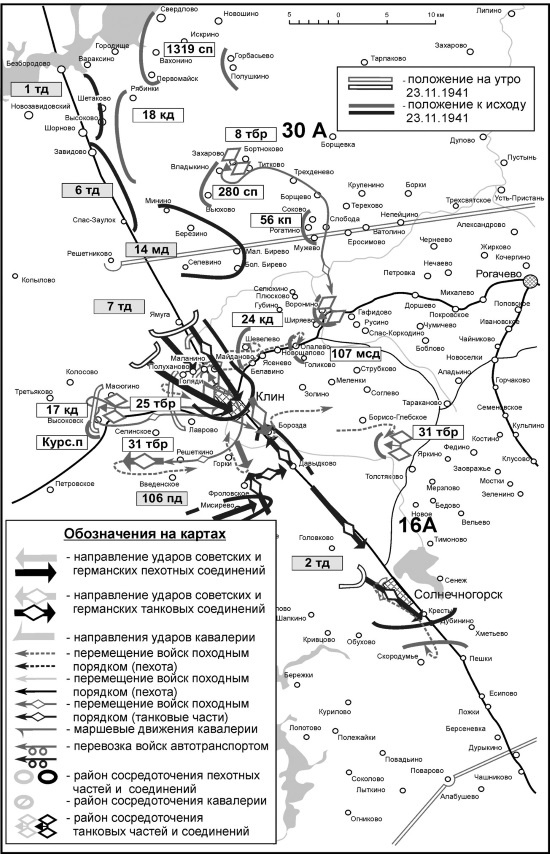

Положение на правом фланге Западного фронта 23 ноября 1941 г.

За четыре дня до этого советский Генштаб оценил сложившуюся обстановку и наметил меры для противодействия замыслу противника. Было определено, что «выдвижение танковых групп противника севернее и южнее Москвы вызывало настоятельную необходимость в срочном сосредоточении крупных сил на этих направлениях и в районах, находившихся вне возможного танкового окружения столицы. Такими районами были намечены: восточный берег канала Москва – Волга на севере и район Рязани на юге»

[9].

Этими крупными силами и должны были стать вновь сформированные резервные армии. Они предназначались не только для укрепления обороны или участия в контрнаступлении, но и для деблокирующего удара на случай самого неблагоприятного развития событий. 1-я УдА должна была располагаться севернее Москвы.

Надо сказать, что в этот момент советский Генштаб практически раскрыл планы противника и довольно точно оценил его реальные возможности. Часть гитлеровского руководства еще продолжала планировать операцию гораздо большего масштаба, чем позволяли возможности войск. И в случае, если бы противник наступал на Ярославль и Рыбинск, как мечтали в Ставке Гитлера, и при более скромном варианте окружения Москвы по линии Дмитров – Загорск – Коломна, как еще в начале ноября замышляло командование группы армий «Центр», 1-я УдА оказалась бы на острие главного удара немецких войск, а не на фланге, как получилось в реальности.

Когда мы говорим об отсутствии войск у только что назначенного командующего армией, то необходимо сделать небольшую поправку. Генерал действительно не привел с собой не только никаких бригад и дивизий, но даже и штаба. Однако к полудню 22 ноября прибыл, и концу дня был переподчинен 1-й ударной армии Дмитровский отряд МЗО (образован 21.11.41 г. приказом № 220 командующего войсками МВО

[10], командир – подполковник Г.В. Лихов). Он состоял из 310-го пулеметного батальона и бронепоезда № 73 внутренних войск НКВД. Разместившись на заранее подготовленных позициях на рубеже Татищево – Перемилово и имея десантную роту бронепоезда на высоте 158,5 (Красная Гора), отряд стал первым подразделением армии, занявшим рубеж обороны на канале Москва – Волга.

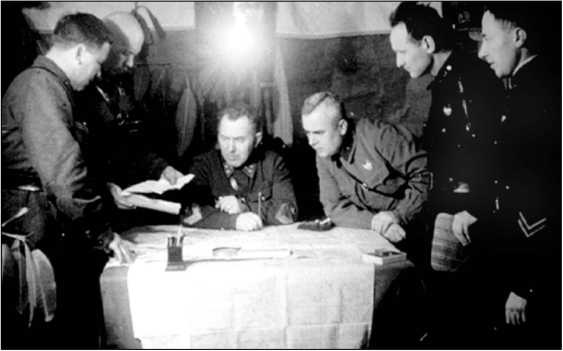

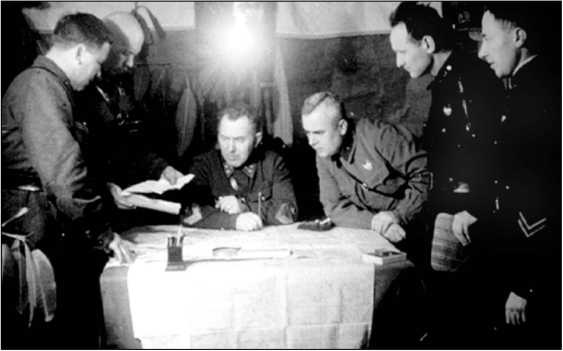

В штабе 1-й УдА. В центре – командующий армией генерал-лейтенант В.И. Кузнецов.

Эти силы были способны предотвратить действия диверсантов, разведывательных групп противника или его передовых частей, но не более. Поэтому в отсутствие штаба и войск В. И. Кузнецов мог только проверить состояние рубежей, которые нужно было занять, чтобы прикрыть район сосредоточения армии. Пока это были действия «на всякий случай», так как Дмитровский район почти целиком входил в полосу обороны 16-й А.

В те часы, когда В. И. Кузнецов инспектировал оборонительные рубежи вдоль канала Москва – Волга, командующий 16-й А К. К. Рокоссовский находился в пятидесяти километрах от него, в Клину. Он тоже оказался в отрыве от штаба на правом фланге армии. В отличие от своего коллеги Кузнецова, Рокоссовский располагал реальными полками и дивизиями. Но его положение было в чем-то похожим. Части и соединения 16-й армии уже более недели вели тяжелые бои по всему фронту, отходили на восток и понесли к тому моменту большие потери. Свободными резервами армия не располагала, и в руках командующего не было инструмента, с помощью которого он мог изменить ход борьбы в свою пользу.

Ввиду большого значения, которое имел город Клин, К. К. Рокоссовский поручил своему заместителю генерал-майору Ф.Д. Захарову принять общее руководство войсками на правом фланге 16-й А. 19 ноября тот с несколькими штабными командирами (в их числе был и начальник оперативного отдела штаба армии Е.В. Рыжиков) прибыл под Клин и на следующий день отдал свой первый приказ. Так появилась Оперативная группа штаба 16-й А, которая приняла под свое командование 126-ю сд, 17-ю кд, курсантский полк, 641-й ап пто, 31-ю и 25-ю тбр. Обычно эти войска для краткости называют группой Захарова. Кроме того, в обороне Клина принимали участие истребительные батальоны и Клинский отряд МЗО

[11], а также отряд из 2-й мед. По мнению Рокоссовского, генерал Захаров вполне справлялся со своими обязанностями. Ему удалось объединить сильно ослабленные соединения и оказать упорное сопротивление наступавшему с нескольких сторон противнику. Позднее, в связи с потерей Клина, действия генерала Захарова стали объектом специального расследования. В целом материалы дела подтверждают мнение Рокоссовского, хотя проводившие расследование опирались не на полные сведения. Так указано, что численность группы составляла около 1500 человек

[12]. В действительности в группе было не менее 10 тыс. человек личного состава

[13].