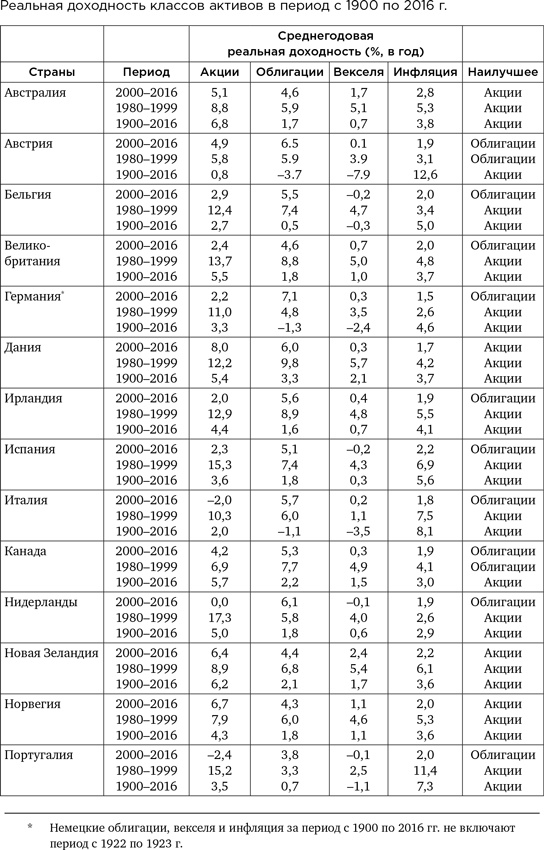

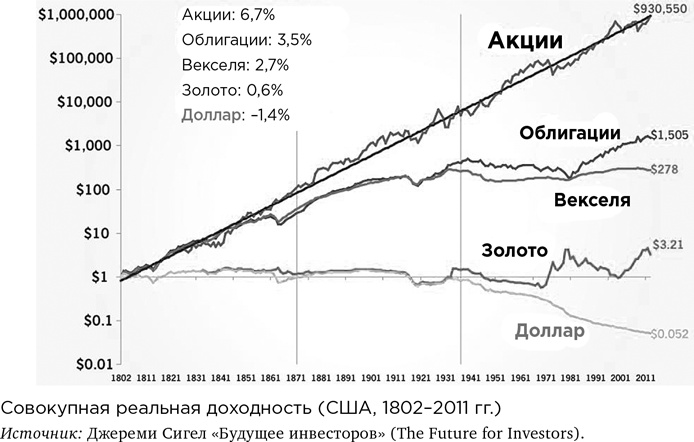

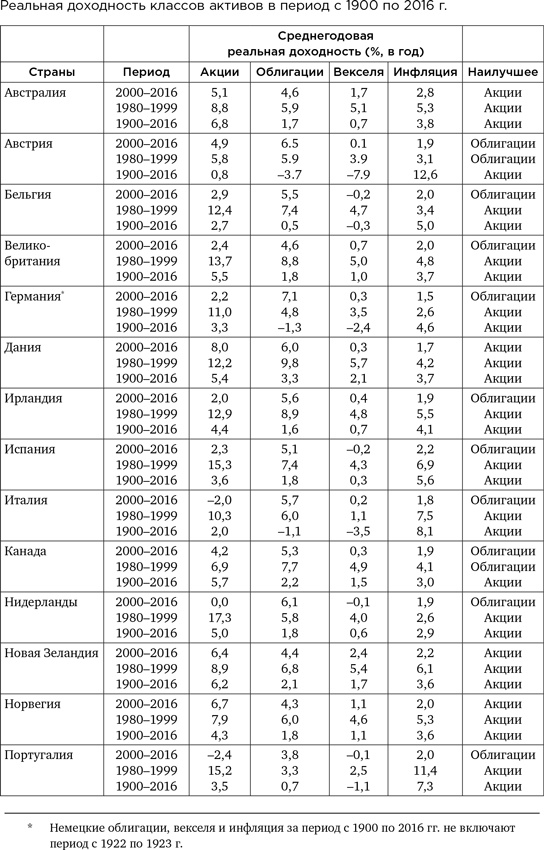

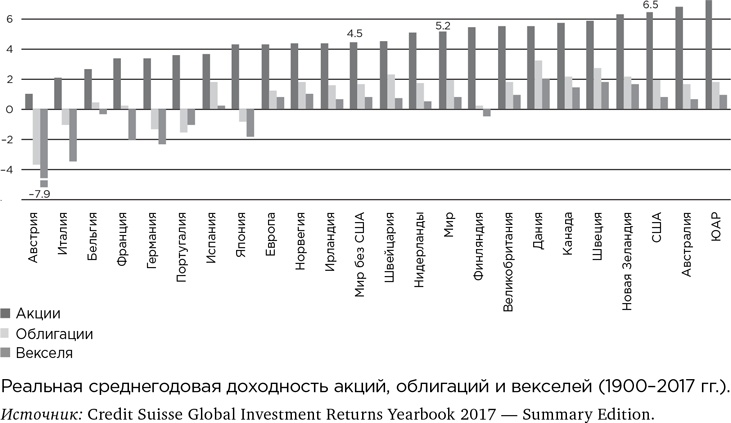

Вот таблица доходности по этим классам — акциям, облигациям, векселям — и по странам.

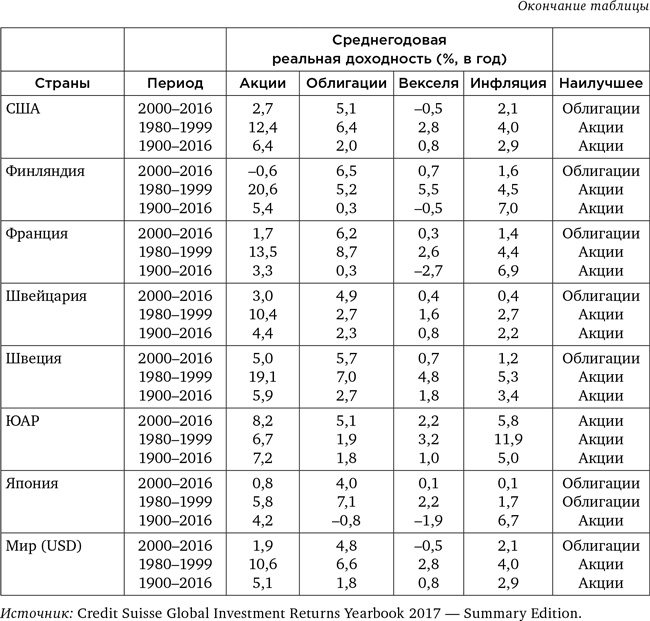

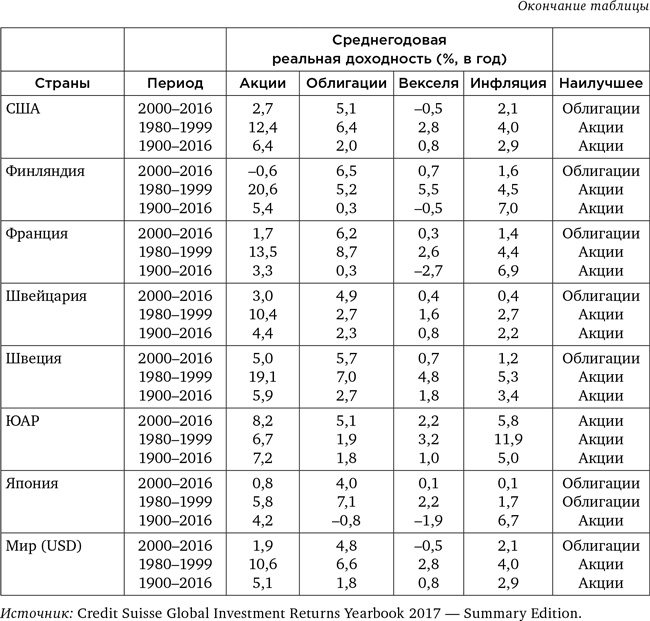

Впечатляют и данные в виде графика. Особенно если взять успешную страну, например США, и максимальный срок (по США есть статистика с начала XIX века).

График дает понять, что доллар, вложенный в акции в 1802 году, превратился бы сейчас в миллион долларов! И это с учетом инфляции, то есть шесть нулей — это реальная, а не номинальная доходность. Как можно смотреть на это и отрицать?

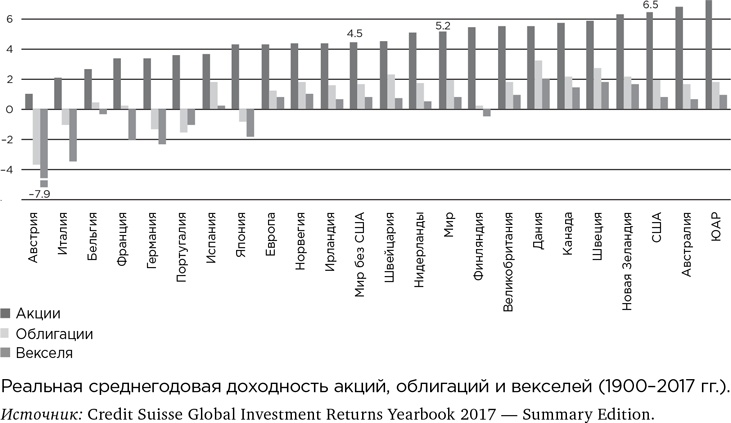

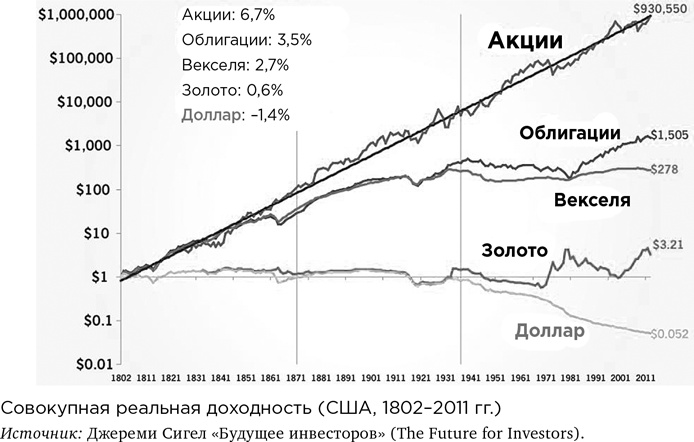

Сначала вернемся от этих цифр к менее впечатляющему рабочему виду: годовой реальной доходности. В целом по миру у акций — 5 %, у облигаций — 2 %, у векселей — 1 %.

Надо понимать, что это данные за ХХ век, сам по себе аномальный в истории человечества. Это рекордный экономический рост, вызванный — чем?

Во-первых, был экспоненциальный рост численности населения, вышедший к XX веку на финальный, ударный отрезок. Если численность населения нанести на график, это будет самый вертикальный отрезок с начала времен. Так больше не будет. В 1970-х годах случился демографический перелом. Вероятно, не все осознают масштаб события, но в каком-то смысле оно делит историю человечества надвое. Есть формула, описывающая рост численности населения в любой отрезок времени до этого момента. Если бы все дальше продолжалось по этой формуле, в 2020-х годах население Земли стало бы бесконечным. В знаменитой статье 1960 года Хайнца фон Ферстера «Судный день. Пятница, 13 ноября 2026 года» названа конкретная дата, когда бесконечное население могло бы оценить, каково это — быть бесконечным. Впрочем, в той же статье сказано, что так быть не может и, значит, тенденция сломается. Если вы уже были живы в 1970-х, то присутствовали при историческом переломе, правда, немного растянутом и не особо заметном.

Второй фактор — технологические инновации. Сложно нанести на график то, что измеряется в непонятных единицах, если оно вообще измеряется, но по ощущению динамика чем-то напоминала рост населения. Именно на экстраполяции линейных трендов в ХХ веке родилась концепция технологической сингулярности. Суть та же, что у «пятницы, 13 числа» фон Ферстера: график устремляется в бесконечность. Непонятно только, график чего именно, но суть понятна. С демографической сингулярностью уже ясно, что ее нет, — график постепенно ложится на плато. Полагаем, то же самое произойдет с технологической сингулярностью, если нет, то мы живем в самое привилегированное время в истории человечества, ибо сингулярность, по всем расчетам, — это первая половина XXI века. Предполагается, что почти все мы, если не сядем на героин и не будем ездить с пьяным водителем, доживем до конца света. А после того как конец света настанет (интерпретировать это событие более скромным образом трудно), начнется самое интересное. Как вам перспектива?

По соображениям вкуса все-таки очень смело полагать, что из сотен ожидаемых концов света именно наш — единственный настоящий. И есть пример того, что уже произошло с демографией. Не катастрофа, но замедление. Все-таки бесконечность не самая частая вещь, чтобы рассчитывать познакомиться с ней при жизни. Будет интересно, если мы ошибемся, но тогда ничто, включая и эти строки, не будет иметь большого значения.

В любом случае независимо от дальнейшего уже видно: ХХ век — это уникальное время.

Возвращаясь к акциям…

Чтобы акции показали свои фантастические 5 % доходности, должны были наложиться друг на друга две аномалии, два взрыва: демографический и технологический. Продолжение любого из них тем же темпом было бы окончанием привычной нам истории человечества в XXI веке.

И на основании такого периода кто-то берется выводить нечто как общий закон? Это все равно что взять год, когда цена нефти упала или выросла в два раза. Построить торговую систему, ставящую на рост волатильности. И предложить ее, оптимизированную в параметрах на редком периоде массового безумия, к торгам на обычных основаниях. Первое, что предложит тот, кому вы это предложите, если он не идиот, — прогнать систему на обычном ценовом ряде, убедиться, что она не работает, и пойти заниматься делом.

Это соображение — миф о пассивном доходе как следствие подгона на исторических данных — плохо воспринимается из-за того, что можно назвать ловушкой таймфрейма. Ведь взято целое столетие, не может быть подгона на столетней истории. Более того, если заглянуть в XIX век — будет похоже.

Да, это два редких столетия, третьего такого еще не было, их уникальность мы обосновали. А выборка должна отвечать масштабу закономерности. Если трейдинг идет на минутном таймфрейме, годовых данных может быть достаточно (если это не какой-то редкий год вроде 2008-го). Если нам нужно правило, которому можно доверять следующие 20 лет, то 100-летней истории, скорее всего, достаточно. Если закономерность сломается, то вряд ли завтра — примерно такая логика.

Столетия просто мало для обобщения, если мы хотим методом индукции выйти на исторический закон.

Тем более такого редкостного столетия.

Итак, что видим? Обычно рост акционерного капитала как-то соответствует росту экономики. Экономический рост в 5 % — это ставка на то, что довольно скоро по историческим меркам мы заглянем в глаза бесконечности. Давайте будем ближе к реальности и вычтем из него, например, демографический фактор. Затем уменьшим (скорее всего, оправданно) фактор технологический. Цифра 5 ожидаемо упадет как минимум вполовину. И это акционерный капитал с его, как принято считать, премией за риск. Реальная доходность по облигациям и векселям, если считать нормальной дельту в 2–3 %, вообще уходит на грань отрицательных значений. Ничего особенного, это уже реальность — отрицательная ставка депозита в западных банках, например, — 0,25 %. Но это лишь первый пункт критики.

Сколько из 5 %-ного роста фондового рынка на графике оказались в кармане рядового инвестора? В исследовании сказано, что налоги не учитываются — они часто меняются, нет данных по всем периодам, сильные различия по странам. Можно понять, почему их нет. Однако если они есть, особенно с учетом прогрессивной шкалы, это серьезно меняет дело. Насколько серьезно? Опять-таки меня слишком мало, чтобы провести обстоятельное, законченное исследование. На глаз видно, что ставка налога сильно меняется в зависимости от стран, периодов, размера капитала. Налогом облагаются как дивиденды, так и сам прирост стоимости (разница между ценой покупки и продажи ценной бумаги). В либеральные времена ставки сохраняются в районе 10 %, но в периоды войн, кризисов и засилья левых правительств налогом могло изыматься более 50 % роста портфеля.