Центральным выставочным сооружением японской экспозиции стала трехъярусная пагода. По своему архитектурно-художественному облику пагода, сооруженная для выставки, чрезвычайно напоминает трехъярусную пагоду Тёфукудзи (буддийского «Храма вечного счастья») – это древнейшее деревянное сооружение на территории префектуры Окаяма, и одно из самых древних во всей Японии

[96]. Японские пагоды – это древнейшие высотные сооружения страны, появившиеся с приходом буддизма на территорию Японии. Когда буддизм проник в Японию, сакральные предметы были важнейшими объектами поклонения. Поэтому пагода всегда стояла в центре монастыря. Местоположение указывало на ее ведущую роль во всем комплексе. Антисейсмические секреты конструкций пагод до сих пор учитываются при проектировании современных многоэтажных зданий. Из строящихся в Японии двух-, трех-, пяти- и семиярусных пагод по своей соразмерности и совершенстве художественной формы, безусловно, выделяются трехъярусные. Именно они являются общепризнанным символом красоты и гармонии в архитектуре.

На Всемирной выставке 1915 г., прошедшей в Сан-Диего, павильон Японии как две капли воды походил на храм Тосёгу в Никко (см. вкл.: илл.172) или храм Тосёгу в парке Уэно (Токио). Оба памятника, построенные по единым канонам, являются крупнейшими в Японии сооружениями (не считая Императорского дворца в Токио), посвященными династии Токугава, а также одним из лучших примеров архитектуры периода Эдо. При идентичности двух построек, в качестве примера выбран храм в Никко как более знаменитый. «Не говори ни о чем «кэкко» (прекрасно), пока ты не увидел Никко», – гласит старинная японская пословица.

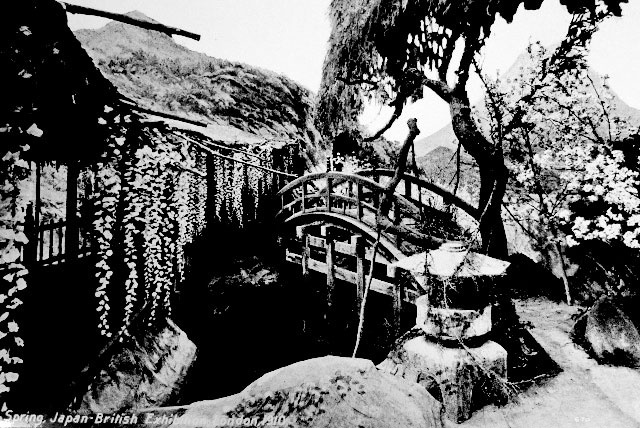

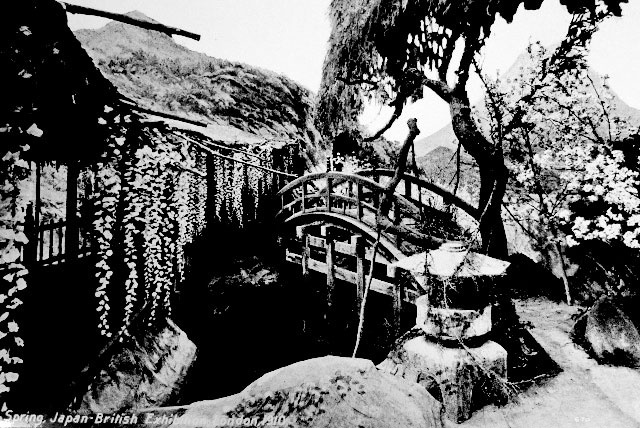

Японский сад на выставке 1910 г. Открытка

Храмовый комплекс Тосёгу посвящен памяти великого сёгуна – Токугава Иэясу и был создан, чтобы стать местом его погребения (мавзолеем и святыней). Главный зал Тосёгу был построен в 1617 г., но двадцатью годами позже он подвергся реконструкции, которая завершилась постройкой целой группы зданий, сохранившихся до наших дней. Мавзолеи в Никко – это комплекс синтоистских и буддийских храмов, насчитывающий более 50 сооружений (главных и второстепенных зданий, надвратных храмов, крытых и открытых галерей).

По своему значению для японской культуры храм Тосёгу приравнивается к древнему святилищу Исэ. Хотя храм Тосёгу никогда не демонтировался и не восстанавливался заново, как великая святыня Исэ, на сооружении регулярно возобновлялась краска, для того чтобы сохранить его первоначальную красоту. Остроконечный фронтон над входом в храм – типичная деталь раннего периода стиля сёин. Стиль сёин, сложившийся в XV–XVI вв. в ходе стилистического сближения храмового зодчества с дворцовым на базе принципов эстетики дзэн, как нельзя лучше передает японские каноны красоты. Постройку также отличают изящная кривизна крыши и легкие тени, окутывающие ее. Храм известен своим декоративным оформлением. Крыши и колонны украшает деревянная резьба, в скульптурной орнаментации храма щедрой использованы позолота и цветной лак. Пышный и изысканный декор включает в себя множество деревянных скульптур, украшающих фасад, таких как священные животных китайской мифологии и статуи китайских мудрецов. Среди более 300 животных наиболее известна группа из трех обезьян, каждая из которых «не видит (зла)», «не говорит (зла)», «не слышит (зла)». Животные китайской мифологии, вписанные в традиционную японскую архитектуру, делают облик здания неповторимым и показывают пример японских заимствований и включения их в традиционную культуру страны.

Храмовый комплекс идеально вписан в окружающий ландшафт. При строительстве учтен сложный рельеф, а также в художественный облик построек включены естественный пейзаж и сохранившиеся древние деревья. От города Никко до храма Тосёгу ведет дорога «Никко Сугинамики» (аллея криптомерий) длиной 230 миль (37 км). Этот маршрут является природным памятником, т. к. вдоль него сохранилось 15 тыс. японских криптомерий, высаженных еще в XVII в.

Начав принимать участие во Всемирных выставках, Япония выбрала определенную тактику предъявления своей культуры, которой придерживалась до начала эпохи Сёва (1926 г.). Прежде всего, Япония стремилась подчеркнуть свою экзотику и уникальные традиции, сложившиеся в культуре и пережившие века. Это желание находило свое выражение в демонстрации традиционных вещей, показе чайной церемонии и японских садов, созданных в традиционном стиле – это можно было увидеть на каждой выставке, в которой участвовала Япония. Павильоны, возводимые на выставках этого времени, также должны были передавать архитектурные традиции, воплощенные в признанных мировой общественностью шедеврах.

В 20-е гг. ХХ в. Россия и страны Запада постепенно начинают показывать на Всемирных выставках переход архитектуры к авангардным направлениям.

Япония же тщательно оберегает свои традиции, что и подчеркивает архитектура ее павильонов на Всемирных выставках. Но постепенно направленность Японии в отношении собственной презентации мировому сообществу меняется. Предпочтение начинает отдаваться не показу экзотичных для западного мира традиций культуры, а на демонстрации своих достижений, иллюстрацией которых выступает архитектура павильонов. Архитекторы Японии уходят от копирования западных стилей и работают над созданием новой архитектуры, которая бы не прерывала свою связь с традиционной архитектурной школой.

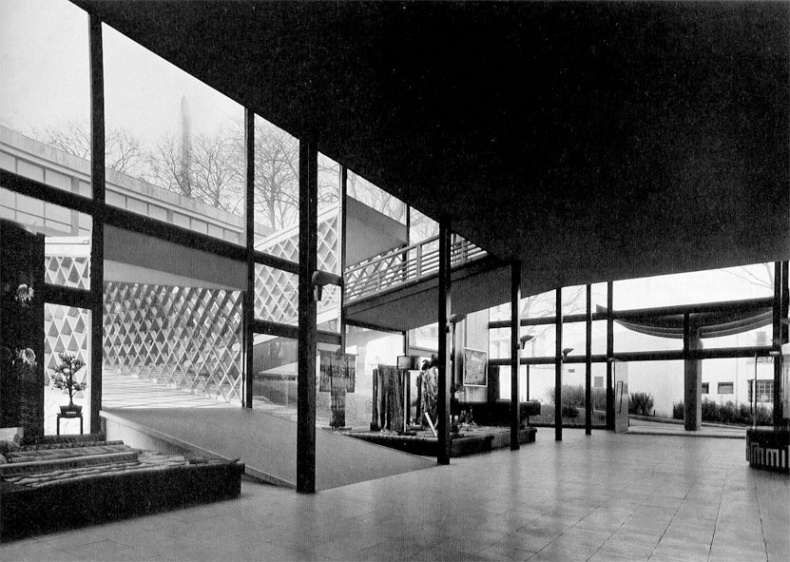

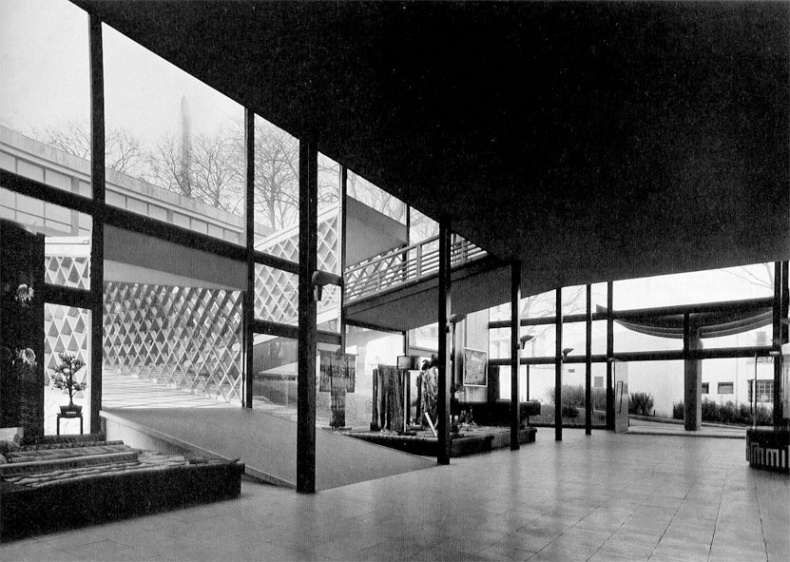

На Всемирной выставке 1937 г., которая прошла в Париже на тему «Искусство и техника в современной жизни», Япония представила очень интересное сооружение (см. вкл.: илл.173, 174). Японский архитектор Дзюндзо Сакакура соорудил павильон, который привлек к себе внимание именно удачным сочетанием лучших черт японских традиций с современной строительной техникой. Простое и строгое здание было возведено с использованием материалов нового поколения, в нем гармонично сочетались дерево, бумага, штукатурка, а также сталь и бетон. В это время архитектурная школа Японии достигает того, к чему зодчие стремились десятилетиями – был найден путь соединения традиционного и современного, а точнее, был найден способ использования новаций с сохранением традиционной основы произведения. Подтверждением этому является выставочный павильон Японии.

Дз. Сакакура. Павильон Японии на Всемирной выставке 1937 г. Интерьер

Представленный Японией на довоенных Всемирных выставках набор архитектурных шедевров отражает основные вехи развития зодчества этой страны, начиная с прототипа японской архитектуры – святилища Исэ. Показ на мировой арене синтоистского и буддийского культовых сооружений иллюстрирует проникновение буддизма в страну с уже существующей древней религией – синтоизмом и отсутствие стремления вытеснить одну религию другой.