Аристотель, полагаю, был знаком с этим принципом. Его (и Теофраста) близкий контакт с природой очевиден. Он позволял им, выходцам из Ликея, вылавливать в океане россказней крупицы истины и строить из них новую науку. Аристотель писал:

Причина того, что они [некоторые люди] в меньшей степени способны обозреть общепризнанные [факты], заключается в недостатке опыта. Поэтому те, кто лучше знает природные [явления], скорее могут делать предположения о первоначалах, позволяющих связать вместе многое. Напротив, те, кто [чрезмерно] предаются пространным рассуждениям и не наблюдают за тем, что присуще [вещам], легко обнаруживают узость своих взглядов.

Это из книги “О возникновении и уничтожении”. Первый тип людей для Аристотеля – последователи Платона с их пристрастием к идеальным сущностям, к нумерологии и геометрии, нередко заставлявшим их игнорировать очевидное. Поэтому они не смогли разглядеть структуру нашего мира. Когда Аристотель писал, что мы должны уделять внимание даже крошечным существам, он не только призывал потрошить каракатиц, – он до конца своих дней спорил с тенью Платона. Он делал то, что должен делать любой ученый, открывающий новую отрасль знаний: защищать ее от коллег. Из всего огромного мира платоновская Академия считала достойными изучения лишь звезды. Но, напоминает Аристотель, мы живем на Земле.

Да и не всю Землю мы занимаем. Если Томпсон прав (а я думаю, это так), то Лесбос и Пиррейский залив стали для Аристотеля тем местом, тихим и красивым, где он столкнулся с природой. Лесбос был для него тем же, чем Чимборасо для Гумбольдта, Малайский архипелаг для Уоллеса, Амазония для Генри Уолтера Бейтса. В случае Дарвина эту роль сыграли джунгли Бразилии, пампасы Патагонии, скалы Галапагосских островов и поля Кента. У биологов часто есть такие места, они нуждаются в них, ведь идеи проистекают не из ниоткуда – они приходят из самой природы.

114

Когда Аристотель упоминает о “Каллони”, речь всегда идет о Пиррейском эврипе, то есть проливе (euripos Pyrrhaiēn): узком входе в Лагуну. В произведениях Аристотеля именно через эврип рыбы совершают ежегодную миграцию. Именно здесь гребешки то увеличиваются, то уменьшаются в числе, и здесь же дно кишит морскими звездами. Я захотел увидеть это место сам.

Эврип образован подводным рифом, который примыкает к северо-западному берегу Лесбоса. Чайки на рифе кажутся ходящими по воде. Течения Эгейского моря слабы, риф сужает проход, и во время прилива масса воды преодолевает его, образуя перекаты.

Один из ныряльщиков взялся доставить нас туда. Мы выбрали дату, назначив ее на период убывания Луны

[251], рассчитали резерв времени, нагрузили лодку у Апотикеса и собрались в дорогу. Когда мы приблизились к месту погружения, из воды высоко выпрыгнул тунец: синий на фоне синего моря и неба. Мы спустились на семиметровую глубину, на каменистое дно. Розовые и коричневые губки припали к скалам, окруженные зостерой. Серебряные и черные морские караси двигали плавниками, плывя против течения. Давид Куцогианнопулос, увлекавшийся голожаберными брюхоногими, исчез, чтобы рассмотреть их. Позднее он сообщил, что заметил эолид (Cratena peregrina) с пурпурными цератами, похожими на рожки, и оранжевыми ринофорами [органы обоняния], Caloria elegans (цераты с черными кончиками на фоне белого тела), а также дориду (Discodorus atromaculata), которая напоминает расплющенную бельгийскую конфету с марципаном.

Ближе к области резкого спуска косяки розово-оранжевых каменных окуней из подсемейства Anthiinae и ярко-синих молодых хромисов качались между ветвей роговых кораллов. Эти хрупкие зоофиты обычно водятся глубже 30 м, но здесь (как и на близких к поверхности подводных скалах Сулавеси) они живут на малой глубине. Их отростки – иногда золотистые, иногда белые – ветвятся согласно своеобразной сетчатой геометрии. Скопления полупрозрачных асцидий (Clavelina ascidians) похожи на хрустальные подвески на люстре. Из-под выступа выскользнул групер.

На десятиметровой глубине скопились губки, колеблющиеся на грани бесформенности. Одна выглядела как диковинный суккулент, вторая – как изуродованная рука, третья напоминала огромную ватную палочку, застрявшую в камне. Коралловые водоросли свисали с камней, как сталактиты. Рядом прихорашивался осьминог.

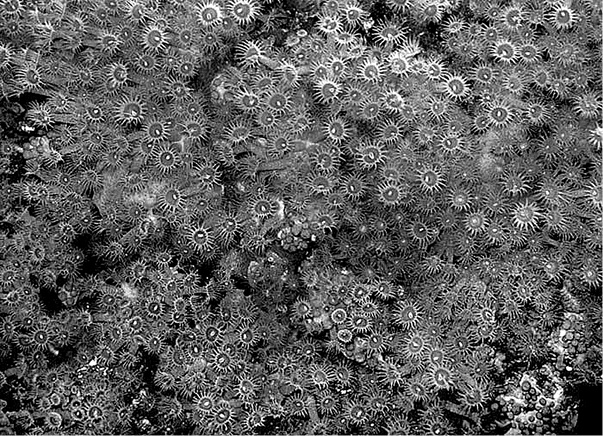

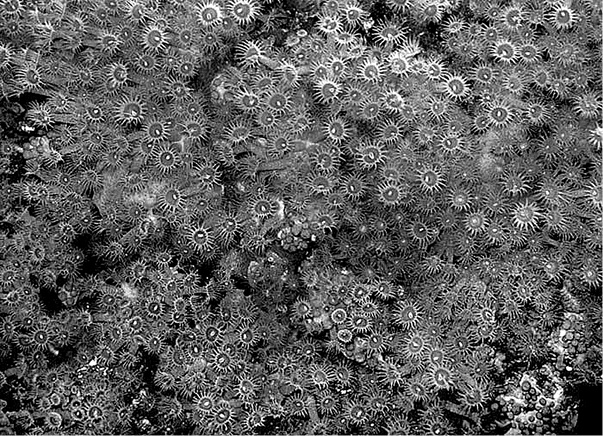

Всей этой роскошью, очевидно, мы обязаны приливам. Дважды в день воды, богатые планктоном и питательными веществами, проходят через эврип, поддерживая здесь жизнь такой интенсивности, которую мне не доводилось видеть в других частях Эгейского моря. Затем, на глубине 15 м, я наткнулся на коралловую стену, как если бы я неожиданно оказался в Красном море. Присмотревшись, я понял, что предполагаемый риф был огромным валуном, колонизированным кораллом одного вида: Parazoanthus axinellae. Обрамленные щупальцами золотые диски-чашечки напоминали тысячи маленьких солнц.

Коралл Parazoanthus axinellae у входа в зал. Колпос-Каллони, о. Лесбос, август 2012 г.

Борхес писал: “Говорят, все люди рождаются сторонниками либо Аристотеля, либо Платона”. Философы от этого утверждения могут содрогнуться, но, подозреваю, оно совершенно точное. Платон предлагает нам мир абстракций, Аристотель – мир осязаемых вещей. Вы начинаете с конкретных предметов, например ящика с морскими раковинами, и бесконечно перекладываете их, чтобы постичь логику и порядок. Здесь, писал Стагирит, – дар разума и начало науки. И истинная красота. Я понимал это, когда мне было 10 лет, хотя и не формулировал это ясно.

По мере взросления мы становимся такими же пленниками привычек своего ума, ограниченного имеющейся информацией, как рыбы – пленниками моря. Наука, блестящая среда, в которой мы плаваем, определяет то, что мы видим. Это то, как все должно быть устроено, и неизбежно так оно и есть, ведь ничье видение мира не свободно от предположений и ожиданий. И все равно мы хотим увидеть мир будто заново. “Каков дневной свет для летучих мышей, таково для разума в нашей душе то, что по природе своей очевиднее всего”, – констатирует Стагирит в “Метафизике”. Аристотель, вооруженный им же открытым методом – лежащей в основе науки рискованной комбинацией теории, закаленной опытом, – обратился к той части мира, на которую никто не смотрел, описал ее, объяснил и, как отмечал Томпсон, отвоевал для нее место в философии. Мы можем завидовать. Захваченные бурным течением научного прогресса, мы прилагаем усилия, чтобы соревноваться с ним, а Аристотель показывает, что мы должны делать.

Glaux Аристотеля – домовый сыч (Athene noctua). Акрополь, Афины, 2013 г.

И не только что, но и почему. Между камнями я нашел харонию. Ее нога, пятнистая, как шкура леопарда, выпросталась из-под раковины. Щупальца были полосатыми, как зебра. Никогда я не видел это существо воочию. Толстую раковину покрывала скань из мшанок и лоскутное одеяло из кораллин. Верх был серым и потрепанным. Должно быть, харония была очень старой. Хоботок моллюска застрял в черном морском еже, чьи внутренности хищник медленно поглощал. Иглы морского ежа топорщились в последней, бесполезной попытке защититься, но животное быстро угасало. И этот мир дал нам Аристотель: ярко ощущаемый, целостный мир живых существ. Мир, который он завещал любить и понимать. Философ написал тысячи строк, но одна (первая в “Метафизике”) определяет его лучше всего: “Все люди от природы стремятся к знанию”. Однако не все формы знания одинаковы – лучшей является чистый, бескорыстный поиск причин всех вещей. И это лучший способ прожить свою жизнь.