Может показаться, что Аристотель исчерпал свои возможности толкования чего бы то ни было. Но на самом деле он только начал. Его метод таков. У каждого высшего рода Аристотель оценивает ряд конкретных признаков как примитивные (скорее в эпистемологическом, чем в эволюционном смысле). Они – данность, так что объяснять их необязательно. Тем не менее, эти признаки служат стартовыми точками объяснений. Аристотель нередко обозначает примитивность признака, упоминая, что он входит в состав “определения [logos] сущности [ousia]” животного. У птиц такой признак – способность к полету, у рыб – к плаванию. Кроме того, для птиц (и, вероятно, ряда других животных) таким необъясняемым признаком служит наличие легкого. У живородящих четвероногих (большинство млекопитающих), яйцеродящих четвероногих (большинство рептилий и амфибий), птиц и рыб это наличие крови. Для всех животных – способность ощущать. Аристотель явно указывает лишь некоторые из главных признаков, но повествование ведет так, будто их гораздо больше.

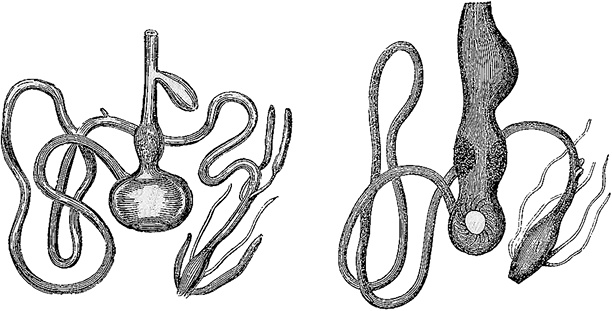

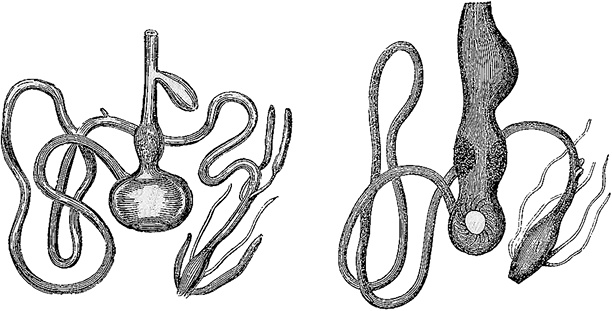

Пищеварительный тракт птиц

Слева: alektōr Аристотеля – домашняя курица (Gallus domesticus)

Справа: aietos Аристотеля – орел (Aquila sp.)

Например, Аристотель не объясняет, почему у птиц клюв. Это данность. Однако следствия он перечисляет. Поскольку у птиц нет зубов, они не в состоянии пережевывать пищу. Чтобы компенсировать этот недостаток, одни птицы (голуби, пеликаны, куропатки) обзавелись зобом. У других (вороны) “широкий пищевод”. Третьи (пустельги) имеют “перед желудком вздутую часть пищевода для предварительного хранения необработанной пищи, или расширенную часть самого желудка”. У многих птиц желудок “твердый и мясистый” (мускульный желудок), чтобы “можно было долгое время хранить и переваривать неразмельченную пищу”. У болотных же птиц нет ни зоба, ни широкого пищевода, так как их пища легко размельчается. Перечисленные черты анатомии в целом верны. Вывод Аристотеля: всем этим птицы снабжены из-за отсутствия у них зубов.

Аристотель применяет ту же логику для объяснения того, что некоторые некоторые из пастбищных травоядных (лошади, ослы, онагры) имеют одинаковое число зубов на верхней и нижней челюстях и простые желудки, а у других (коров, коз, овец) число зубов на верхней и нижней челюстях различается, а желудки сложные. Таким же образом он поясняет, почему у некоторых рыб “простые” жабры, а у некоторых они “двойные”, или почему страусы не летают. Или почему… Примеров можно привести множество: почти каждой строке “О частях животных” требуется пояснение.

49

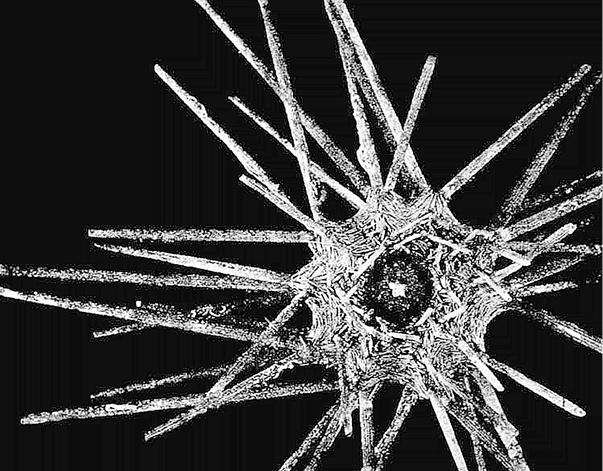

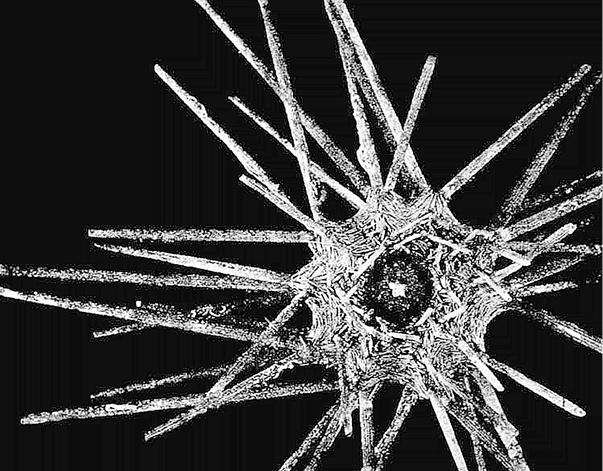

В порту городка Митимна на северном побережье Лесбоса я однажды обнаружил высохшего морского ежа неизвестного мне вида. Я вспомнил описание у Аристотеля: это животное невелико, имеет крупные твердые иглы и заметно отличается от “более упитанных” морских ежей из Лагуны с их хрупкими иглами. Аристотель не называет необычного морского ежа, но сообщает, что тот живет “на большой глубине”, что соответствует месту моей находки. Деревня Митимна стоит на северном побережье Лесбоса, у пролива глубиной 300 м или больше.

Томпсон в “Глоссарии греческих рыб” идентифицировал безымянного глубоководного морского ежа как Cidaris cidaris, и справедливо. Остатки представителя именно этого вида я держал в руке. Аристотель пишет, что этот морской еж “применяется иногда [как средство] от затрудненного мочеиспускания”. (Не думаю, что и теперь его так используют.) Впрочем, Аристотеля мало интересует полезность животного: интереснее, почему у животного такие длинные иглы.

Ekhinos genos mikron Аристотеля – обыкновенный копьеносный морской еж (Сidaris cidaris)

Аристотель знает, что иглы нужны для защиты, и можно ожидать предположения, что живущие на глубине иглокожие нуждаются в столь длинных иглах по функциональной причине – например, обитающие там рыбы особенно свирепы. Однако Аристотель объясняет: длинные иглы не дают заметных преимуществ. Это просто результат “материальной природы” морского ежа.

Хотя Аристотель корит предшественников за дремучий материализм, сам он вполне верит в силу материи. В конце концов, без нее формы не могут существовать. Если отвлеченно рассматривать формы и материю, то форма, несомненно, важнее: сфера остается сферой, будучи изготовленной и из дерева, и из железа. С другой стороны, сфера – очень абстрактный пример. Живые формы гораздо больше зависят от материала. Можно вырезать человека из дерева, но он не сможет ни ходить, ни говорить.

Всякое животное у Аристотеля – иерархически организованная трехуровневая система. Нижний уровень – это начала. Верхний – органы. Средний – однородные части: кровь, семя, молоко, жир, костный мозг, мышцы, жилы, волосы, хрящи, кости. Я бы назвал их тканями, но этот термин несколько нарушит то значение, которое Аристотель вкладывает в понятие “однородные части”. Мы знаем, что ткани сложены из клеток, но Аристотель считал, что однородные части действительно однородны – то есть совершенно лишены микроскопических составляющих. У каждой однородной части собственная “материальная природа”, набор функциональных признаков – мягкий, сухой, влажный, эластичный, хрупкий, – который зависит от конкретных пропорций начал. И хотя однородным частям присущи собственные функции (кость защищает мышцы), их настоящая цель – быть материалом для органов.

Аристотель замечает, что у разных животных однородные части неодинаковы. Животные отличаются теплотой крови, твердостью костей, мяса, жира и кожи, объемом костного мозга. Конечно, у многих животных нет крови, мышц или костей, однако у них могут иметься аналогичные однородные части, обычно не имеющие собственного названия. Кажется, Аристотель считает, будто однородным частям любых животных присуща некая врожденная форма, однако их качество и состав различаются в зависимости от состояния здоровья, характера питания и времени года. Это базовые блоки физиологии Аристотеля, а также связующие звенья между средой и организмом.

Это позволяет совершенно по-новому объяснить разнообразия животных. Аристотель не пытается дать телеологическое объяснение всех без исключения вариантов в пределах этого разнообразия. Некоторые случаи прямо обусловлены средой. Аристотель пишет: на глубине, где обитает безымянный морской еж, холодно. По этой причине ежу не хватает тепла, чтобы переваривать пищу. (Все морские ежи причислены у него к достаточно холодным животным.) Таким образом, из-за недостатка тепла и недостаточно интенсивного “варения” у глубоководного морского ежа остается много лишней материи. Она переходит в иглы, и поэтому они длинны. Холод же вызывает отверждение игл.

Объяснение очень механистичное. Длинные иглы результат “необходимости” – хотя Аристотель говорит скорее о материальной, а не условной необходимости. Ведь длина игл не объяснима никакой функциональной надобностью, кроме примитивной физиологии. Получается, морские ежи отращивают иглы различной длины в ответ на влияние среды. Биологи называют это фенотипической пластичностью (или модификационной изменчивостью), однако приведенное объяснение появления длинных игл не годится для Cidaris cidaris, у которого такие иглы – признак, характерный для вида. Но Аристотель считает иначе. Ему кажется, что иглы глубоководного морского ежа – тот случай, когда материя побеждает форму.