И тем не менее Мария Николаевна счастливой не была, ведь ее личная жизнь оказалась сложной. С ее стороны большой любви к мужу не было, даже казавшаяся поначалу влюбленность быстро прошла. Мария Николаевна вышла замуж за принца Максимилиана Лейхтенбергского не по любви, а только потому, что не хотела уезжать из России. А Максимилиан Лейхтенбергский безумно любил ее, хотел, чтобы она максимально много была с ним, утомил её своей супружеской любовью. В течение почти 13 лет их супружества она через год рожала, все роды у нее были труднейшими. Постепенно по ее инициативе их брак стал формальным, она, как судачили в свете, «отлучила мужа от своего ложа». Избранником ее сердца стал граф Григорий Александрович Строганов (1824–1878), на 5 лет моложе ее, кутила и добряк. На людях Мария Николаевна и ее муж изображали благополучную семью. Все трое порядочных по своей натуре людей страдали, видя безысходность ситуации. Максимилиан, вероятно, мучился особенно сильно, ощущал, что его роль уже сыграна; он вскоре сильно простудился и умер в возрасте 35 лет.

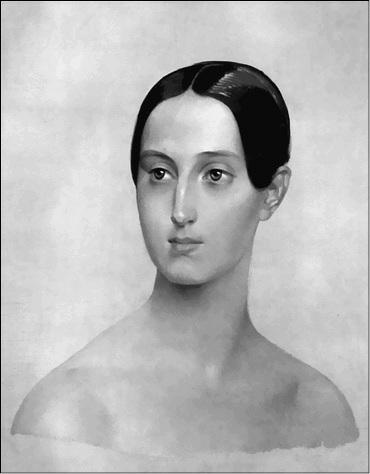

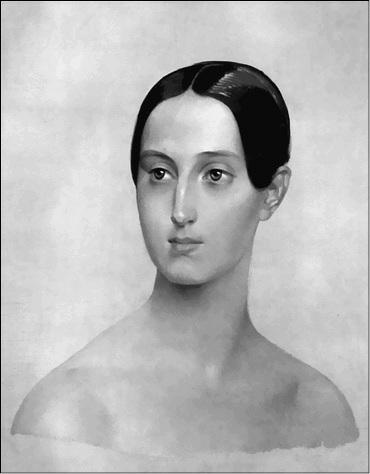

Великая княгиня Мария Николаевна. Акварель К.П. Брюллова. 1837 г.

После смерти мужа Мария Николаевна не могла рассчитывать на разрешение отца Николая I на брак со Строгановым, поэтому они остались любовниками, затем тайно обвенчались в Сергиевке в Свято-Екатерининской церкви, ей тогда было 35 лет. После смерти императора Николая I Августейшее семейство не признало Г.А. Строганова мужем Марии Николаевны. Она и ее второй муж были вынуждены подолгу жить в Италии, где они могли постоянно быть вместе. У них родились сын Григорий (умер в возрасте 3 лет) и дочь Елена. Мария Николаевна страдала из-за того, что вынуждена жить подолгу вне России, ведь за границей она быть по-настоящему счастливой не могла, но и быть вместе с дорогим ей Строгановым она могла только за пределами Родины.

Архитектор А. Штакеншнейдер построил в Сергиевке красивый и удобный двухэтажный летний дворец, а также церковь во имя Святой Екатерины. В устройстве и украшении парка участвовал известный мастер садовых дел П. Эрлер. Великая княгиня Мария Николаевна и ее первый супруг герцог Максимилиан Лейхтенбергский любили красоту и изящество во всем. В разное время он и она были президентами Академии художеств. Герцог Лейхтенбергский пылко любил свою жену, знал ее художественный вкус и интересы, изо всех сил стремился превратить их усадьбу Сергиевку в «художественное гнездо». В усадебном парке по его желанию установили многочисленные ценные скульптуры, которые он привез из Германии. В парке из гранитных валунов были высечены скамьи и фигуры; до наших дней сохранилась «Адамова голова».

И раньше и теперь люди, знавшие особенности отношений Марии Николаевны и ее первого супруга, винят именно ее в ненадежности ее первого брачного союза, измене мужу, нарушении брачных православных правил, традиций и говорят о жестокой расплате за все это: 1) отсутствие ее полного личного счастья; 2) неудачный брак ее старшего сына Георгия Лейхтенбергского; 3) смерть ее младшего сына Григория Строганова; 4) невозможность брака по большой обоюдной любви ее дочери Елены Строгановой и ее двоюродного брата великого князя Константина Константиновича.

После смерти Марии Николаевны владельцем усадьбы Сергиевка стал ее сын от первого брака Георгий Максимилианович Лейхтенбергский (1852–1912). Он считал, что своей неудачной личной жизнью он расплачивается за семейные грехи его матери. Его первая жена принцесса Терезия Ольденбургская умерла в 1883 г. Его второй женой была Анастасия Николаевна Черногорская (Стана, 1868–1935 гг., дочь черногорского короля), их брак длился 17 лет (1890–1907); она развелась с ним ради своего нового более выгодного брака с великим князем Николаем Николаевичем-младшим (1856–1929 гг., внук Николая I). Георгий Максимилианович и Анастасия Николаевна многие годы, как супруги и хозяева усадьбы Сергиевка, в летнее время жили в ней. Анастасия Николаевна и ее сестра Милица Николаевна (1866–1951) – при царском дворе их называли «сестры-черногорки» – усиленно интересовались теологическими вопросами, склонялись к мистицизму, дружили с колдунами и гадалками, занимались «черной магией». Милица была частой гостьей у супружеской четы Лейхтенбергских, в том числе в их усадьбе Сергиевка. Когда семейная чета Лейхтенбергских – Георгий и Анастасия жили в Сергиевке, к ним часто приезжал император Николай II с семьей и один. Именно в Сергиевке в ноябре 1905 г. сестры-черногорки Анастасия и Милица познакомили царскую семью со старцем Григорием Распутиным (Распутин – Новый, или Новых, Григорий Ефимович, 1865–1916).

После потрясений 1917 г. в усадьбе Сергиевка открыли биологическую станцию Петербургского университета, которую со временем преобразовали в Биологический институт университета, затем на его базе создали самостоятельный научно-исследовательский биологический институт.

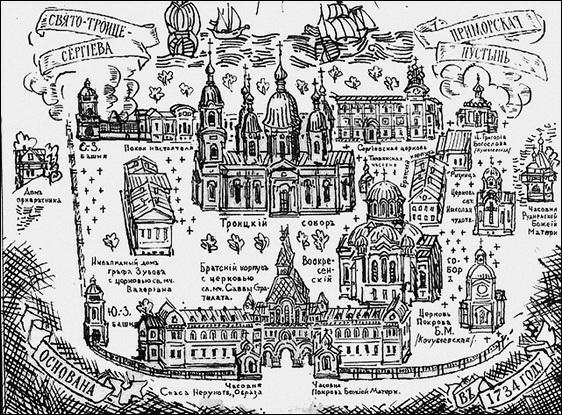

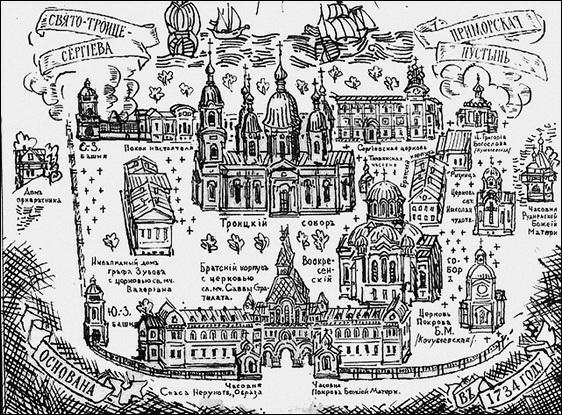

На территории Ломоносовского района сохранился ряд значимых действующих религиозных центров, прежде всего это православные храмы: Свято-Троицкая Сергиева Приморская мужская пустынь (малый монастырь) в г. Стрельне и Серафимо-Дивеевское подворье. Они расположены в районе исторической местности Петродворец.

На подъезде к г. Стрельне (петербургское шоссе, д. 15) находится действующий малый мужской монастырь Троице-Сергиева Приморская пустынь.

Свято-Троицкая Сергиева Приморская мужская пустынь имеет почтенный возраст (280 лет в 2012 г.). С историей этой пустыни оказалась связана земная жизнь не менее шести святых: Германа Аляскинского (был здесь монахом с 16 лет), Иннокентия Московского – просветителя Сибири и Америки (здесь был пострижен в монашество, получил имя Иннокентий), Игнатия Брянчанинова (почти 24 года был здесь настоятелем), Игнатия Малышева (настоятельствовал здесь 40 лет, написал для пустыни более 70 икон, благодаря его стараниям в пустыни возвели 30 зданий), Сергия – епископа Нарвского (Дружинин, был в 1930-е годы настоятелем пустыни), схимонаха Михаила (Чихачёв, духовный друг Брянчанинова, плодотворно способствовал расцвету пустыни). В наши дни главными святынями пустыни являются пребывающие в ее Сергиевском храме: частица мощей Сергия Радонежского и часть его облачения, а также мощи настоятеля-архимандрита Игнатия (Малышева) и схимонаха Михаила (Чихачева). Среди всех монастырей России эта пустынь выделяется как минимум по двум позициям: 1) это единственный монастырь, для которого его настоятель в XIX в. сам написал более 70 икон; 2) именно этот монастырь дал первых главных православных просветителей Америки.

Свято-Троицкая Сергиева Приморская мужская пустынь. Литография 1900-х гг.

Эта пустынь была основана в 1732 г. по желанию императрицы Анны Иоанновны ее духовником – архимандритом Варлаамом (В.А. Высоцкий, 1663–1738 гг.), настоятелем подмосковной Троице-Сергиевой лавры. Анна Иоанновна подарила отцу Варлааму мызу по Петербургской дороге в 1732 г., потом в 1732 г. подписала указ о передаче Приморской дачи архимандриту Варлааму, который на территории этой дачи создал малый монастырь-пустынь, в котором в 1734 г. освятили храм. Приморская пустынь поначалу принадлежала подмосковной Троице-Сергиевой лавре. Императрица Елизавета Петровна решила превратить эту пустынь в настоящий монастырь; в 1756–1760 гг. в пустыни возвели пятиглавый каменный храм во имя Пресвятой Живоначальной Троицы по проекту архитектора П.А. Трезини при участии Ф.Б. Растрелли. Императрица Екатерина II с особым пристрастием относилась к этому монастырю, ведь именно в нем в настоятельских покоях она получила письменное отречение от престола свергнутого ею императора Петра III, ее мужа. Екатерина II в 1763 г. присутствовала при освящении соборного храма во имя Пресвятой Живоначальной Троицы (1756–1763 гг., взорван в 1962 г.). В 1764 г. Свято-Троицкая пустынь стала самостоятельным монастырем.