Дворец Монплезир

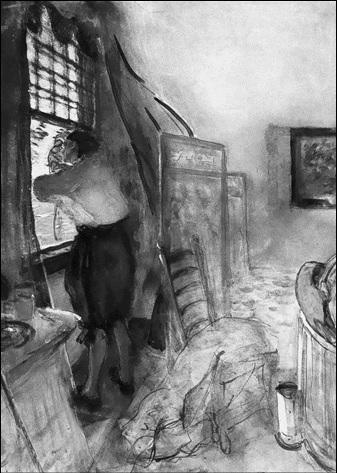

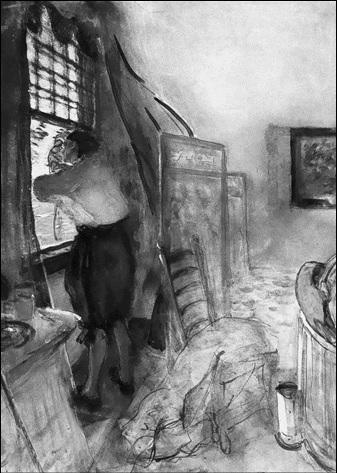

Петр I в Монплезире. Художник В.А. Серов

Петергоф и его владельцы – самодержавные Романовы – задавали тон всей стране в моделях поведения. Самодержец, как первое лицо в государстве, и члены его семьи всегда были объектом особого внимания подданных, видевших в них пример для подражания. Неудивительно, что в Петергофе появились или надежно утвердились некоторые бытовые новации. Приведем только несколько примеров. Так, Петр I на праздниках и ассамблеях в его дворце Монплезир утверждал пример потребления непомерного количества спиртного мужчинами и женщинами всех возрастов, заставлял нарушителей ассамблейных правил выпивать наполненный водкой или крепким вином более чем литровый Кубок Большого Орла (этот стеклянный кубок можно увидеть в экспозиции во дворце Монплезир), расхваливал и рекламировал якобы дающее ощущение расслабления и дурманящее, веселящее голову табакокурение (в Монплезире можно увидеть его курительные трубки), имел привычку славить все иностранное (в формах и оформлении Монплезира прослеживается влияние голландской архитектуры, его комнаты украшают полотна западноевропейской живописи, панно в китайском стиле висит в оформленном в восточном духе Лаковом кабинете, росписи потолков выполнил французский художник Ф. Пильман, в Морском кабинете все инструменты иностранные и т. п.). Это и многое другое воспринималось современниками как импульс к перенятию во всем иностранных, якобы более прогрессивных норм поведения, быта и деловой деятельности на западный манер, а также способствовало развитию «свободы нравов». Также императоры Петр III, Павел I и отчасти Александр I были склонны преувеличивать зарубежные достижения и «достоинства» свободы нравов. Стиль жизни в Петергофе Екатерины I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины II еще в большей мере способствовал падению духовно-нравственных устоев при дворе и в обществе в целом, ибо все правившие дамы были жертвами их эмоций, были слишком увлечены их корыстолюбивыми фаворитами, хотя и помнили об унижении, перенесенном ими от их мужей и любимцев.

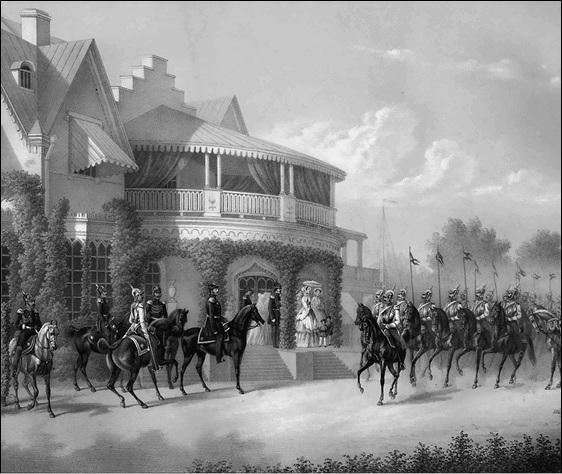

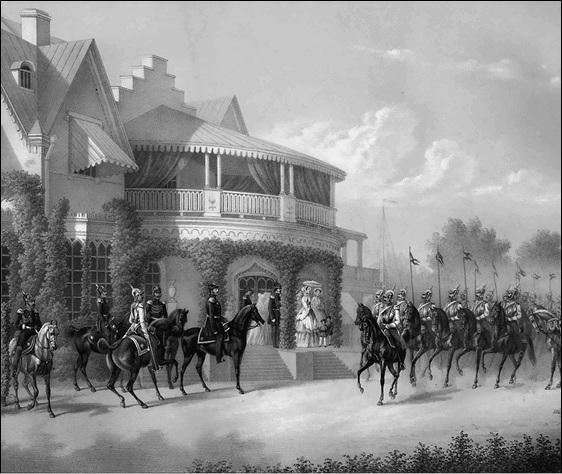

Прохождение Кавалергардского полка перед дворцом Коттедж в присутствии императора Николая I и Александры Федоровны. Гравюра середины XIX в.

В Петергофе самый красивый в XIX в. в Европе мужчина – император Николай I, 38 лет давал подданным пример ровных, бесконфликтных отношений между супругами при нарушении мужем супружеской верности. Николай I был щедрым мужем, отцом, дедом. В большой мере именно ради значимых семейных событий (именины, дни рождений, помолвки, свадьбы, юбилеи, крестины и др.), но временами и ради событий государственного масштаба он первым ввел правило устраивать в Петергофе шикарные празднества с иллюминацией, фейерверками, разными масштабными увеселениями, пиршествами, на которых присутствовали многочисленные гости. Чтобы доставить жене радость лицезреть с комфортом военные парады, Николай I в Верхнем саду устраивал небольшие парады, которые Александра Федоровна (принцесса Прусская) наблюдала с балкона Большого дворца. Когда за собором Святых Апостолов Петра и Павла по желанию Николая I выкопали пруд (1838), то на нем, на двух искусственных островках, по воле императора создали два небольших дворца (виллы) для его жены – Царицын павильон и для дочери Ольги – Ольгин павильон. Пруд получил название Ольгин. У Царицына павильона был создан сад с любимыми цветами Александры Федоровны – белыми розами. Ольгин павильон построили к свадьбе Ольги Николаевны с принцем Вюртембергским, которую справляли с большим размахом в Петергофе в 1846 г. Для Александры Федоровны Николай I построил (1853) павильон Бабигон (см. рассказ о Николае I в сюжете о Царском Селе).

Знаменитый пейзажный парк Александрия Николай I создал главным образом ради своей жены, имя которой получил этот парк. Александра Федоровна не любила большие комнаты Большого дворца, жить в котором было неудобно, любила уютные небольшие дворцы, да и еще созданные в модном тогда стиле неоготики. Именно такой дворец с садом по воле Николая I построили для нее в парке Александрия, назвали его Коттедж. Вокруг Коттеджа благоухали многочисленные кусты любимых Александрой Федоровной белых роз. Николай I распорядился создать для своих детей в Александрии Великокняжеский учебный дом (в нем учили его детей) и различные детские увеселительные строения.

Петергофские дворцы и парки были свидетелями многих порочных романовских любовных романов, дававших негативные примеры. События в Петергофе неоднократно доказывали, сколь ненасытны в своей любовной прыти все русские императрицы и императоры (кроме Александра III и Николая II), как ловко они могут на людях казаться примерами нравственности и верности православным традициям, а на деле быть совсем другими, способными обманывать подданных. Самым беспринципным в этом плане оказался император Александр II. Он неустанно твердил о важности сохранения нравственного здоровья россиян, усиленно содействовал созданию и развитию монастырей, особенно женских (якобы особенно заботился о женской нравственности), подчеркивал свою верность православию, часто осенял себя крестным знамением (особенно на людях), а сам безудержно предавался супружеским изменам. Его супруга Мария Александровна (принцесса Гессен-Дармштадтская) за первые 19 лет их семейной жизни родила 8 детей, рожала через каждые 2–3 года, подорвала здоровье, внешне подурнела. В возрасте 42–47 лет у Александра II на стороне роман сменялся романом. В 47 лет он влюбился в 18-летнюю княжну фрейлину Екатерину Михайловну Долгорукую (1847–1922). В 1865 г. в окрестностях Петергофа в лесу проходили их тайные свидания. В возрасте 48 лет (1866) он овладел ею в петергофском павильоне Бабигон. Их близость продолжалась 15 лет (1866–1881), когда ему было 48–63 года, ей 19–34 года. Долгорукая родила от него двух сыновей и двух дочерей (один из родившихся сыновей умер сразу после рождения); он хорошо обеспечил и признал детей своими, и все держалось в тайне. На людях Александр II старался казаться примерным мужем, каким он совсем не был. Он знал о болезнях своей постаревшей жены и, по сути, способствовал их развитию, получается, ждал ее кончины. (Он позволил себе редчайшую бестактность: поселил княжну с прижитыми от него детьми в Зимнем дворце, прямо над покоями его больной жены, чем увеличил ее физические и моральные страдания, ускорил ее кончину.) Через месяц после смерти жены Александр II заключил тайный, но законный брак (1880) с Е.М. Долгорукой, которой присвоил титул светлейшей княгини Юрьевской, намечал со временем объявить ее открыто императрицей. Александр II в личной жизни оказался обманщиком: призывал подданных к нравственности, а сам ее не сохранял. Став императором в возрасте 37 лет и 26 лет правив Россией, дельно и грамотно управлять страной он не смог, твердил о необходимости кардинальных реформ, но все проведенные им реформы имели половинчатую сущность, больше играли на интересы богатых людей, чем простого народа. Долгорукая успела сполна использовать возможности Александра II в своих интересах, к тому же он обеспечил ей и их детям надежный финансовый базис, в том числе в зарубежных банках. Ведя двуличную жизнь, Александр II был неспособен грамотно и сполна честно вершить государственные дела, чем осложнил положение России (финансы были расстроены, экономическое развитие замедлилось, местное благоустройство было в катастрофическом состоянии, в университетах был полный беспорядок, происходили убийства должностных лиц и т. п.). Одним словом, если человек не вполне честно ведет себя в семье, в личной жизни, он, как правило, способен нагрешить и в деловых операциях и чаще всего не может результативно решать большие задачи (см. рассказ об Александре II в сюжете о Царском Селе).