Покрово-Тервенический монастырь имеет в соседней деревне Пирозеро скит (открыт в 1997 г.), в котором возродили старый храм Сретения Господня, использовавшийся в советский период как общежитие, который после нового освящения был назван в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Над освященным монастырским чудотворным источником со святой водой возвели сруб, выкопали колодец, построили большую часовню. В монастыре пребывают частицы святых мощей Сергия Радонежского, Макария Писемского, Даниила Переяславского, Нила Столобенского, Ионы Одесского. В наши дни в монастыре живут более 30 насельников (2000 г. – 26 чел.). Монастырь имеет большое хозяйство: есть сад и огород, на скотном дворе содержат лошадей, коров, коз, овец, кур, открыты швейная и художественные мастерские (в последней написаны почти все иконы обители).

В 46 км от Лодейного Поля, на реке Ояти, находится село Алёховщина, в котором сохранилась церковь Михаила Архангела XVIII в. Недалеко находится деревня Акулова Гора, в которой в своей усадьбе Имоченцы многие годы жил художник В.Д. Поленов, написавший здесь многие свои полотна.

Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927) был замечательным художником, активным, патриотично настроенным общественным деятелем, отдал много сил развитию народного просвещения и культуры, является автором ряда музыкальных сочинений (опера «Призраки Эллады», оратории, романсы и др.). В.Д. Поленов родился в Петербурге. Он 13 лет (ему 38–51 год) преподавал в Московском училище живописи, ваяния, зодчества; его учениками были И.И. Левитан, К.А. Коровин, И.С. Остроухов. Поленов с 34 лет участвовал в выставках художников-передвижников, его произведения приобретал П.М. Третьяков. Высокую оценку получили живописные произведения Поленова: «Московский дворик» (1878), «Больная» (1886), исторические картины, композиции на евангельские сюжеты. Поленов выполнял театральные декорации для домашнего театра С.И. Мамонтова и его частной русской оперы (с 1885 г. заведовал в ней художественно-постановочной частью). В 1910 г. он совместно с Н.Ф. и Н.В. Шемшуриными и Д.А. Табузиным основал секцию народных театров при Московском обществе народных университетов, создавал декорации для передвижных театров. В.Д. Поленов покинул Москву в 1918 г. (ему 74 года), любимым местом для его творчества стало калужское село Борок (Поленово), где он умер в возрасте 83 лет.

2.2.6. Подпорожский район

Лодейнопольский район на северо-востоке граничит с Подпорожским районом, который в свою очередь граничит с Вологодской областью и республикой Карелия. Он выходит к Онежскому озеру. Район относится к среднетаежной ландшафтной провинции, для него характерны возвышенные моренные и морено-холмистые ландшафты; много озер ледникового происхождения; часть мелких озер заросла и превратилась в болота. Район имеет высокую лесистость территории, леса занимают большую его часть.

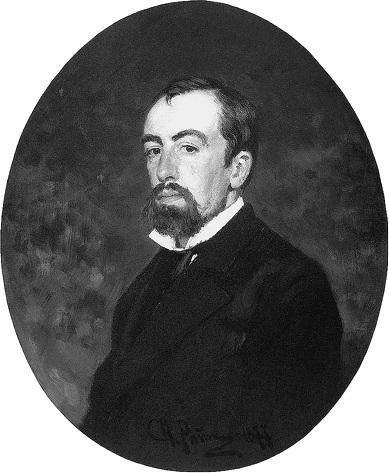

В.Д. Поленов. Художник И.Е. Репин. 1877 г.

Центром района является город Подпорожье (20 тыс. чел.), удаленный на 285 км от Петербурга. В Подпорожье работает краеведческий музей. В окрестностях Подпорожья можно увидеть памятники деревянного зодчества XV–XVII вв. Местность, где находится современный город Подпорожье, имеет давнюю историю. В XV в. здесь – тогда у порога Сиговец – была плотная сеть небольших деревень, вместе называвшихся Подпорожье. Именно сюда в начале XVIII в. по приказу царя Петра I переселили с р. Мсты опытных крестьян-лоцманов для судовождения по р. Свири (известной тогда своими труднопроходимыми порогами). Селения, расположенные у самых больших порогов: Сиговец и Медведец, с конца XIX в. стали официально называть Подпорожье. С 1896 г. этот по своей сути конгломерат сел стал центром Подпорожской волости. В первые десятилетия советской власти здесь сложился рабочий поселок, на базе этого поселка городского типа в 1936 г. началось строительство Верхне-Свирской ГЭС. Руководил строительством Верхне-Свирской ГЭС академик Г.О. Графтио. Начавшаяся Великая Отечественная война прервала строительство ГЭС, завершили ее возведение только в 1951 г. В рабочем поселке жили вначале главным образом строители ГЭС, затем – работающие на ГЭС. В 1956 г. поселок был преобразован в город, в его городскую черту вошли соседние деревни, в том числе Подпорожье. Плотина Верхне-Свирской ГЭС образовала огромное водохранилище площадью порядка 183 кв. км (его называют Ивинским разливом по притоку р. Свири – Ивине). В наши дни многие жители Подпорожья связаны с работой и обслуживанием Верхне-Свирской ГЭС. Здание ГЭС по длине превышает 100 м. Верхне-Свирский шлюз обеспечивает подъем (спуск) воды, судов на 14,5 м. Имеются трехпролетная водосливная плотина и насыпь высотой 30 м, длиной 600 м. По плотине проходит автодорога в Карелию.

В окрестностях Подпорожья находится район лесозаготовок, карьеры по добыче строительных материалов, работают комплексные леспромхозы и ремонтно-эксплуатационная база флота, развито мясомолочное животноводство. В природном отношении здесь представляет интерес заповедник «Вепский лес» и северное продолжение Валдайской возвышенности – Вепсовская возвышенность (304 м, сложена известняками и доломитами, есть карстовые воронки, озера).

Церковь Рождества Богородицы XVII в. в деревне Гимрека

Представляет интерес поселение Верхние Мандроги, где в 1996 г. петербургские предприниматели создали туристический и рекреационный центр «Мандроги».

Недалеко от поселка Важины сохранилась Воскресенская церковь 1690 г., являющаяся интересным памятником древнерусского зодчества. Другая древняя церковь – Никольская XVII в. – находится в деревне Сочинцы, в 30 км от железной дороги. В северо-восточной части Подпорожского района находится большой поселок городского типа Вознесенье, возникший в 1852 г. в связи со строительством Онежского обводного канала на Вытегру. В селениях поблизости находятся памятники деревянного зодчества: церковь Рождества Богородицы XVII в. в деревне Гимрека, Георгиевская церковь начала XVIII в. в деревне Шустручей.

2.3. Юго-западная часть

2.3.1. Кингисеппский район

Кингисеппский район, на севере примыкающий к Финскому заливу, имеет низменные озерно-ледниковые и озерные ландшафты, значительную заболоченность территории, сильно вырубленные леса, небольшие запасы полезных ископаемых (фосфориты, известняки, доломиты, торф, сланцы).

Центр Кингисеппского района, находящийся в 138 км от Петербурга, на р. Луга, – город Кингисепп (менее 50 тыс. жителей). Первое летописное упоминание о поселении на этом месте относится к 1384 г. (значит, возраст этого населенного пункта в 2014 г. составит не менее 630 лет), тогда новгородцы построили здесь крепость Ям. Эта крепость выдержала осады шведских войск и ливонцев в 1395, 1444–1448 гг., у ее стен происходили крупные сражения со шведами и немецкими рыцарями. С XV в. город был военным, ремесленно-торговым и административным центром Северо-Западной Руси. В 1610–1703 гг. он принадлежал Швеции, стены и башни крепости были взорваны в 1681 г., крепость была срыта. В ходе Северной войны 1700–1721 гг. город Ям в 1703 г. был освобожден и возвращен в состав России. По указу царя Петра I его переименовали в Ямбург и отдали в 1708 г. во владение князю А.Д. Меншикову.