Митрополит Филарет был человеком редчайшего интеллекта и огромных знаний. Именно он, а не М.С. Горбачев ввел в практический оборот и действительно грамотно обосновал сущность, значимость, необходимость введения в практику, реальную жизнь терминов и категорий «гласность», «перестройка», «перестроение» (1867).

У Благовещенских ворот Александро-Невской лавры. Фото начала XX в.

Святитель Филарет огромное внимание уделял повышению качества образования и развитию духовных учебных заведений, результативно способствовал распространению православных знаний, культуры, трогательно заботился о бедных духовного звания (по его инициативе в 1833 г. в Москве было основано первое в России попечительство о бедных духовного звания), а также о рядовых бедных православных прихожанах.

Митрополит Филарет много сделал для становления единоверия в России.

Святитель Филарет прожил долгую для своего времени жизнь – 84 года (при средней по стране продолжительности жизни в то время 35–40 лет), в том числе он был в монашестве 59 лет. Митрополит Филарет был причислен к лику святых в 1994 г., с 2004 г. его святые мощи пребывают в Москве в кафедральном храме Христа Спасителя.

В 1915 г. в Александро-Невской лавре было 14 церквей, проживали 50 монахов и 11 послушников, а ее киновии (отделение-скит) – соответственно 11 и 30. При Лавре имелись госпиталь и богадельня для увечных солдат, офицеров и служилых людей. Кладбище при Лавре было самым престижным в Петербурге.

При Лавре с 1912 г. существовал молодежный кружок, на его основе в 1919 г. было создано Александро-Невское братство, включавшее монахов и мирян. Это было самое активное и многолюдное братство в городе, насчитывавшее в 1920 г. около 100 человек. Входившие в него монахи Лавры руководили 69 детскими кружками, в которых изучали Закон Божий, а также пастырскими курсами (1920) и миссионерским кружком. Руководил Братством архимандрит Лев. Братья – монахи Лев и Гурий (Егоровы, канонизированы) с 1916 г. вели интенсивную миссионерскую деятельность, «ходили в народ», прежде всего шли к рабочим и беднякам, как могли помогали им, прежде всего – в духовно-нравственном плане поддерживали и укрепляли их. В 1926 – начале 1930-х годов братство работало в нелегальных условиях. В 1932 г. все члены братства (в том числе 40 лаврских монахов и 8 монахов из киновии) были арестованы. Из недр Александро-Невского братства вышли многие новомученики российские, канонизированные Церковью в начале XXI в., в их числе святая Екатерина (Арская, погибла в 1937 г.). Традиции Александро-Невского братства продолжает и развивает в наши дни Православное епархиальное братство.

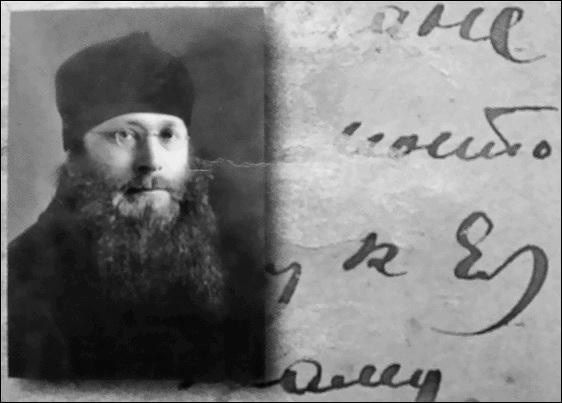

Среди монахов Александро-Невской лавры и членов Александро-Невского братства особо выделялся архимандрит Лев (Леонид Михайлович Егоров, 1889–1937 гг., канонизирован Церковью). Результативная деятельность Александро-Невского братства в большой мере связана с ним и с его родным братом монахом Гурием (в миру Вячеслав). Они родились в селе Опеченский Посад Боровичского района Новгородской губернии в семье владельца артели ломовых извозчиков.

Слева направо – иеромонах Лев (Егоров), иеромах Гурий (Егоров), архимандрит Иннокентий (Тихонов). 1921 г.

Священномученик архимандрит Лев (Егоров)

Братья Егоровы рано осиротели, их взяли на воспитание жившие в Петербурге их родственники – дядя Я.С. Селюхин, управлявший Александро-Невским рынком, и его жена. Леонид закончил историко-филологический факультет Петербургского университета, в 1915 г. он поступил в Санкт-Петербургскую Духовную академию, где проучился 3 курса до ее закрытия советским режимом. Будучи студентом, Леонид преподавал словесность в средних учебных заведениях Петербурга. В возрасте 26 лет он был пострижен в монахи Александро-Невской лавры с именем Лев; в том же году его брат стал монахом Гурием. С 1916 г. они вместе развернули интенсивную миссионерскую деятельность, «пошли в народ». В 1919 г. было создано Александро-Невское братство, руководителем которого стал монах Лев. В 1922 г. его арестовали и отправили в ссылку, сначала в Оренбургскую губернию, а затем – в Западный Казахстан, в 1924 г. Льва освободили. Пока он был в ссылке, Александро-Невское братство работало в трудных условиях. В 1926 г. Лев был возведен в сан архимандрита. В 1926 – начале 1930-х годов Братству пришлось работать в нелегальных условиях, что было очень сложным и опасным делом. Отец Лев был еще назначен и настоятелем одного из крупнейших соборов Петербурга – храма Феодоровской иконы Божией Матери. Постепенно туда перешла большая часть членов Братства и в 1930 г. – два братских хора. В 1926 г. отец Лев стал благочинным монастырских подворий, кроме того, он преподавал русскую литературу и был членом Педагогического совета Богословско-пасторского училища. В 1927 г. Льва арестовали снова, но в конце года отпустили, так как «вредоносную» сущность и «дело Богословско-пасторского училища» новым властям не удалось доказать. В 1932 г. арестовали более 40 членов Александро-Невского братства, в том числе Льва, его приговорили к 10 годам лагерей. Его родственникам дали ложную информацию о его смерти в лагере в Кемеровской области в 1942 г. от несчастного случая на шахте. На самом деле Лев в 1932 г. попал в отделение «Черная речка» Сибирского лагеря (Сиблаг), работал на шахте в поселке Осинники, недалеко от г. Новокузнецка. Отца Льва обвинили в контрреволюционной деятельности и продлили на 2 года срок заключения. В 1936 г. его перевели в Ахтунское отделение Сиблага (в Кемеровской области), где он работал на шахте (иногда по 14 часов в сутки возил вагонетки с углем). В 1937 г. отца Льва расстреляли, в 2003 г. он был канонизирован Церковью как Новомученик. Отец Лев прожил 48 лет.

В 1918 г. начался процесс закрытия Александро-Невской лавры, ее ценности были национализированы; постепенно ее монахов арестовывали и высылали в лагеря. В 1922 г. осквернили (вскрыли) мощи святого князя Александра Невского и перенесли их в закрытый Казанский собор, в здании которого открыли Музей религии и атеизма. Серебряную раку Александра Невского весом более 1,4 т, изготовленную по указанию императрицы Елизаветы Петровны в 1750–1753 гг. и установленную в Свято-Троицком соборе в 1790 г., передали в 1922 г. в Эрмитаж (где она находится и сейчас). В 1922 г. были окончательно закрыты первые лаврские церкви, в 1923 г. были отняты жилые помещения и службы. В сложнейших нелегальных условиях в 1919 – начале 1930-х годов работало Александро-Невское братство, монахи руководили детскими и миссионерскими кружками, а также пасторскими курсами. В 1932 г., как уже отмечалось, арестовали всех членов Александро-Невского братства. В 1932–1935 гг. в Лавре закрыли абсолютно все храмы. На территории закрытого монастыря разместили 17 учреждений (автобаза, фабрика, склады, два общежития и др.). Святыни Лавры были национализированы, почти все они оказались утраченными, судьба большинства из них неизвестна. В закрытом Троицком соборе в 1933 г. открыли «Дом чудес научно-технической пропаганды»; впоследствии в соборном здании намечали разместить крематорий (что не удалось, к счастью, осуществить). Монастырские кладбища Лавры: Лазаревское, Тихвинское, Никольское (самые привилегированные в Петербурге) были в ощутимой мере нарушены. Так, в 1936 г. на Тихвинском кладбище 90 % захоронений уничтожили, немногие памятники перенесли и на месте кладбища устроили «парк-некрополь» под названием «Некрополь мастеров искусств». В 1939 г. часть территории Лавры стала музеем городской скульптуры, основу его экспозиции составили высокохудожественные надгробия. В период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в Лавре размещался военный госпиталь. В послевоенные годы большинство зданий Лавры занимали объединение «Прометей», станция переливания крови, Музей городской скульптуры. В 1946 г. состоялось возрождение – открытие Ленинградской (Петербургской) Духовной академии и семинарии (набережная Обводного канала, д. 17).