До 1917 г. собор не был приходским (не был рассчитан на массовые посещения), доступ в него был ограничен, вход в него осуществлялся по пропускам, поскольку опасались разрушения очень дорогого, богатого, красивого внутреннего убранства (что и случилось после 1917 г., когда храм стал общедоступным). Собор Воскресения Христова и Исаакиевский собор были единственными в Петербурге храмами, находившимися на государственном содержании (а не на деньги прихожан). Собор Воскресения Христова находился в ведении Министерства Императорского Двора. В 1923 г. храм был объявлен кафедральным собором Петрограда. В 1927 г. собор стал центром «иосифлян» – наиболее близкого к монархическим кругам церковного течения. В 1929 г. был арестован весь причт собора, якобы участвовавший в контрреволюционной деятельности. Чекисты ликвидировали лучших священнослужителей, ложно обвинив их в участии в придуманной ими же самими Всесоюзной контрреволюционной церковно-монархической организации «Истинно Православная Церковь», «борьбу» с которой чекисты вели несколько лет и закончили в 1932 г. Священники собора уже были расстреляны (1930). В 1930 г. храм был закрыт, его ценности были изъяты, пропали сень, драгоценная утварь, Царские врата, иконы из киотов и многое другое. В 1934 г. члены Общества политкаторжан додумались устроить в храме выставку, посвященную террористической организации «Народная воля», которая организовала убийство царя и прославляла убийц Александра II. В 1931, 1941 и в 1950-е годы планировали храм снести. Покаянный храм, созданный во искупление вины и позора за совершенное убийство царя, был в советский период немым укором большевикам и их сторонникам, совершившим в стране переворот 1917 г. и убившим сына Александра II – императора Николая II, его жену, их пятерых детей, их верных слуг. Многие годы здание храма использовали самым позорным образом, в нем последовательно размещались морг, мастерские, картофелехранилище, склад декораций Малого оперного театра. Только в 1968 г. храм получил статус памятника архитектуры, в 1970 г. он стал филиалом музея «Исаакиевский собор». В 2004 г. в нем была проведена первая после закрытия храма литургия; сейчас богослужения в соборе проводятся 1–2 раза в год. Собор пока главным образом используется как музей.

Отдавая должное собору Воскресения Христова как значимому религиозному центру и выдающемуся архитектурно-художественному памятнику, полезно вспомнить события жизни и дела императора-реформатора Александра II (во имя памяти которого создавали этот собор) и главного продолжателя его государственных дел, а также строгого контролера за разработкой проекта этого собора и его возведения императора Александра III.

Император Александр II (1818–1881 гг., правил с 1855 г.) вошел в отечественную историю прежде всего как царь-реформатор. Он отменил крепостное право (1861), провел ряд буржуазных реформ (земская, судебная, военная и др.), способствовавших развитию капитализма, ликвидировал (1857) военные поселения. При нем произошло присоединение к России Средней Азии, освобождение Болгарии от османского ига. Александр II вошел в русскую историю под именем Освободитель. Было очень много разговоров, споров при разработке, принятии, реализации этих реформ. Реформы Александра II имели положительные стороны, но интересы большинства россиян они в основе своей не учитывали; те, кто их разрабатывал, больше думали о своих интересах, а не о судьбе простых людей. Александр II был убит в тот день, когда решил подписать либеральную «конституцию М.Т. Лорис-Меликова» (1825–1888 гг., граф, в 1880–1881 гг. – министр внутренних дел), чего, получается, не допустил Господь. Та конституция принесла бы больше вреда, чем пользы. Практически все реформы Александра II имели один главный недостаток. Он даровал народу большие свободы, но не мог обеспечить пользование этой свободой должным благопристойным и полезным народу (а не отдельным лицам) образом.

Император Александр II. Фото 1870-х гг.

Александр II был сторонником расширения Россией своих владений. В царствование Александра II завершилось присоединение к России Кавказа (1864), Казахстана (1865), большей части Средней Азии (1865–1881). Александр II в должной мере не относился с пониманием к решению национально-конфессиональных вопросов в жизни страны. После Польского восстания (1863–1864) был вынужден в большей мере обратиться к реакционному внутриполитическому курсу. С конца 1870-х годов усилились репрессии против революционеров. На Александра II был совершен ряд покушений (1866 г., 1867 г., два раза в 1879 г., 1880 г. и смертельное в 1881 г.).

Александр II с 8 лет учился по особому плану, составленному знаменитым поэтом В.А. Жуковским, который руководил образованием наследника престола. В характере Александра II было много гуманных черт, с юности он имел сильное стремление к чувственным радостям, был очень влюбчивым, имел несколько незаконнорожденных детей. Он сам выбрал себе невесту. Его супруга Мария Федоровна, принцесса Гессен-Дармштадтская, за первые 19 лет их семейной жизни родила 8 детей (рожала через каждые 2–3 года), подорвала свое здоровье и утратила привлекательность. В возрасте 42–47 лет у Александра II было много романов с разными женщинами. В 47 лет он влюбился в 18-летнюю миловидную княжну фрейлину Екатерину Михайловну Долгорукую (1847–1922), которая до его гибели оставалась его любимой женщиной. За 15 лет их незаконной связи она родила от него двух сыновей и двух дочерей. Александр II позволил себе еще при живой жене редчайшую бестактность, он поселил Долгорукую с прижитыми от нее детьми в Зимнем дворце, причем прямо над покоями его больной жены, чем увеличил ее страдания и ускорил ее кончину. Через месяц после смерти жены, не выдержав положенного годового траура, Александр II заключил тайный морганатический, но законный брак (1880) с Е. Долгорукой, намеревался со временем открыто объявить ее императрицей. Долгорукая и их дети были им сверх меры обеспечены в финансовом плане. Знавшая власть денег и материальных ценностей, по-своему бесцеремонная, сообразительная женщина, получившая (1880) титул Светлейшей княгини Юрьевской, с выгодой для себя использовала возможности своего положения. Через Долгорукую действовали разного рода проходимцы. Оказывая деловые услуги за материальное вознаграждение, она еще более обогащалась. Но, вне сомнения, она по-своему сильно любила Александра II. После его гибели она с детьми была вынуждена уехать за границу.

В Александре II как бы жили и боролись друг с другом два разных человека: решительный государь-реформатор, отдающий все силы служению Отечеству, и неисправимый любитель молодых женщин, искусных в любовных делах. Он призывал к добру, мечтал о высоких идеалах, чистой и здоровой духовно-нравственной жизни народа, а в своей личной жизни невероятно грешил. Истинно сильной личностью в духовно-нравственном плане он не был. Как личность он не был глубоко православным человеком, был заражен либеральными веяниями, не осознавал своеобразия исторического пути России.

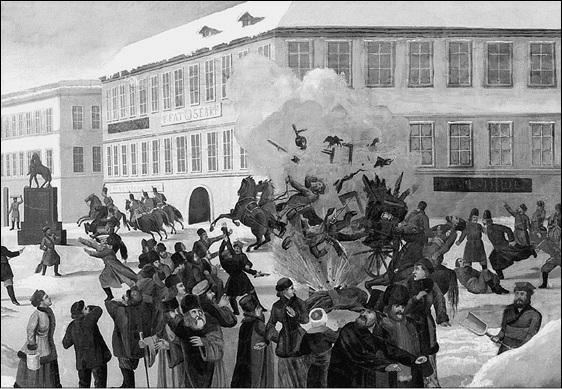

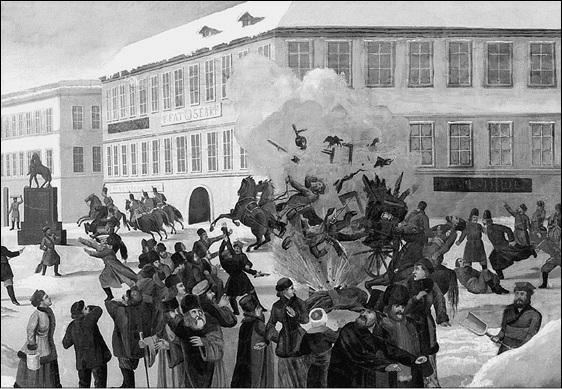

Покушение на императора Александра II 13 марта 1881 г. Рисунок 1881 г.