Феодоровская икона связана с избранием Земским собором на царство Михаила Федоровича Романова (1596–1645) в 1613 г. Михаила выбрали царем в Москве – в день чествования Феодоровской иконы Божией Матери, он в это время пребывал с матерью старицей Марфой (К.И. Шестова, умерла в 1631 г.) в костромском Ипатьевском монастыре. К нему пришло посольство звать его занять трон. Юный Михаил и его мать знали трагическую судьбу многих русских царей. Михаил боялся и не хотел быть царем, Марфа не желала отпускать единственного и неопытного в государственных делах сына царствовать. Посольство 6 часов уговаривало их. Тогда архиепископ, взяв в руки чудотворную Феодоровскую икону Божией Матери, призвал их дать положительный ответ ради этого чудотворного образа. Марфа, пав на колени перед иконой, со слезами сказала: «…Се, Тебе, Пречистая Богородица, передаю чадо свое…» В царской России Феодоровская икона почиталась как родовой образ двух правивших Царских Домов, символ преемственности двух правивших династий – Рюриковичей (ее представителем был и святой князь Александр Невский) и Романовых. В царском роде Романовых Феодоровская икона считалась главной покровительницей их рода. Племянник императрицы Елизаветы Петровны, которого она назвала российским престолонаследником – полунемец Карл-Петр-Ульрих Голштейн-Готторпский (1728–1762), в России сменил протестантское вероисповедание, принял Православие, стал великим князем Петром Федоровичем (а затем императором Петром III Федоровичем). Иностранные принцессы, выходя замуж за представителей Дома Романовых и принимая Православие, часто брали себе отчество Федоровна: императрицы Мария Федоровна (1759–1828) – жена Павла I, Александра Федоровна (1798–1860) – жена Николая I, Мария Федоровна (1847–1928) – жена Александра III, Александра Федоровна (1872–1918) – жена Николая II и ее сестра, жена дяди Николая II, великого князя Сергея Александровича, – великая княгиня Елизавета Федоровна (1864–1918). Православные люди верят, что Феодоровская икона помогает беременным, способствует благополучному разрешению от бремени, приносит семейное благополучие и добрые отношения в семье.

Идею создать храм к 300-летию царской династии Романовых впервые выдвинули в 1907 г. члены «Союза русского народа». Процесс создания храма оказался долгим и многоэтапным. В 1894 г. у ворот товарной станции Николаевской железной дороги по ходатайству ее служащих на участке, принадлежавшем Феодоровскому мужскому монастырю Нижегородской епархии, построили каменную часовню в память спасения в Борках императорской семьи во главе с императором Александром III; при этой часовне возникло монастырское подворье. Затем составили проект улучшения часовни, Александр III его не утвердил, потому что считал нужным построить на этом месте церковь. В конце концов часовню расширили и освятили в 1904 г. уже как церковь во имя Феодоровской иконы Божией Матери и святителя Алексия, митрополита Московского (этим названием отдавали дань почтения родовой иконе царских домов Рюриковичей и Романовых, а также славили рождение (1904) цесаревича Алексея, сына императора Николая II).

В 1910 г. был создан Комитет по постройке храма к 300-летию Дома Романовых, его принял под свое покровительство младший брат Николая II, великий князь Михаил Александрович. Участие в богоугодном деле должно было умалить грехи этого великого князя и способствовать решению его проблем. Но получилось, что Михаил Александрович только формально возглавлял организационно-строительную компанию, на деле он был увлечен, полностью занят другими делами и мало думал о возведении этого храма и его освящении в 1914 г. Ведь он был серьезно озадачен своей пошатнувшейся репутацией из-за его сомнительной любовной связи, рождения незаконнорожденного сына, разлада с влиятельными родственниками.

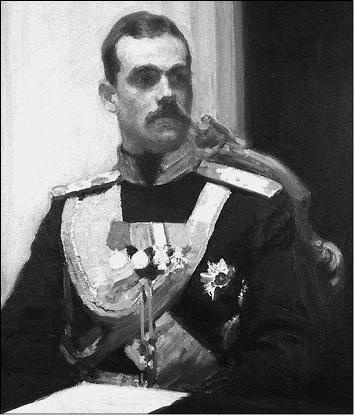

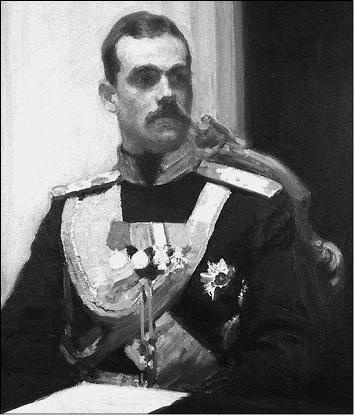

Великий князь Михаил Александрович (1878–1918) был высоким, стройным, красивым, мягким по натуре, чуть ли не безвольным человеком, легко подпадал под чужое влияние; был он и самым богатым из великих князей и одним из богатейших людей России. Он окончил Михайловское артиллерийское училище (1901), на военную службу вступил в 1897 г., был членом Государственного совета (с 1901 г.), был назначен присутствовать в Комитете финансов (с 1901 г.), был членом Комитета министров (с 1902 г.), с 1904 г. по манифесту Николая II был назначен «правителем государства и опекуном цесаревича Алексея на случай кончины императора до совершеннолетия наследника престола Алексея Николаевича». Дельно выполнять мало интересовавшие его государственные дела и многочисленные обязанности он не мог, был большим любителем спорта, гимнастики, лошадей и хорошеньких молодых женщин. Он был влюблен, но не имел права жениться на своей двоюродной сестре полуангличанке-полунемке принцессе Биатрисе (1884–1966). Затем он увлекся фрейлиной А.В. Коссиковской (1875–1923), даже хотел на ней тайно жениться, поэтому ее отправили за границу (ее нецарское происхождение делало их брак невозможным). В 1908 г. он намертво влюбился в жену своего однополчанина, кирасирского поручика В.В. Вульферта – редкостно красивую, сексапильную женщину, имевшую дочь, Наталию Сергеевну Вульферт (1880–1952 гг., по первому браку Мамонтова, развод 1905 г.), ловкую, расчетливую, хваткую женщину, решившую во что бы то ни стало женить его на себе. Она скрыла от него свой настоящий возраст, была на 6 лет старше его, стала его любовницей, родила в 1910 г., по ее словам, от него сына Георгия (1910–1931). Великий князь за хорошие деньги добился у ее мужа их развода, в 1912 г. в Вене заключил с ней морганатический брак, который в России считался незаконным; незаконнорожденным стали считать и их сына.

Великий князь Михаил Александрович. Художник И.Е. Репин

Михаила Александровича лишили всех должностей и чинов, запретили возвращаться в Россию, свели к минимуму его финансовые возможности, над его имуществом была учреждена опека. Он и его жена с 1913 г. жили в Англии, недалеко от Лондона, в арендованном замке. С началом Первой мировой войны (1914) Михаилу Александровичу разрешили вернуться в Россию. Михаил Александрович в звании генерал-майора был зачислен в Свиту императора и назначен командующим Кавказской (Дикой) туземной конной дивизией на Юго-Западном фронте. В 1914 г. его сын был признан законным, он получил титул графа Брасова. В 1915 г. с Михаила Александровича сняли опеку, он смог самостоятельно распоряжаться своим обширным имуществом и доходами. Его жену стали для ее успокоения называть графиней Брасовой. 2 марта 1917 г. император Николай II отрекся от Престола в пользу брата Михаила Александровича, который 3 марта отказался от Престола до «решения Учредительного собрания». Михаил Александрович поверил новой власти, не уехал из России с женой, которая все-таки успела отправить детей за границу. Затем, в 1917 г., Михаил Александрович и его супруга оказались под домашним арестом, в марте 1918 г. Михаила Александровича выслали из Петрограда, доставили под конвоем в Пермь, он оказался арестованным. В июле объявили якобы о его «попытке побега» и убийстве. Н.С. Брасова смогла эмигрировать, быстро растратила свои финансовые средства, тяжело болела, жила и умерла в страшной бедности, их сын Георгий погиб в автомобильной катастрофе в возрасте 21 года. Горькая судьба членов этой семьи является одним из подтверждений неизбежности расплат за грехи и проступки.