В советский период в усадьбе Горенки разместили детский дом, потом – санаторий.

До наших дней в Горенках сохранились почти все усадебные постройки, кроме теплиц: огромный дом-дворец из кирпича с белокаменным декором, уникальной колоннадой (1780–1790 гг., арх. А. Менелас; интерьеры, лепнина, мебель 1910-х гг.), одна оранжерея, звенья ограды и двое въездных ворот (усадьбу окружала глухая кирпичная ограда), четыре служебных корпуса, парк с регулярной и пейзажной частями, эффектный спуск к пруду – белокаменная лестница с чугунными орлами на пьедесталах на верхней площадке, грот, на островах – остатки каменных мостиков. Даже после перестроек и разрушений в этой усадьбе дом-дворец поражает взор и крепко остается в памяти. Центральная часть усадебного дома – трехэтажная, с 6-колонным портиком ионического ордера на главном фасаде и боковыми выступами-экседрами; их верхний этаж представлял собой открытые балконы. Вынесенные вперед двухэтажные крылья дома ограничивают пространство обширного двора.

Рядом с этой усадьбой находится бывшая усадьба Пехра-Яковлевское, вначале больше известная как Яковлевское или Яковлевское-Пехорка. В усадьбе основные строительные работы были проведены в 1770–1780 гг. при князе П.М. Голицыне – депутате Комиссии по составлению нового Уложения 1767–1768 гг. (свода законов России) и его сыне М.П. Голицыне в 1770–1810 гг. М.П. Голицын стал наследником своего богатого отца в юном возрасте, его опекуном был его родной дядя и всеми уважаемый человек князь А.М. Голицын. По инициативе и под руководством А.М. Голицына эта усадьба была окончательно создана. Был построен ансамбль стиля классицизма на месте предшествующего. Владелец усадьбы князь М.П. Голицын не выдвинулся на служебном поприще. В своей усадьбе он собрал коллекцию замечательных картин, пользовавшуюся заслуженной известностью, большую библиотеку со многими редкими книгами, особенно по искусству. Но к концу 20-х гг. XIX в. М.П. Голицын разорился, и его книги, картины, усадьбу пришлось продать.

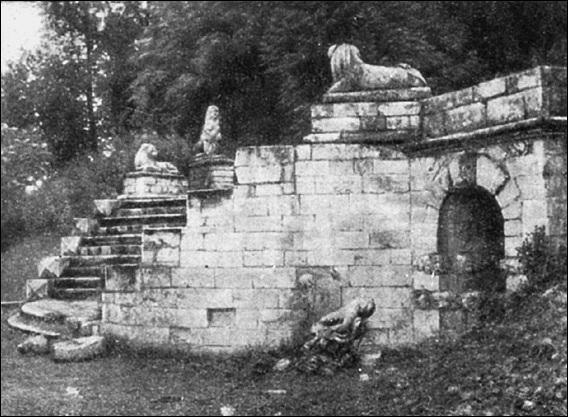

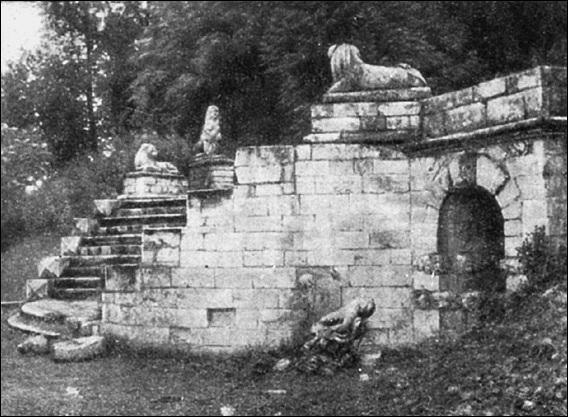

До наших дней от усадьбы Пехра-Яковлевское сохранились: первоначально двухэтажный (с 1924 г. – трехэтажный) усадебный кирпичный дом, возведенный в стиле раннего классицизма (1783–1786 гг., арх. К.И. Бланк; 1924 г. – перестроен после пожара), соединенные с ним галереей-колоннадой двухэтажные кирпичные флигели, кирпичные здания театра, оранжереи (1810 г., арх. А. Менелас), двухколоколенная Преображенская церковь-ротонда (1777–1782 гг., арх. В.И. Баженов), парк (XVIII в.) с регулярной и пейзажной частями, с остатками «парковых затей» (полукруглая белокаменная лестница в традициях барокко, обломки скульптурных изваяний, фрагменты гротов, насыпной холм). Больше всего поражает дивная красота усадебной церкви, а также флигели с колоннами и портиками, соединенные с центральным зданием двумя полукруглыми колоннадами – галереями изысканных архитектурных форм, поставленными на высокий цоколь из белого камня. Основное внимание приковывает усадебная Преображенская церковь, принадлежащая к немногочисленной группе двухколоколенных ротондальных храмов эпохи классицизма. Двухсветная ротонда храма увенчана массивным барабаном и куполом со шпилем. Главный, западный, фасад образован ионическим портиком и парными башнями 2-ярусных колоколен. Храм имеет нарядное и богатое внутреннее убранство.

Южнее г. Балашихи и рядом с г. Реутово, в 1 км от платформы Никольское, находится поселок – Никольско-Архангельский. Здесь была вотчина и создана усадьба Никольское князей Долгоруких, владевших ими с 1668 г. в течение 10 поколений; в XIX в. владельцами стали князья Салтыковы. Между 1748 и 1771 гг. по заказу князя А.В. Долгорукого в его вотчине построили церковь Михаила Архангела в стиле московского барокко. Храм уникален, поскольку в Москве и Подмосковье храмы этого типа больше не сохранились. Храм представляет собой кирпичное оштукатуренное здание; его центральный объем типа «восьмирик на четвереке» поставлен на высоком подклете, где помещается Никольский придел. В верхнюю церковь ведут две лестницы, расположенные по сторонам колокольни (первоначально лестницы и паперть перед храмом были открытыми). В облике этого храма композиционные черты московского барокко органично слиты с декоративными приемами барокко западноевропейского. Прекрасны кованые ажурные кресты храма. Внутри храм богато украшен лепниной в виде растительного орнамента. Сохранились элементы живописи конца ХVIII – ХIХ вв. Особенно эффектен позолоченный 5-ярусный иконостас последней четверти ХVIII в., он включает иконы ХVIII – ХIХ вв. В нижней церкви 3-ярусный иконостас был создан во второй половине ХIХ в. От названия церкви произошло и название села – Никольское-Архангельское. От усадьбы Никольское до наших дней сохранился только живописный, в основном пейзажный, огромный парк (180 га, разбит в 1780-х гг.) с двумя прудами и группой славянских курганов IX–XII вв.

Пехра-Яковлевское. Лестница садовой террасы

В 3 км от железнодорожной станции Кучино находится село Фенино (Троицкое), прославившееся в XVIII в. усадьбой Троицкое-Кайнарджи – тогда одной из крупнейших подмосковных усадеб. С 1760 г. село Троицкое принадлежало П.А. Румянцеву, великому русскому полководцу. Расцвет усадьбы Троицкое-Кайнарджи связан только с именем фельдмаршала П.А. Румянцева-Задунайского. При нем скромная до 1774 г. усадьба превратилась в одну из ряда крупнейших подмосковных.

По слухам и утверждениям ряда письменных источников, Петр Александрович Румянцев-Задунайский (1725–1796) был внебрачным сыном царя Петра I. Его матерью была М.А. Матвеева (1699–1788) – дочь одного из самых передовых людей петровского времени, поклонника западной культуры А.С. Матвеева, – воспитателя матери царя. Красавица Мария Матвеева занимала первое место среди любовниц Петра I. Он не охладел к ней до конца жизни и даже ревновал ее, что случалось с ним не часто. Однако молодая и ловкая красавица успевала изменять ему, хотя никто не смог уличить ее в этом. Чтобы усилить контроль за ней, Петр I выдал 19-летнюю Марию замуж за своего денщика А.И. Румянцева, смотревшего на эту женитьбу как на возможность сделать карьеру. Петр I дал за невестой богатое приданое, жениху – чин бригадира и позаботился о его длительных командировках. П.А. Румянцев родился вскоре после смерти Петра I, Екатерина I была его крестной матерью. В 1731 г. его записали в полк, в 1740 г. отправили за границу для выполнения дипломатической миссии. По возвращении Румянцева определили в Шляхетский корпус, потом он поступил на военную службу. Императрица Елизавета возвела его в графское достоинство, а жену пожаловала в статс-дамы. Румянцев стал величайшим полководцем своего времени. Он пользовался огромным авторитетом среди военных, отмечавших его необыкновенную военную сообразительность, находчивость. Румянцев во многом напоминал Петра I. Он был красив, имел таланты правителя и полководца, отличался личной храбростью и просвещенностью, преклонялся перед иностранными науками и военным искусством, любил – особенно в молодости – кутежи, попойки, развлечения с женщинами. Румянцев фактически игнорировал жену и был равнодушен к своим троим сыновьям, кроме того был завистливым, скупым, чрезмерно гордым, имел и другие пороки. Но абсолютно все его недостатки меркли на фоне его воинских заслуг перед Россией.