Некрасовское. Ансамбль церквей Преображенской и иконы Божией Матери «Утоли моя печали»

Селение Большие Соли нашло свое отражение в творчестве Н.А. Некрасова. Под названием Усолово это селение описано в его поэме «Кому на Руси жить хорошо».

В наши дни п.г.т. Некрасовское больше известен не своей историей и архитектурными памятниками, а как бальнеологический курорт с общероссийским авторитетом. Здесь работают два санатория, есть бальнеологическая лечебница. На базе источников местных минеральных вод организован разлив минеральной воды «Некрасовская». А в конце 1990-х гг. в поселке был возрожден древний мужской монастырь.

Николо-Бабаевский мужской монастырь, расположенный при впадении в Волгу р. Солоницы, в поселке Некрасовский, созданный во имя святителя Николая Мир Ликийских, имеет солидный возраст – более 500 лет. Он был основан в посаде Большие Соли после 1500 г. Добавление к названию «Николаевский» еще как «Бабаевский» монастырь получил от бабаек, так называли тогда большие весла, которые гонщики плотов складывали на берегу у устья р. Солоницы. Предание рассказывает, что на одном из таких больших весел (бабаек, которые применялись при сплаве леса на плотах вместо руля) приплыла на р. Волгу, а верующие люди говорят – чудесно явилась, – икона святителя Николая Чудотворца. Затем эту икону, почитавшуюся чудотворной, поставили в лесной часовне. Инок подмосковного Троицкого монастыря (позже Троице-Сергиева лавра) Иоанн построил из бабаек храм, а потом основал здесь монастырь, который стали называть Николо-Бабаевским. За свою долгую историю этот монастырь неоднократно страдал от разных бедствий. В 1550 г. он сгорел, но вскоре был возобновлен, однако в 1553 г. сгорел снова от удара молнии. В 1608 г. его сожгли войска Лжедмитрия II (Тушинского вора); хотя потери были огромными, он все-таки возродился. В середине XVII в. стал основательно обустраиваться, увеличивать свою площадь, владения, число братии. В 1659 г. был построен каменный 2-этажный храм во имя святителя Николая. В 1709 г. этот монастырь приписали к Переславскому Залесскому монастырю, однако в 1729 г. обители вернули самостоятельность, в 1790 г. в нем был введен общежительный устав. Организационные сложности не затормозили большое строительство в монастыре в конце XVII–XVIII вв. Тогда были построены два новых придела храма, надвратный храм во имя Успения Божией Матери, больничный храм во имя святителя Иоанна Златоуста и преподобного Сергия Радонежского, зимний храм во имя святителя Николая, а также устроили библиотеку для монахов. В 1861–1867 гг. управлять монастырем было поручено епископу Игнатию (Брянчанинову, 1807–1867, см. с. 70), уволенному в монастырь на покой. Святитель Игнатий провел здесь последние годы своей земной жизни. Он был погребен в храме Иоанна Златоуста. После канонизации (в 1988) мощи святителя Игнатия Брянчанинова были перенесены в Свято-Введенский Толгский женский монастырь. В царский период строительство и благоустройство монастыря не прекращались. Вместо обветшавшего соборного храма построили новый (1865–1877), обитель обнесли каменной оградой. Судьба монастыря круто изменилась после событий 1917 г., его закрыли в 1928 г., все храмы были разрушены в 1920–1930-х гг. Но в 1998 г. Николо-Бабаевский монастырь возродился. В 2000 г. в нем было только 4 человека братии, затем их число стало расти. С большим трудом налаживается монастырская жизнь. Нужны значительные средства для восстановления архитектурно-художественного комплекса монастыря, возвращения к жизни всех его храмов. Храмы Николо-Бабаевского монастыря: соборный 2-этажный (1865–1877) с приделами наверху Иверской иконы Божией Матери (1877), Нерукотворного Образа Спасителя и мученицы Александры (1893), внизу – 2-престольный храм с главным престолом Сретения Господня и священномученика Игнатия Богоносца (1889); собор святителя Николая (построен в 1650 г., перестроен в 1817–1823); храм во имя святителя Иоанна Златоуста и преподобного Сергия Радонежского (1819–1821); храм Успения Пресвятой Богородицы (1809–1814).

Николо-Бабаевский монастырь. Иверская церковь

Недалеко от п.г.т. Некрасовское, на левом берегу Волги, находится село Рыбницы. Именно здесь провел последние годы жизни, умер и похоронен известный русский скульптор, академик зодчества и ваяния А.М. Опекушин. Он родился поблизости от этого села, в деревне Свечкино, в семье крепостного крестьянина.

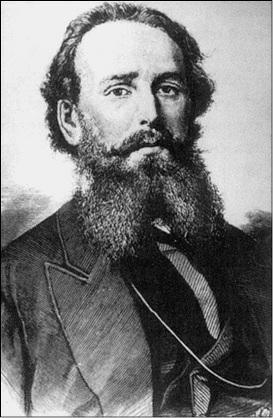

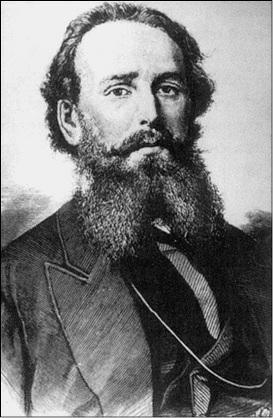

А.М. Опекушин

Александр Михайлович Опекушин (1838–1923) с раннего детства выделялся своими способностями живописца и скульптора. Его удалось отправить на учебу в Петербург, он учился искусству ваяния в мастерской академика Иенсена. А.М. Опекушин был одним из авторов памятника в Новгороде «Тысячелетие Руси» (1862). Он выиграл конкурс и стал автором памятника в Москве А.С. Пушкину (1880), выделяющегося исторической конкретностью и поэтичностью образа. Он также создал памятники К.М. Бэру в Тарту (1886), М.Ю. Лермонтову в Пятигорске (1889), А.С. Пушкину в Петербурге (1884) и др. В селе Рыбницы установлен памятник Опекушину (скульптор А.И. Соловьев). Другой художественной достопримечательностью села является Спасская церковь (1791, в интерьере сохранилась живопись XIX–XX вв.).

Совсем рядом с селом Рыбницы, на левом берегу Волги, находится поселок городского типа Красный Профинтерн (численность жителей – менее 1,7 тыс. чел.). В поселке работает основанный здесь в 1862 г. ярославским купцом Никитой Понизовкиным крахмально-паточный завод, выпускающий и теперь патоку, крахмал, а также сухие корма. Этот тогда крупный завод и его владельца описал Н.А. Некрасов в стихотворении «Горе старого Наума». Плодородные земли по берегам Волги обеспечивали хороший урожай картофеля, который местные крестьяне продавали на завод в качестве сырья для производства конечной продукции. Архитектурно-художественной достопримечательностью поселка стал и остается до наших дней построенный в 1912–1914 гг. «замок» в ложномавританском стиле с арками, лепниной, причудливой орнаментальной отделкой и замысловатыми рисунками.

В 46 км к югу от Ярославля, в Переславском ополье, на р. Которосль, находится районный центр город Гаврилов Ям. В нем есть железнодорожная станция на ветке (20 км) от станции Семибратово на линии Ярославль-Москва, проходит автомобильная дорога. По численности жителей это малый город, в нем живут 18 тысяч человек. Этому поселению в 2010 г. исполнилось 465 лет. Он был основан в 1545 г. в 7 км от Ростово-Суздальского тракта. Местный предприниматель А.А. Локалов в 1872 г. здесь построил прядильно-ткацкую фабрику, вокруг которой возникли 5 рабочих поселков – слобод. Поселение получило статус города в 1938 г. В советский период здесь основными градообразующими предприятиями стали льнокомбинат (вырос из старейшей фабрики), машиностроительный завод и завод стройматериалов.