С XVIII в. Ростов стал довольно крупным торгово-ярмарочным центром, значимость которого год от года увеличивалась. Возникшая в XVIII в. Ростовская ярмарка в XIX в. была уже третьей в России по размерам торговли (после Нижегородской и Ирбитской). Ярмарку проводили ежегодно ранней весной, она длилась две с половиной недели. В лучшие годы на нее приезжали одних только купцов до 7 тысяч человек, а всего в ней участвовали несколько десятков тысяч человек. На ярмарке продавались самые разные товары. Скота приводилось для продажи более 30 тыс. голов, из них лошадей до 4,5–5 тысяч. Ярмарочный торг шел на больших площадях, на многих улицах, во дворах домов. Торговлю дополняли различные увеселения: карусели, музыка, балаганы, разные нехитрые аттракционы и другие развлечения. За несколько дней до официального открытия Ростовской ярмарки, в последние дни масленицы, в Ростове проходило народное гулянье, или «столбы». Процветанию Ростовской ярмарки положила начало появившаяся железная дорога. Ярмарки в Ростове проводились еще долго, даже в ХХ в., но они больше напоминали уже просто большие базары. В 1930-е гг. Ростовская ярмарка и «столбы» совсем прекратились. Только старожилы помнили времена, когда богатые ростовские купцы составляли более четверти жителей Ростова.

С очень давних времен (а это более 1000 лет назад), когда в этих местах еще жило языческое племя меря, его члены наряду с рыбной ловлей и охотой занимались огородничеством. Ростовцы издавна совершенствовали свое мастерство разводить огороды, получать хорошую продукцию для своего питания и на продажу. Ростовскую землю прозвали родиной русского огородничества. Поскольку Ростов постоянно был заметным центром: политическим, административным, торговым, – в нем всегда было много приезжих. Потребность в овощах как дешевого питания всегда здесь была большой. Вот почему ростовское огородничество рано приняло форму промышленного огородничества; вероятно, это произошло, когда Ростов стал столицей Ростово-Суздальского княжества. Во 2-й половине XVII в. около 30 % жителей занимались огородничеством, и для многих оно было единственным источником существования. В огородах вначале сажали лук, чеснок, хрен, редьку, капусту, хмель, коноплю, затем к ним добавились огурцы, морковь, картофель и другие овощи, а позднее – еще и зеленый горошек, цикорий. Ростовские огородники славились по всей России, их приглашали в разные места, где хотели развить огородничество. Временщик царя Александра I – граф А.А. Аракчеев просил в 1816 г. Ярославского губернатора прислать ему людей из Ростова, знающих огородничество, для их использования при устройстве создаваемых им военных поселений. С такими же просьбами относительно ростовских огородников к Ярославскому губернатору обращались управление Варшавского военного губернатора, военное командование Закавказья, похожая структура из Крыма (1836). Слава ростовских огородников дошла и до зарубежных стран. Кроме огородничества, Ростов, как и вся Ростовская земля, прославился как база семеноводства. На Ростовской ярмарке продавали огромное количество семян различных овощных культур. Очень прославился известный овощевод-селекционер Ефим Андреевич Грачев (1826–1877), родившийся в селе Сулость Ростовского уезда Ярославской губернии, в семье крестьянина-отходника. Он написал книгу «Краткое руководство для развития овощей в крестьянских огородах»; оно стало первой научно-практической работой по русскому огородничеству. За выведенные им сорта и коллекции он получил большое число (62) медалей на выставках, российских и международных. Всю свою жизнь Е.А. Грачев утверждал и пропагандировал самобытное русское огородничество, боролся с засильем иностранных предпринимателей в России. Грачев начинал свою карьеру овощевода-селекционера на Ростовской земле, а продолжил ее в Петербурге и других местах страны.

Ростовские огородники внесли свой вклад в развитие отечественной фармацевтической промышленности. Царь Петр I (1672–1725) распорядился послать ростовских огородников в Голландию для изучения агротехники выращивания лекарственных трав. Когда они вернулись в Россию, то стали выращивать на грядках мяту, шалфей, эстрагон, другие используемые в медицине лекарственные растения. Вскоре в Ростове и его окрестностях, в селе Поречье и других приозерных селах стали выращивать «душистые травы», используемые в фармацевтической промышленности. В XIX в. Ростов Великий славится как очень мощный центр огородничества, выращивания семян и лечебных трав.

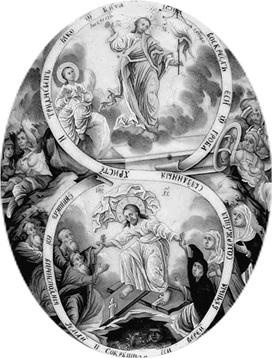

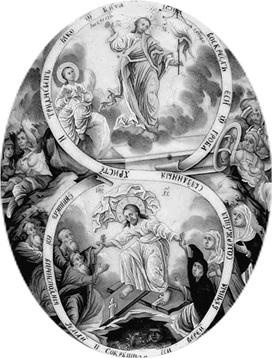

Издавна процветали в Ростове Великом ремесла. Среди местных ремесленников вначале особенно славились каменщики (Григорий Борисов построил храмы в Борисоглебском и Даниловом монастырях, А.С. Козлов – колокольню в селе Поречье-Рыбное, есть и другие примеры). Но постепенно общероссийское значение приобрело мастерство ростовских мастеров, изготовляющих финифтевые изделия. Со второй половины XVIII в. в Ростове стал развиваться самобытный промысел художественной финифти, вначале он имел главным образом церковную направленность (иконки, украшения церковной утвари и др.), а потом получил широкое светское коммерческое значение (портреты, пейзажи, миниатюры, вставки для ювелирных украшений, шкатулок и т. п.).

Образец ростовской финифти ХVIII в.

Финифть – это прочное стеклообразное покрытие, наносимое на металлический предмет и закрепляемое обжигом. Ростовская финифть – это живопись по эмали. Эмали широко применяются для украшения разных предметов, выполнения миниатюрных портретов и рисунков, иконок и т. д. Слово «финифть» – греческое, оно означает «блестящий камень». Эмаль в виде жидкой сметаны наносят на штампованную и слегка выпуклую металлическую – чаще всего медную – основу (пластинку), а затем обжигают. На пластинку как минимум трижды наносят эмаль; после каждого покрытия эмалью пластинка подсушивается, а затем обжигается при температуре около 1000 градусов. Во время обжига эмаль приправляется к медной пластинке и становится фоном для живописи. Когда основа создана, ее расписывают огнеупорными красками, а потом снова обжигают. Процесс этот довольно трудоемкий. Ведь рисунок наносится в несколько приемов специальными красками, а пластинка обжигается несколько раз. В процессе этого обжига краски сплавляются с поверхностью грунтовой эмали, приобретают яркость. Эта роспись не тускнеет, не боится воды, высокой влажности или повышенной сухости, холода и жары, т. е. она не портится от экстремальных климатических условий и живет очень долго. Последний этап работы – это оправа изделия. Обычно это ювелирная работа. Оправы бывают разные. Самая сложная ювелирная оправа с красивым хитроумным узором, сделанным из тонкой проволоки (золотой, серебряной, медной, посеребренной), гладкой или свитой в веревочки из 2–3 нитей, называется сканью или филигранью.

С XVIII в. ростовские мастера научились великолепно изготовлять финифть и прославились своими изделиями не только в России, но и в зарубежных странах. В царский период в Ростове промысел этот (изготовление финифтевых изделий) был кустарным. Процесс и технологию изготовления финифти мастера старались держать в секрете. Впервые Константин Александрович Фуртов, потомственный финифтяник, написал практическое пособие «Финифтяное производство», где изложил весь технологический процесс и дал полезные советы по изготовлению финифти. Он написал этот труд в 1877 г., опубликовали его в «Иконописном сборнике» в 1909 г., а отдельной книжечкой он вышел только в 1911 г. В 1918 г. в Ростове создали художественную финифтяную артель, при которой организовали школу финифтяного мастерства. Работы ростовских мастеров получили признание не только в России, но и за рубежом (Международные выставки: 1937 г. в Париже, в 1939 г. в Нью-Йорке, в 1958 г. в Брюсселе, где изделия получили Большую золотую медаль, и др.). В 1960 г. артель преобразовали в фабрику «Ростовская финифть». В Ростове Великом работает Музей финифти в Митрополичьем дворе. В Ростове, где есть фабрика «Ростовская финифть» и где трудятся частные мастера-предприниматели, всегда можно купить разные по художественным достоинствам и цене финифтяные изделия: ювелирные украшения, шкатулки, иконы и др.