В Германии революционное движение имело сильную националистическую окраску – в том смысле, что немцы желали объединиться в одну нацию. Патриотический подъем, первоначально обращенный против Наполеона, носил не прусский, а общегерманский характер.

Прусское правительство само запустило этот сильный, но опасный для абсолютной монархии двигатель своей знаменитой педагогической реформой.

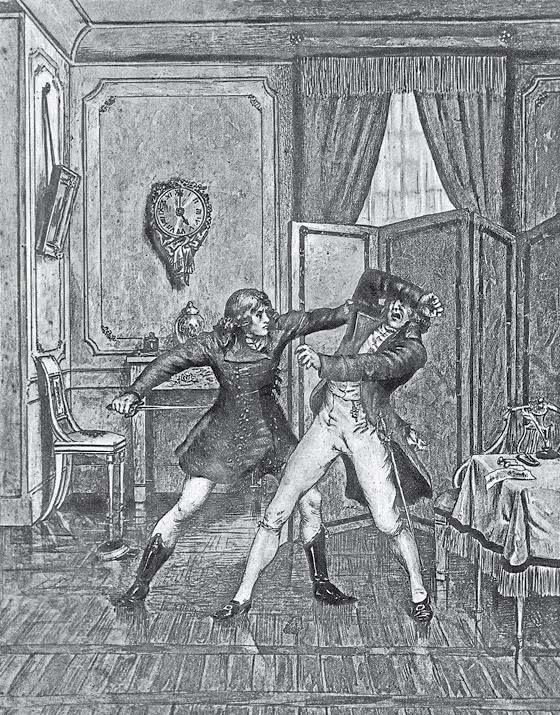

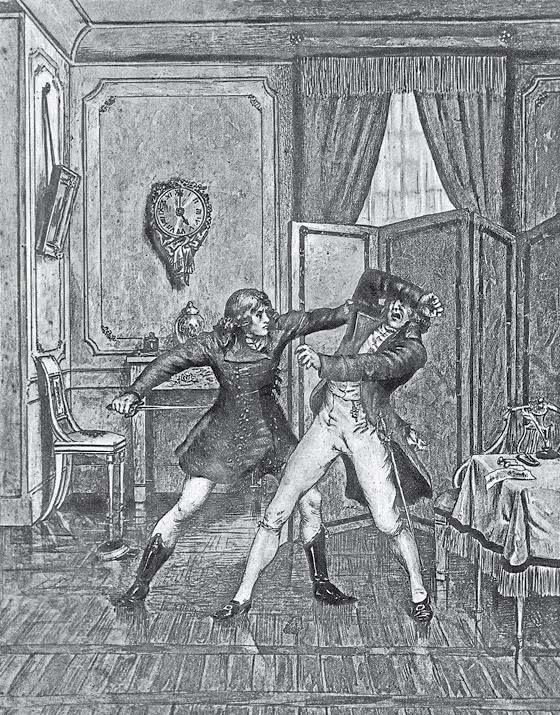

После разгрома 1806 года страна лишилась самых богатых областей, почти всех доходов от промышленности и торговли. Единственным источником государственного благосостояния остались люди. Тогда Фридрих-Вильгельм III объявил: «Государство должно заместить духовной силой то, что оно потеряло в физической». В 1807 году правительство освободило крестьян, а затем вложилось всеми своими ресурсами в образование – создало систему народных школ, основало новые университеты. Эта «инвестиция в человеческий капитал» оказалась весьма эффективной: повышение уровня образования привело к оживлению частной инициативы, промышленному росту, развитию торговли. Но был и другой, неприятный для монархии результат – люди «стали много о себе понимать», добиваться новых прав. Активнее всего вели себя студенты, создававшие уже не прусские, а общегерманские братства. И требовали они не только национального единства, но и конституции, свобод, социального равенства. Горячие головы готовы были взяться за оружие. Императора Александра больше всего потрясло убийство в 1817 году ультраправого публициста, российского «агента влияния» Августа фон Коцебу – его на брутовский манер, с возгласом «Умри, предатель Отчизны!» заколол кинжалом экзальтированный студент.

Убийство Коцебу. Рисунок начала XIX в.

На юге Европы «якобинский дух» не исчерпывался одними только конспирациями и политическими убийствами.

Клокотала Испания, которая все не могла успокоиться после французского нашествия. Монархия защитить страну не смогла, за оружие пришлось браться народу, и это навсегда подорвало авторитет королевской власти.

Фердинанд VII вызвал всеобщее возмущение, когда отказался признавать конституцию, принятую в разгар освободительного движения. Король пошел на эту крайнюю меру по необходимости: колониальная империя разваливалась на куски, по всей Латинской Америке бушевали революции, и подавить их можно было только при очень сильной власти. Но войска, приготовленные к отправке за море, взбунтовались, и революция началась в самой Испании. Король был фактически свергнут, в стране началась гражданская война между роялистами и республиканцами.

Такие же процессы разворачивались в Италии – как на юге, так и на севере. Еще во времена антифранцузского сопротивления возникла сеть тайных организаций, члены которых называли себя «угольщиками» (carbonari). После 1815 года, как в Германии, освободительное движение переросло в общенационально-объединительное, притом с сильным антимонархическим и антиклерикальным уклоном, а в областях, принадлежавших Габсбургам, еще и с антиавстрийским. Восстания вспыхнули и в королевстве Обеих Сицилий, и в Пьемонте. Тамошние монархи были не в силах справиться с мятежниками собственными силами, шли им на уступки, соглашались ввести конституцию.

Эти тревожные процессы окончательно убедили Александра в пагубности либерализма: он несет хаос и гибель. Религиозная экзальтация, порожденная «грозой двенадцатого года» и питаемая пророчествами баронессы Криденер, побуждала самого могущественного государя Европы искать спасение не в ухищрениях человеческого ума, а в Боге. У Бога нет ни конституции, ни избирателей; Он мудр и милосерден; Он лучше знает. Так же должно быть и на земле. Государи сами будут решать, когда пришло время предоставить народу те или иные свободы. Священная обязанность европейских монархов – управлять этим процессом, не выпускать его из-под контроля.

Так возникла инициатива создания Священного Союза монархов, который будет удерживать Европу не только от войн, но и от революционных потрясений. Недостаточно избегать международных конфликтов, нужно еще и «подморозить» стихийные освободительные движения. Солидарности низов необходимо противопоставить солидарность государей.

Так идея Меттерниха дополнилась идеей Александра; принцип коллективной безопасности соединился с принципом коллективной несвободы – и первое без второго стало невозможно. Нельзя отрицать, что формула эта выглядела вполне логично. Когда в ходе революции 1848 года рухнет вторая ее составляющая, вскоре развалится и первая.

На первых порах прочие вершители мировых судеб отнеслись к мысли о создании какого-то боговдохновенного союза как к блажи – мистические увлечения «Северного Сфинкса» к этому времени были общеизвестны. Меттерних назвал идею пустой химерой, но впрочем безвредной. Почему бы не сделать царю приятное, выторговав взамен что-нибудь посущественней?

С некоторым сочувствием отнесся к идее прусский король Фридрих-Вильгельм. Австрийский император Франц – пиетист, подверженный влиянию иезуитов, – подписал договор неохотно, по настоянию Меттерниха.

Была выпущена декларация, что «три союзные государя почитают себя аки поставленными от Провидения для управления тремя единого семейства отраслями» и обязуются «приносить друг другу услуги, оказывать взаимное доброжелательство и любовь, почитать себя как бы членами единого народа христианского». Конкретной программы в документе не содержалось, и Меттерних назвал его «пустым и трескучим». Однако стремительное распространение «революционной заразы» вскоре заставило всех участников, включая и Меттерниха, отнестись к Священному Союзу всерьез.

В течение ряда лет эта ультраконсервативная организация активно противодействовала повсеместному натиску вольнолюбия и в конце концов – на время – притушила этот пожар.

Постепенно в Священный Союз вступили и другие монархи – либералы считали эту организацию «заговором правителей против народов». Из держав в стороне осталась только Англия, которой всё это очень не нравилось. Британия уклонилась от формального участия в Священном Союзе, сославшись на то, что является конституционной монархией и должна руководствоваться не волей Божьей, а решениями парламента. Теперь же Лондон оказывался в стороне от принятия решений и выражал свое недовольство, ратуя за попираемые свободы. На самом деле англичанам не нравилось возросшее влияние России, главного геополитического конкурента.

Священный Союз управлял континентом при помощи международных конгрессов, и созывались они часто: четыре раза за четыре года.

Первый по счету, Ахенский (1818), был относительно спокойным, поскольку испанская и итальянская революции еще не разразились. Главной темой было «прощение Франции», которую освободили от обязанности содержать оккупационный корпус. Королевское правительство в это время возглавлял царский ставленник герцог Ришелье, в недавнем прошлом новороссийский генерал-губернатор, и Александр решил помочь своему протеже. Был расчет на то, чтобы покрепче привязать Францию к России. (Из этих планов ничего не выйдет – французы предпочтут союзничать с Англией.)