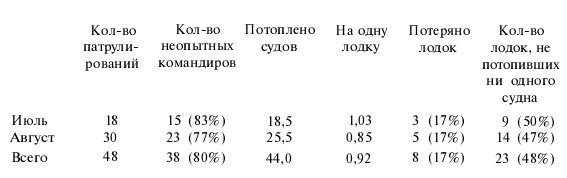

Самым поразительным фактом является то, что почти половина всех немецких лодок не потопила ни одного судна, и в результате среднее количество потопленных судов составило менее единицы из расчета на одну лодку. Частично это объяснялось очень высоким процентом наспех обученных командиров лодок и неопытных экипажей. Однако существовали и другие факторы. Большинство из них были отмечены ранее. Вот эти факторы:

Лодки VII серии, направленные в Атлантику, вследствие ограниченного радиуса действия и торпедного запаса едва ли подходили для проведения противоконвойных операций в отдаленном районе «воздушной бреши» юго-восточнее Гренландии. Подводных танкеров, которые могли бы увеличивать продолжительность их патрулирований, не хватало

[214];

«Патрульные линии» из двенадцати или более лодок протяженностью двести миль были неудобны для проведения групповых атак. Наиболее отдаленные лодки не успевали к месту обнаружения конвоя вовремя, особенно в условиях штормового моря или при угрозе быть обнаруженными союзническими силами;

Все противоконвойные операции зависели от точной навигации. Лодка, первая установившая контакт с конвоем, должна была указать его точные координаты другим немецким подводным лодкам. Последние также должны были знать свое точное местоположение, чтобы взять правильный курс. При отсутствии какой-либо электроники лодкам приходилось полагаться на показания секстанта. Иногда, вследствие плохой погоды, секстантом нельзя было пользоваться в течение нескольких дней;

При оповещении остальных немецких подлодок лодкой, обнаружившей конвой, ее сигнал обычно перехватывался кораблями охранения или береговыми радиолокаторами. При этом корабли охранения часто если не топили, то заставляли лодку надолго погружаться под воду, давая возможность конвою изменить направление движения и покинуть опасный район, избежав групповой атаки немецких лодок;

Немецкие подводные лодки не были оборудованы какими-либо радиолокаторами, если не считать радиолокационного разведывательного приемника, использовавшегося при пересечении Бискайского залива и совершенно бесполезного при ведении боя с конвоем. Таким образом, ночью или в условиях тумана, что не редкость для района гренландской «воздушной бреши» и Ньюфаундлендской банки, самолеты или корабли союзников, оборудованные радиолокаторами, имели большое преимущество над немецкими подводными лодками;

Управление немецкими лодками осуществлялось по радио с большого расстояния. Вследствие искажения сигнала в атмосфере, особенно в районе гренландской «воздушной бреши», немецким лодкам часто приходилось просить повторить передачу, что было чревато значительными задержками и опасностью быть запеленгованными.

Таким образом, групповые действия немецких подводных лодок, столь много обещавшие в теории, на деле оказались весьма тяжело осуществимыми. Ситуация осложнялась тем, что многие командиры лодок не имели опыта патрулирования, а противостоял им, напротив, весьма опытный противник. Кроме того, наличие у союзников радиолокаторов и высокочастотных радиопеленгаторов, о чем немцы едва догадывались, значительно снижало угрозу со стороны подводных лодок.

Историки, утверждающие, что с увеличением немецких подводных лодок в Атлантике летом и осенью 1942 года подводная угроза в отношении североатлантических конвоев значительно возросла, не корректны. Как будет видно далее, количество немецких подлодок, не сумевших потопить ни одного судна, постоянно возрастало: в июле и августе 1942 года оно составляло половину всех посланных в Атлантику лодок, а весной 1943 года — еще больше. В 1942 году сотни конвоев — тысячи и тысячи судов — беспрепятственно пересекли Атлантику.

Возвращение в Атлантику (продолжение)

Кроме группы «Вольф», посланной для нападения на североатлантические конвои, Дениц создал еще одну группу, получившую название «Хай», которая должна была действовать в центре и на юге Атлантики. В состав группы «Хай» входило пять лодок, вышедших в море в июне и июле. Все лодки относились к VIIC серии и были лучше приспособлены для ведения атакующих действий против конвоев, чем лодки IX серии. В их задачу входило патрулирование района Фритауна при поддержке минного заградителя U116 ХВ серии, временно исполнявшего функции вспомогательного судна. На его борту находился запас топлива, масла, питьевой воды и продовольствия. Запасных торпед на его борту не было.

Наиболее квалифицированным и опытным офицером в группе «Хай» был кавалер Рыцарского креста Адальберт Шни, командовавший U201. Шестого июля, следуя курсом на юг, он обнаружил и потопил 14 500-тонное английское грузовое судно «Эвайла Стар». Четыре дня спустя он обнаружил в районе западнее островов Мадейра конвой «OS-ЗЗ». Шни начал преследование и стал дожидаться подхода остальных лодок своей группы.

Бой с конвоем продолжался в течение семидесяти двух часов. Шни отправил на дно четыре английских судна общим тоннажем 26 000 тонн: три грузовых судна и 7000-тонный танкер «Бритиш Йемен». Вернер Шульте, командовавший U582, потопил два крупных английских грузовых судна общим тоннажем 16 400 тонн. Вернер фон Шмидт, командир временно исполнявшей функции танкера лодки U116 (на вооружении которой были два кормовых торпедных аппарата) отправил на дно английское грузовое судно «Шафтесбери» и взял в плен его капитана. Неудержимый Генрих Циммерман, командир U136 (в феврале потопивший корветы «Арбутес» и «Спайкенард»), вступил в бой с тремя кораблями охранения — эсминцем Свободной Франции «Леопард», английским фрегатом «Спей» и английским шлюпом «Пеликан», оборудованными радиолокаторами и высокочастотными радиопеленгаторами. Лодка пошла ко дну вместе со всем экипажем. Осторожный Хайнц Хирзакер, командовавший U572, атакующих действий не предпринимал.

Действия Адальберта Шни воодушевили немцев. За девятнадцать дней он отправил на дно пять судов общим тоннажем 40 500 тонн. Учитывая предыдущие заслуги Шни, немецкое командование представило его к Дубовым листьям

[215].

После боя с конвоем «OS-ЗЗ» у Шни осталась одна торпеда и несколько снарядов, что заставило его обратиться к командованию с просьбой выйти из состава группы «Хай». Однако его просьба была отклонена — считалось, что теперь U201 вполне могла выполнять разведывательные функции. Шни пришлось подчиниться, однако в районе Фритауна им не было обнаружено ни одного конвоя. Израсходовав последнюю торпеду, (как следовало из его донесения, на корвет — а на самом деле английский противолодочный траулер «Лаэртес» водоизмещением 500 тонн) Шни вернулся во Францию, где Гитлер наградил его и Мюцельбурга Дубовыми листьями. Получив новую должность при штабе командования немецким подводным флотом, Шни передал командование U201 другому офицеру и на фронт уже не вернулся.