Во времена династий Цинь и Хань китайцы построили обширную систему дорог общей длиной около 40 тысяч километров (Needham et al. 1971). Созданная примерно в то же время римская сеть была длиннее и имела большую дорожную плотность на единицу территории, да еще могла похвастаться лучшим покрытием. Вот так Стаций (Mozley 1928, 220) в своей Silvae описал строительство Домициановой дороги в 90 г н. э.: «Первым делом они приготовили колеи и разметили границы дороги, и затем извлекли землю до нужной глубины; потом заполнили ров другим материалом и приготовили основу для изогнутого гребня дороги, во избежание того, чтобы почва не раздалась в сомнительных местах под весом перегруженных камней; затем связали блоками, поставленными тесно на обеих сторонах, и часто вбитыми клиньями. О, как много людей работают вместе! Некоторые валят лес и очищают склоны гор, другие вырубают балки и обтесывают валуны с помощью железа, третьи скрепляют камни и переплетают работу с запеченным песком и грязным туфом; иные же каторжной работой осушают водоемы и отводят малые потоки».

Китайские дороги строились путем забивания голыша и гравия с помощью металлических трамбовщиков. Это обеспечивало более эластичное, но менее стойкое покрытие, чем на лучших римских дорогах. Прекрасная почтовая служба пережила упадок династии Хань, но наземная транспортировка товаров и людей почти всюду исчезла. Только в некоторых частях страны упадок удалось преодолеть с помощью перевозок по каналам. Телеги, запряженные волами, и колесные тележки перемещали большую часть товаров. Люди и в XX веке все еще ездили в двухколесных экипажах и паланкинах. Упоминание о первых телегах дошло до нас из шумерского города Урука (3200 год до н. э.). У них были сплошные колеса диаметром до метра, изготовленные из дерева. Такие колеса довольно быстро распространились по различным культурам (Piggott 1983). Некоторые ранние колеса вращались вокруг зафиксированной оси, другие – вместе с ней. Дальнейшая эволюция пошла в сторону более легких, свободно поворачивающихся колес со спицами (в начале второго тысячелетия до н. э.) и способной двигаться передней оси у экипажа с четырьмя колесами, что обеспечило возможность резких поворотов.

Неэффективно запряженные лошади на плохой дороге двигались медленно даже если везли сравнительно малый груз. Максимальные возможности для римских дорог IV века составляли 326 кг для почтовой телеги с лошадьми и 490 кг для более медленной, запряженной волами (Hyland 1990). Низкие скорости ограничивали дневной пробег до 50–70 км для экипажа с пассажирами на хорошей дороге, 30–40 км для более тяжелого грузового фургона, который везли лошади, и еще в два раза меньше – если его тащили волы. Человек с тележкой мог одолеть примерно 10–15 километров за день. Конечно, куда большие дистанции покрывали гонцы на быстрых лошадях: зафиксированный максимум для римских дорог составлял около 380 км/день. Низкие скорости и малые возможности наземного транспорта приводили к большим затратам, что иллюстрируется цифрами из edictum de pretis Диоклетиана. В 301 году дороже стоило перевезти зерно на 120 км по дороге, чем переправить его на корабле из Египта в Остию, морские ворота Римской империи. После того, как египетская пшеница прибывала в порт Остии (в 20 километрах от столицы империи), ее перегружали на баржи и перемещали их против течения Тибра вместо того, чтобы везти зерно в запряженных волами телегах.

Схожие ограничения оставались во многих обществах до XVIII века. Например, в начале века определенные товары было дешевле доставить в Англию морем из Европы, чем привезти сушей из отдаленных районов страны. Путешественники описывали состояние британских дорог как варварское, отвратительное, мерзостное и адское (Savage 1959). Дожди и снега делали непроходимыми грунтовые и плохо уложенные гравийные дороги, часто из-за малой ширины по ним можно было только перевозить грузы. Дороги в континентальной Европе были не лучше, и упряжные лошади, работавшие группами от четырех до шести животных, жили в среднем меньше трех лет. Фундаментальные улучшения начались только после 1750 года (Ville 1990). Сначала они включали расширение дорог и обеспечение хорошего дренажа, а позже – укрепление покрытия с помощью более стойких материалов (гравий, асфальт, бетон). Тяжелые европейские кони наконец смогли показать свои превосходные тягловые качества. К середине XIX века максимальный разрешенный груз во Франции увеличился почти до 1,4 тонны, в четыре раза больше, чем в римские времена.

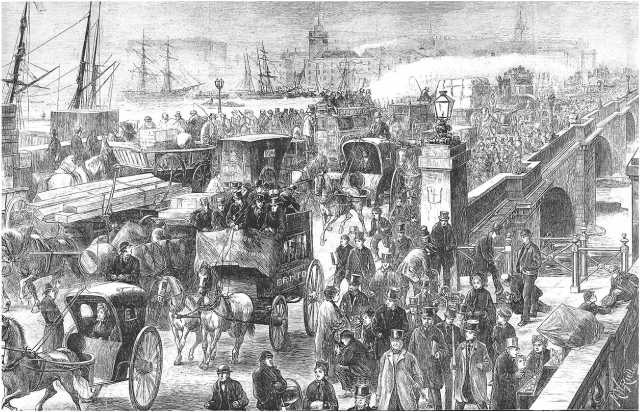

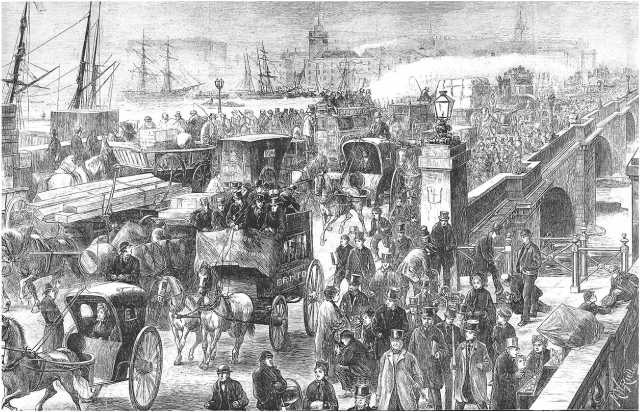

В городском транспорте пик важности лошадей пришелся на эру паровозов, между 1820-ми годами и концом XIX века (Dent 1974). В то время как железные дороги взяли на себя перевозки на большие дистанции, тягловый транспорт стал доминировать во всех быстро растущих городах Европы и Северной Америки. Паровые двигатели на самом деле повысили уровень использования лошадей (Greene 2008). Грузы для железных дорог требовалось собрать и привезти на станцию с помощью движимых животными телег. Обойтись без них не удавалось и при доставке продуктов и сырья из пригородов. Городское изобилие предполагало большое количество частных экипажей, кэбов и омнибусов (впервые в Лондоне появились в 1829 году), а также телег с товарами (рис. 4.18).

Рисунок 4.18. Гравюра из Illustrated London News от 16 ноября 1972 года, точно отражающая плотность движения запряженных лошадьми экипажей (кэбы, омнибусы, тяжелые телеги) в быстро индустриализирующихся городах Европы конца XIX века

Конюшни для содержания лошадей, помещения для хранения запасов сена и соломы занимали значительную часть городского пространства (McShane and Tarr 2007). К концу правления королевы Виктории в Лондоне было 300 тысяч лошадей. Градостроители в Нью-Йорке думали над созданием пояса пригородных пастбищ, чтобы держать там лошадей между часами пик, когда транспорт наиболее востребован. Прямые и косвенные энергетические затраты на городской тягловый транспорт – зерно и сено, кормежка и уход за животными, изготовление подков, упряжи и телег, утилизация навоза – были одной из крупнейших статей энергетического баланса городов конца XIX века. Но доминирование лошадей закончилось очень резко. Электричество и двигатели внутреннего сгорания стали практичными как раз в тот момент, когда количество городских лошадей достигло максимума в 1890-х годах. Менее чем за поколение тягловые экипажи оказались почти целиком вытеснены с городских улиц электрическими трамваями, бензиновыми автомобилями и автобусами.

Любопытно, что только в это время европейские и американские механики придумали практичную версию наиболее эффективного экипажа, приводимого в движение человеком – современный велосипед. Поколениями велосипеды были неуклюжими, даже опасными конструкциями, не имевшими шансов на широкое распространение в качестве средства личного транспорта. Усовершенствование началось только в 1880-х годах: Джон Кемп Старли и Уильям Саттон изобрели велосипеды, у которых колеса были одинакового размера, имелось прямое рулевое управление и ромбовидная рама из металлических трубок (Herlihy 2004; Wilson 2004; Hadland and Lessing 2014). Этот дизайн сохранили практически все велосипеды XX века (рис. 4.19). Эволюция современного велосипеда в целом завершилась с изобретением надувных шин и заднеприводного тормоза в 1889 году.