Воздух, замечательно пригодный для дыхания

В конце концов ученые начали понимать, что существут разные виды «воздуха» с разными качествами. В начале 1770-х гг. газ, который мы сегодня называем кислородом, открыли независимо друг от друга англичанин Джозеф Пристли и швед Карл Вильгельм Шееле. Пристли обнаружил, что кислород поддерживает жизнь лучше обычного воздуха, но ни один из ученых не осознавал, что открыт новый химический элемент. Пристли называл его «бесфлогистонным», или «исключительно пригодным для дыхания», воздухом. Эксперименты показали, что кислород составляет около пятой части обычного воздуха. Однако раскрыть в полной мере его значение предстояло французу Антуану Лавуазье в 1770–1780-х гг.

ТЕОРИЯ ФЛОГИСТОНА

Когда что-то горит, совсем не очевидно, что пламя питается воздухом. Больше похоже, что в воздух что-то попадает. На этом строилась тщательно разработанная – но неверная – теория, доминировавшая в химии XVIII в. Согласно ей, при горении выделяется вещество под названием флогистон. Сложность заключалась в том, что если нагреть много металлов, они превратятся в то, что мы сегодня называем окисями металлов. А окиси будут весить больше, и следовательно, флогистон должен был бы весить меньше, чем ничего! Опыты Лавуазье с кислородом позволили отбросить эту теорию за ненадобностью.

Лавуазье назвал новый газ кислородом и показал, что горение – это главным образом реакция между кислородом и топливом. Он также стал первым, кто составил список химических элементов в современном смысле, туда он включил и недавно открытый кислород. В некоторых опытах ученый сопоставлял температуру реакции и объем кислорода, потребляемый горящими веществами и вдыхаемый животными. Он пришел к уверенному выводу, что «дыхание – это разновидность горения». Эксперименты и теории Лавуазье произвели революцию в химии. И в биологии тоже.

Более поздние достижения

Работа Лавуазье подняла больше вопросов, чем дала ответов. Где-то в теле происходит медленное «горение». Но где и почему? Лавуазье полагал, что в легких. Открытия XIX в. начали прояснять картину. Было доказано, что кислород поступает в легкие и затем по артериям распространяется по всему телу вместе с кровяным пигментом гемоглобином. Лишенная кислорода и насыщенная углекислым газом кровь возвращается в легкие, и этот газ выводится наружу. Гораздо позже удалось отследить, какие именно химические реакции, вплоть до уровня клеток, задействованы в этом процессе, и слово «дыхание» получило новое значение. Теперь оно относилось ко всем реакциям в клетке, в ходе которых расщепляются молекулы пищи и выделяется энергия. Обычно эти процессы текут с участием кислорода, но не всегда. Дрожжи, например, получают энергию благодаря анаэробному дыханию, то есть не нуждаются в воздухе.

Один из опытов Лавуазье, посвященный дыханию человека. Слева: Лавуазье разговаривает со своей женой Мари-Анной, которая делает записи. Рисунок сделан самой Мари-Анной. Подопытный выдыхает меньше кислорода, чем вдыхает; недостающий объем заменен углекислым газом. В этом эксперименте химик надеялся измерить количество жара, производимого подопытным в процессе дыхания.

Фотосинтез

Растения живут и цветут вокруг нас, но они не едят, не двигаются и вроде бы ничего особенного не делают. Как же они существуют? Голландский врач, живший в Англии, в 1779 г. приблизился к решению загадки.

В течение многих веков люди не знали, откуда растения берут материю для создания своих тканей, хотя самой популярной идеей было, что она берется из земли. Затем, в XVII в., Ян Баптист ван Гельмонт показал, что даже после того, как он пять лет выращивал дерево в горшке, вес почвы почти не изменился. Ван Гельмонт заключил, что растение создает все свои ткани из воды, – предположение отчасти верное. Только в конце XVIII в. пришло понимание, что растения в действительности получают большинство веществ из воздуха.

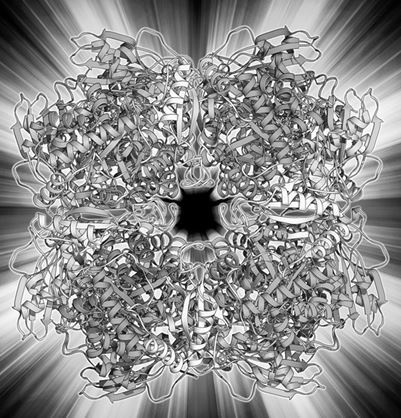

РЕАКЦИЯ ТЕМНОВОЙ ФАЗЫ

Реакция темновой фазы в фотосинтезе получила такое название, потому что для нее не нужен свет. Это серия химических преобразований, которые контролирует фермент РуБисКО (от рибулозо-1,5-бифосфаткарбоксилаза/оксигеназа). Во время этой фазы углекислый газ из воздуха соединяется с водородом и энергией, полученными от реакции светофой фазы, для производства сахаров и прочих углеводов.

Слуга-австриец Доминик помогает Яну Ингенхаузу (справа) собрать газ, который производят подопытные растения.

Свет, пролитый на проблему

Голландский врач Ян Ингенхауз (1730–1799) разбогател, делая прививки против оспы. Он путешествовал по всей Европе, побывал в разных странах и в поездках заинтересовался устойством растений. В 1779 г. Ингенхауз остановился в усадьбе Боувуд-хауз в Уилтшире, Англия, где работал его друг Джозеф Пристли. Тот пытался понять, что такое воздух, и уже показал в 1771 г., что – по его собственным словам – воздух, «испорченный» в сосуде горящей свечой, вновь становится чистым, если в этот же сосуд посадить растение. Говоря современным языком, Пристли обнаружил, что растения производят кислород, хотя франзцузский химик Антуан Лавуазье придумал название для этого газа лишь спустя несколько лет.

Ингенхауз исследовал феномен в ряде точных экспериментов, описания и результаты которых опубликовал в 1779 г. под заголовком «Опыты над растениями». Он показал, что растения производят кислород, когда находятся на солнечном свете, что это касается только их зеленой части растения и что в темноте дышат, как и животные, высвобождая углекислый газ. Позже ученый также сделал верное предположение о том, что растения забирают из воздуха углекислый газ для генерации тканей.

С4-РАСТЕНИЯ

Некоторые растения собирают углекислый газ для реакции темновой фазы особым образом. Они известны как C4-растения и встречаются в основном в сухом тропическом климате. Это, например, камфорное дерево. В отличие от большинства растений, они не собирают углекислый газ в течение дня. Чтобы забрать его из воздуха, пришлось бы открыть поры на листьях, но тогда через открытые поры испарилась бы вода. Поэтому такие растения пополняют запасы углекислого газа ночью. Это вполне подходящие условия для реакции темновой фазы.

Последующие достижения

Так началось изучение процесса, который теперь называют фотосинтезом. Однако само это слово, означающее «соединение светом», придумали в 1893 г. Но куда больше усилий потребовалось, чтобы разобраться, что же происходит в действительности. Было установлено, что растение при фотосинтезе производит сахара́ из воды и углекислого газа, и кислород выделяется как побочный продукт. Растения используют сахара́ в качестве источника энергии и для производства других веществ. Позже, в XIX в., опыты показали, что фотосинтез происходит внутри хлоропластов – крошечных образований в клетках растений, содержащих зеленый пигмент хлорофилл. Тип света тоже важен. Растение улавливает свет с помощью хлорофилла, но использует только красный и голубой спектры света и отражает зеленый. Поэтому растения имеют зеленый цвет. (Если бы растения могли использовать энергию солнечного света полностью, они были бы черными.)