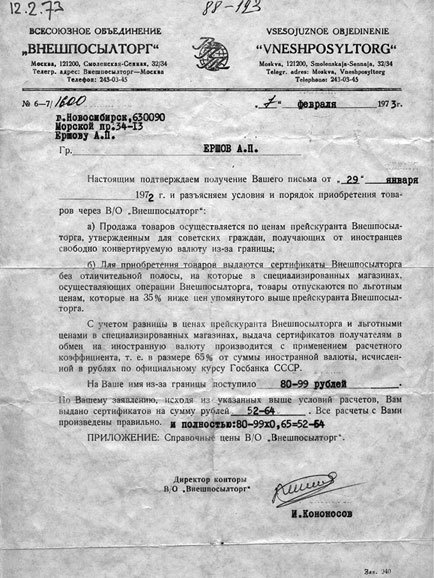

Письмо академику А. П. Ершову с объяснением правил покупки товаров в «Березке». 1973. Электронный архив академика А. П. Ершова. http://ershov-arc.iis.nsk.su (Папка 88. Л. 193)

Эта мера — вычитание 35 % — после 1969 года касалась выдачи любых приходивших на имя советских граждан валютных переводов. Объяснялась она следующим хитроумным образом. В обмен на полученную валюту капстран человек мог получить бесполосные сертификаты. При покупке на них товаров в магазинах «Внешпосылторга» цены, как уже говорилось в первой главе, были номинально на 35 % ниже розничных. В связи с этим и сертификатов гражданину решено было выдавать на 35 % меньше положенного. Например, математику А. Ершову в 1972 году пришел гонорар за перевод его книги на английский язык. «Внешпосылторг» известил его специальным письмом о том, что на его имя поступила сумма в 100 долларов. Она была пересчитана по официальному курсу в рубли (80 копеек за один доллар) и составила 80 рублей. Сертификатов же Ершову было выдано лишь на 52 рубля

[309].

Зато, несмотря на все вычеты, отсутствие контролирующей организации позволяло получать гонорары и за публикацию за рубежом не вполне одобряемых властью произведений. Так, актер С. Юрский вспоминает, как в 1968 году ему подарила сертификаты вдова М. Булгакова, получившая их за переводы «Мастера и Маргариты» (в СССР роман вышел не отдельной книгой, а лишь в литературном журнале и с цензурными изъятиями)

[310]. Главный редактор журнала «Вопросы литературы» Л. Лазарев вспоминал в своих мемуарах, что получала заменители валюты и вдова еще более неприемлемого для советской власти автора — О. Мандельштама

[311].

Положение тех, кто напрямую передавал за рубеж свои статьи и книги из-за невозможности по идеологическим соображениям напечатать их в СССР, было в это время, как ни странно, довольно выигрышным. Такие авторы могли заключать договор с издательством, и то сразу же переводило им гонорар, который выплачивался в виде заменителей валюты. Складывалась ситуация, когда за публикацию на Западе антисоветских произведений «неблагонадежные» граждане получали в СССР сертификаты, дающие им право привилегированного потребления. Я уже приводила выше пример диссидента А. Амальрика, который получил в 1969-м сертификаты за опубликованное им в Амстердаме эссе «Просуществует ли СССР до 1984 года?»

[312].

Писатель В. Войнович в своей автобиографии вспоминает: «Пока я оставался советским запрещенным писателем, невозможность заработать деньги на жизнь меня очень угнетала, но теперь, когда меня объявили практически вне закона (конец 1960-х годов. — А. И.) и риск быть посаженным в тюрьму или психушку стал вполне осязаемым, мое материальное положение как раз просто радикально улучшилось. Поскольку я открыто передавал свои рукописи за границу, то поначалу и открыто получал заграничные переводы. Через советский Внешторгбанк [я получал] сертификаты, самые лучшие — бесполосные, из капиталистических стран»

[313].

Удивительнее всего, что полученные за публикации за рубежом сертификаты использовались даже для оказания помощи осужденным по антисоветским статьям. Академик А. Сахаров вспоминал: «За время нашего пребывания на юге я написал статью по заказу американского журнала “Сатердей ревью” под названием “Мир через полвека”. Труда на эту статью ушло очень много, гонорар в 500 долларов никак нельзя считать слишком большим. Тогда можно было получать деньги из-за рубежа в виде сертификатов “Березки”. Эти первые мои валютные поступления были очень кстати. На эти деньги мы покупали в продуктовой “Березке” мясные консервы и другие продукты для посылок в лагеря, для свиданий и передач — целыми ящиками!»

[314] На полученную Сахаровым в 1974 году французскую литературную премию Чино дель Дука его жена Е. Боннэр организовала фонд помощи детям политзаключенных: она договорилась с французским банком, в котором хранились премиальные деньги, чтобы с этого счета на имя жен политзаключенных, имевших детей, по переданному ею списку делались валютные переводы

[315].

Как и в случае с выездом на гастроли не вполне лояльных советских артистов, по вопросу получения валютных переводов существовал конфликт между Министерством финансов и КГБ. Минфин ратовал за то, чтобы любой перевод мог быть обменен на сертификаты, потому что привлекательность «Березок» для советских граждан увеличивала поток переводов из-за границы, а значит, и валютную прибыль государства. КГБ же стремился пресечь зарубежные контакты советских граждан и финансирование диссидентов. Например, А. Солженицын в 1972 году говорил американским корреспондентам, что власти пытаются не позволить ему получить в СССР денежную часть Нобелевской премии: «Получение этих денег сделали мне унизительным, трудным и неопределенным. Министерство внешней торговли объявило мне, что на каждую приходящую сумму потребуется специальное решение коллегии: выплачивать ли мне ее вообще, в каком виде, сколько процентов»

[316]. Бывали случаи, когда КГБ напрямую вмешивался в валютную политику. А. Сахаров в 1974 году писал в открытом письме, что, когда жене арестованного писателя В. Марамзина пришел валютный гонорар, «Внешпосылторг» отказался ей его выдать, объяснив, что поступило указание от КГБ конфисковать деньги в пользу государства. Это противоречило законодательству: не только жена не имела отношения к уголовному делу, но и статья, по которой обвинялся (и еще не был осужден) Марамзин, не предусматривала конфискации имущества

[317]. При проведении обысков в домах диссидентов у них также часто изымались найденные сертификаты «Внешпосылторга», притом что они были получены законным путем

[318].