Отъезд Оли в город наметили на двадцать девятое августа.

– Ладно, – решила Оля. – Заодно в Москве можно поискать писателя, который правильно напишет книжку «Шестнадцать котят и одна девочка». И посоветоваться с настоящими учеными, как создать общий детский язык для детей всего мира. Приедем снова в конце мая. Всего-то девять месяцев потерпеть. Ведь папа – царь деревни. А царь должен хорошо зарабатывать, чтобы о своем народе заботиться.

– Через девять месяцев с доставкой на дом, о как! – рассмеялась баба Валя Пиратская.

Они с Пиратом и Тимофеем пришли проводить Олю и махали – кто руками, а кто хвостом, – пока машина с Олей, мамой, бабушкой и банками варенья и огурцов разворачивалась и брала курс в сторону федеральной магистрали.

Продолжение следует.

Ложь во спасение

Дурные наклонности

Запросто, легко умещаясь, я сижу на широком подоконнике. На кухне взрослые говорят про жизнь, рассказывают анекдоты, понижая голоса, «это не при ребенке», упоминают Галича и Солженицына. Хочется закричать, что я все слышу и прекрасно знаю эти фамилии. То-то они все там на кухне удивятся!

Я смотрю с одиннадцатого этажа на Садовое кольцо. Там машинки – «Волга»-такси с оранжевыми крышами, желто-синие милицейские «москвичата», «запорожцы», похожие на божьих коровок, и милые, грустно улыбающиеся троллейбусы, дальние родственники слонов и бегемотов. Посреди Садового кольца еще толпятся старые дома, кафе «Радуга», мастерские ремонта обуви, лавчонки, норки, «мебелирашки», как говорит мама.

Машинки бегут по Садовому. Как я их люблю! Когда я вырасту, у меня непременно будут свои машинки, и я буду с ними дружить, лечить их и умывать, и мы вместе будем ездить туда, где весело и интересно.

Машинки – вот это да, это я понимаю…

Но все говорят: «Ты же девочка!» И дарят мне больших пластмассовых кукол. Их полагается пеленать. Пеленать у меня не получается, и девчонки в детском саду смеются надо мной. Еще я лохматая, рыжие волосы не хотят сидеть в косичках, как туго их ни заплетай. К тому же я медленнее всех ем, последняя остаюсь за столом, воспитательницы злятся и грозятся кормить меня кривой ложкой. Страшно…

Но сейчас ничего, терпимо. Я дома. На своем подоконнике. Все ничего, жить можно.

Я решаю потренироваться пеленать, беру жесткую крупную куклу, раскладываю на подоконнике тряпочки и начинаю. Так, сначала с ручками. Это сюда, это сюда… Не получается. Что-то откуда-то торчит, какие-то неровности, лишние куски ткани.

На кухне смеются взрослые, мамин смех, какой-то круглый и крепкий, как яблоки.

Теперь попробую запеленать без ручек. Вдруг так лучше получится? Так, это сюда… Это сюда… Заворачиваем. Какая жесткая, твердая и холодная кукла… Не получается. Начинаю злиться, но пробую еще и еще.

На кухне ужинают и смеются.

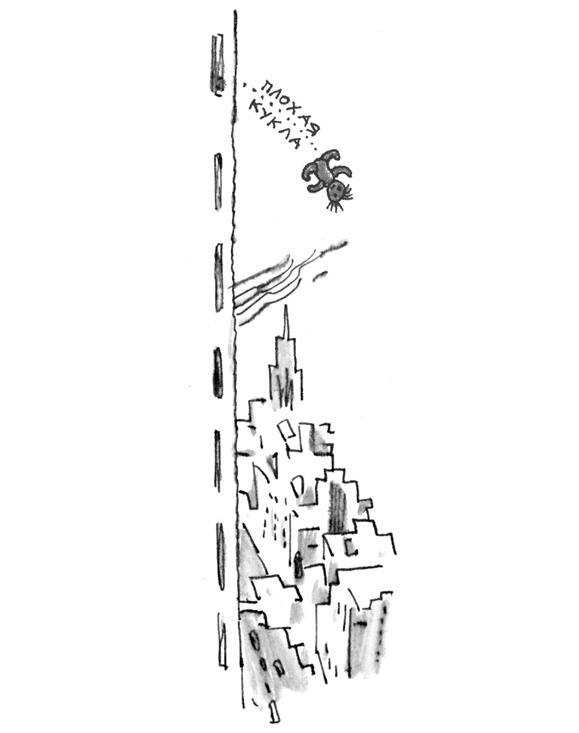

Не получается пеленать! Раздражение и досада душат меня. Смотрю на лупоглазое твердое чучело, хватаю за розовую ногу и с наслаждением бью пустой белокурой головой о батарею. Еще и еще. Откручиваю руки и ноги. Пытаюсь выковырять распахнутые голубые глаза. Пинаю в угол комнаты, где красуется псише, огромное, от пола до потолка, старое зеркало в резной раме…

И, желая удивить и позлить взрослых, злобно ору:

– Солженицын! Солженицын! Солженицын! Галич! Галич! Академик Сахаров!

Дурные наклонности, ничего не попишешь. Трудное детство.

Прошли годы. Стемнело, дождик пошел.

Снесли кафе «Радуга». Расширили Садовое.

Сын вырос и заранее предупредил, что не даст мне внуков, а то ведь я пеленать не умею и быстро злюсь, мало ли что…

И кукол я больше не потрошу.

Людей – интереснее…

А машинкам все равно тесно на Садовом, и они жалобно, протяжно гудят, часами толпясь в знаменитых московских пробках…

Мужское воспитание

Однажды, когда я была в первом классе, моя мама уехала на две недели в командировку в Германию и Чехию. Тогда эти страны вот как назывались: ГДР и Чехословакия.

Со мной остался мой старший брат. А брат мой здорово старше меня, на целых пятнадцать лет, и когда я была первоклассницей, он уже вовсю учился в университете. Студенты обычно любят после занятий веселиться, пить пиво с друзьями, говорить про интересное. А тут надо забирать из школы и кормить какую-то сестру, делать с ней уроки, писать палочки и крючочки.

Одно сплошное занудство.

У моего брата был друг Коля. И вот чтобы я им не надоедала, не мешала и не путалась под ногами, они меня пугали. Они грозились отдать меня в Суворовское училище. Вернее, они даже не грозились, а просто спокойно так говорили между собой:

– Да, мундир ей очень пойдет.

– Ну что, когда отвезем?

– Пожалуй, в среду с утра.

– Да… А что, хорошо…

– Там дисциплина…

Тогда я еще не знала, что в Суворовское училище девчонок не берут, и страшно боялась, что они меня и правда отправят туда. И сидела тихо как мышь, просто пикнуть лишний раз боялась.

Другая шутка была про близкую свадьбу.

Этот Коля сказал, что, когда я чуть-чуть подрасту, он тут же на мне женится и целыми днями будет заниматься со мной математикой и кормить одним сплошным молочным супом.

Ничего себе будущее!

А они опять же спокойно так обсуждали:

– Ну что, Алла Васильевна возвращается, и я сразу сватаюсь, да? Ты-то за меня тоже словечко замолвишь, правда?

– Конечно, о чем разговор, я думаю, она возражать не будет. Ты парень толковый, серьезный, из хорошей семьи.

– Да… Девчонка хоть молочный суп есть приучится, математику полюбит…

Больше всего я боялась, что Коля, который то и дело забирал меня с продленки вместо брата, скажет моим одноклассникам, что собирается на мне жениться, и меня задразнят.

Но про Суворовское училище они говорили чаще, готовили меня к отправке на военную службу и даже научили старинной солдатской песне со странными, бессмысленными словами:

Тело вскрыли и зашили!

Кровь из тела утекла!

Белой крови в тело влили!

Эх, такие, брат, дела…

И дальше тоже какая-то кровожадная белиберда, куплетов пятнадцать или двадцать пять. Ужас настоящий… Эту песню полагалось даже не петь, а кричать, как Винни-Пух свои кричалки, как можно более низким, хриплым, «солдатским» голосом.