ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КРЕЙСЕР — коммерческий пароход, который в случае войны поступал в помощь военному флоту. Морское министерство заблаговременно заключало соглашение с рядом обществ торгового мореплавания, выплачивая им ежегодную субсидию. Вместе с тем, к этим судам предъявлялись и жесткие требования (например, разделение корпуса на необходимое число водонепроницаемых отсеков, обеспечение достаточной скорости и радиуса действий). Подчас эти соглашения военно-морских и гражданских властей осуществлялись еще на стадии строительства пароходов. Тогда военное ведомство предусматривало для будущих судов специальные помещения для боевых запасов, укрепление палуб для возможной установки артиллерии.

В частности, во Франции в конце XIX и начале XX в. подобные торговые суда, после того, как на их палубах испытывались временно установленные артиллерийские орудия, зачислялись в списки военных крейсеров. Затем вооружение снималось и хранилось в магазинах пароходных обществ, однако находилось под контролем Морского министерства.

Подобные хранилища существовали во всех больших торговых портах Франции. А боевые припасы хранились, естественно, в ближайших военных портах.

В Италии правительство выдавало субсидии судовладельцам для постройки быстроходных пароходов с возможной установкой орудий.

В Англии большая часть вспомогательных крейсеров находилась под командой офицеров запаса, а вооружение сохранялось в военных портах метрополий и колоний.

В России в качестве таких крейсеров можно было использовать лишь немногие торговые суда, что и было подтверждено неудачами Русско-японской войны 1904–1905 гг. Однако именно это обстоятельство и подтолкнуло Российскую империю к рекордно быстрому строительству Русского добровольного флота в 10-х гг. XX в.

ВЫБОРГ — русская крепость и морской порт, расположенный на полуострове между глубоко врезавшейся в материк Выборгской бухтой и озером с протяжным названием Суомен-веден-селка, в котором оканчивается популярный в свое время Саймский канал. Помимо удачно расположенного Выборга, к югу от него (в 10 км) находится глубокий (15–20 м) и хорошо укрытый от ветров Транзундский рейд.

Этот порт существует уже почти девять столетий. Основан он в 1118 г., предположительно датчанами, а с XIII по XVII вв. стал главным городом шведской Карелии. Каким же образом шведы завладели этим городом? В 1150 г. во время жестокой междоусобной войны в Дании король Свенд III разбил в окрестностях Выборга Конута Магнуссона — шведского претендента на датский престол.

А уже с 1157 г. начинаются почти непрерывные войны между русскими и шведами за обладание Карелией. Однако не следует забывать, что до 1157 г. часть Карелии принадлежала новгородцам. Жители вольного города Новгорода не собирались уступать кому-либо свои земли. А потому новгородцы еще много раз вторгались на захваченные шведской короной территории (в 1131, 1188 и 1227). Поэтому шведы приняли меры по обороне приграничных областей. На острове Линносаари шведский наместник Торкель Кнутсон заложил замок. Именно отсюда он намерен был продолжать покорение прилегающей Карелии.

В 1318 г. неудачные осады этой морской крепости все-таки завершились. Крепость пала. Однако новгородцы удерживали эту цитадель недолго и через четыре года вновь были вынуждены штурмовать Выборг.

Кроме того, в истоках Невы русский князь Юрий заложил крепость Ореховую. Позже она получила название Орешек, а затем Шлиссельбург. После этого события предусмотрительные шведы решили заключить мир и уступили Выборг. Последняя осада этой крепости новгородцами продолжалась около месяца (в 1322). При Иване Калите столкновения на этих землях продолжались. Мятежи карелов. Нападения новгородцев.

И наконец, в середине XIV в. ворвавшиеся в Выборг новгородцы предали его огню (это произошло в 1351 г.). Горели предместья Выборга и при Василии I. Новгородцы подожгли их в отместку за нападение шведов на берега Невы и Ямбурга.

В XVII в. нападения русских на Выборг продолжались. Поэтому в последней четверти столетия город был обнесен каменной стеной с башнями (в 1477). Удивительная закономерность — с ростом стен возросло и желание их преодолеть. В конце XV в. при Иоанне III огромное по тем временам войско (около 60 тысяч воинов) под началом Василия Шуйского в течение ста дней осаждало Выборг. Однако безуспешно. Когда же русские появились на городской стене, комендант крепости Кнут Поссе приказал взорвать пороховую башню. Осаждавшие вынуждены были отступить, потеряв около четверти своего состава. Этот штурм морской крепости вошел в историю под названием «Выборгского треска».

Попытки взять Выборг продолжались и в XVI в., например, под началом Шереметева (в 1555–1556). Неудачи постигли русских и во время трех походов Ивана IV Грозного (в 1572, 1576, 1577 гг.), а между тем морская крепость за эти годы еще более укрепилась.

И, наконец, уже во времена Петра Великого после того, как стремительный русский царь в 1703 г. заложил новую столицу, он принял решение (по его же словам) «соорудить крепкую подушку Петербурга».

Но первая осада, предпринятая Петром в 1706 г., не увенчалась успехом. Тем более, что у русского флота нет судов для блокады крепости и орудийного обстрела замка, расположенного на острове. Лишь покончив с армией шведского короля Карла XII под Полтавой, Петр начал готовить свои войска ко второй осаде Выборга. Примечательно, что часть войск Петр направил из Кронштадта к морской крепости по льду. Это был нелегкий двухдневный марш. Возглавлял его адмирал граф Апраксин. Под его началом находился восьмитысячный осадный корпус при десяти 12-фунтовых пушках и трех мортирах.

В 1710 г. крепость Выборг при содействии русского флота была взята, а Матвей Апраксин произведен в генерал-адмиралы и награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Генералы награждены имениями. Офицеры — золотыми, а низшие чины — серебряными медалями и полугодовыми окладами.

ВЫМПЕЛ — узкий длинный флаг, имеющий какой-либо отличительный знак мореходной компании, которой принадлежало судно. Он поднимался на грот-мачте военного корабля, если на нем не было брейд-вымпела. Вымпел спускался только по окончании кампании.

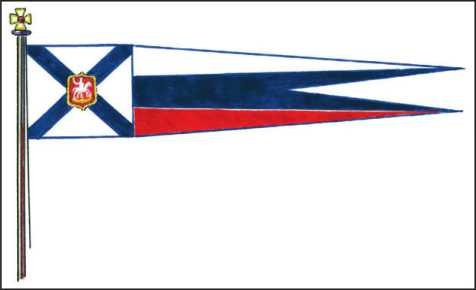

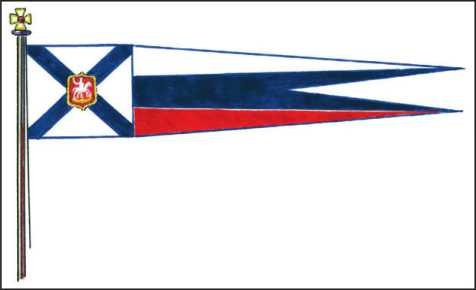

Брейд-вымпел Гвардейского экипажа.

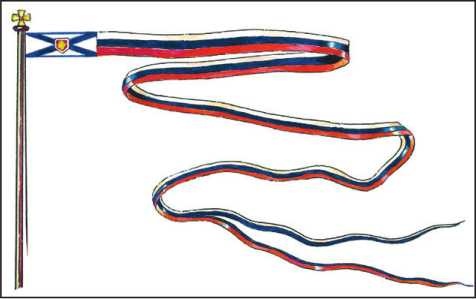

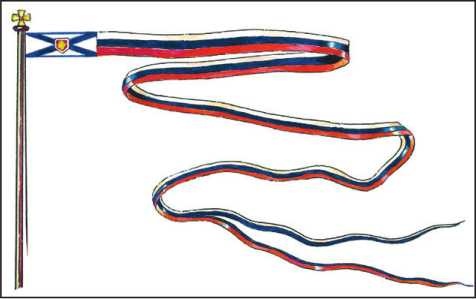

Вымпел Гвардейского экипажа.

Небезынтересно, что на создание вымпела первого русского военного корабля «Орел» было затребовано «42 аршина киндяку на долгое узкое знамя».

Первый достоверный рисунок русского военного корабля датирован 1700 г. На нем художник Христиан Отто изобразил корабль «Крепость», украшенный вымпелом. Во времена правления Петра I в российском флоте существовало четыре капитанских вымпела: белый, синий, красный — по цветам эскадр и вымпел «трех колеров».