У организма тоже есть основа, и называется она осевыми зачатками органов. Развиваются эти зачатки из зародышевых листков.

Почему «зачатки» – понятно и без объяснений. Потому что из них будут развиваться системы органов. А вот слово «осевые» может поставить несведущего человека в тупик. Но все просто – зачатки расположены по недавно появившейся оси тела, и потому они так и называются.

Разные ткани и системы органов развиваются из разных зародышевых листков…

Пожалуй, здесь надо прервать хронику четвертой недели эмбрионального развития для того, чтобы сказать немного о тканях.

«Тканями» называются группы клеток, имеющих схожее строение и выполняющих схожие функции.

В организме человека и всех животных есть четыре вида тканей – эпителиальная, соединительная, мышечная и нервная.

Эпителиальная, или покровная ткань покрывает организм снаружи, образуя верхний слой кожи, выстилает поверхность внутренних органов и полости организма, а также входит в состав желез внутренней и внешней секреции. По функциям эпителиальная ткань или просто эпителий подразделяется на два вида – покровный и железистый. Клетки покровной эпителиальной ткани плотно соединены друг с другом, межклеточного вещества между ними практически нет. Они могут лежать в один или в несколько слоев. Железистый эпителий образует различные железы. Вещества, вырабатываемые клетками железистого эпителия, участвуют в различных процессах жизнедеятельности организма.

Соединительная ткань во всех органах играет вспомогательную роль, образуя опорный каркас и наружные покровы. Имейте в виду, что соединительная ткань отличается большим разнообразием клеток. К ней относятся кровь и кроветворная ткань, лимфатическая ткань, жировая ткань, костная ткань, хрящевая ткань и волокнистая соединительная ткань.

Мышечная ткань может различаться по строению, но все разновидности ее клеток обладают одной особенностью – способностью к выраженным сокращениям. Сокращения эти происходят под воздействием раздражения, передаваемого нервной системой. Работа сердца, дыхание, передвижение пищи по желудочно-кишечному тракту, речь, перемещения организма в пространстве осуществляются благодаря мышечным клеткам.

Мышечная ткань разделяется на гладкую и поперечно-полосатую. Гладкая мышечная ткань состоит из одноядерных клеток веретенообразной формы длиной до пятисот микрометов. В световом микроскопе цитоплазма этих клеток выглядит однородно, без поперечной исчерченности, присущей поперечно-полосатой мышечной ткани. Деятельность гладкой мышечной ткани является непроизвольной, то есть не управляется по нашей воле. Гладкая мышечная ткань входит в состав стенок пищеварительного тракта, кровеносных и лимфатических сосудов, мочевыводящих и дыхательных путей.

Поперечно-полосатая мышечная ткань делится на скелетную и сердечную. Клетки поперечно-полосатой скелетной мышечной ткани имеют большую длину, которая выражается в сантиметрах. Эти клетки многоядерные (ядер в них может быть более сотни). В световом микроскопе их цитоплазма выглядит как череда темных и светлых полосок, что обусловлено чередованием участков с различными оптическими свойствами. Деятельностью клеток скелетной мышечной ткани мы можем управлять по нашей воле, а вот с относительно короткими клетками поперечно-полосатой сердечной мышечной ткани такой номер не пройдет, они сокращаются и расслабляются «самовольно».

Нервная ткань образована клетками, способными воспринимать раздражение и передавать регулирующие (возбуждающие или тормозящие) импульсы к другим клеткам. Нервная ткань входит в состав головного и спинного мозга, а также в состав нервов. Клетки нервной ткани, называемые нейронами, имеют звездчатую форму и состоят из тела с отростками.

Ткани образуют органы – части организма, выполняющие определенные функции. Соединительная, нервная и эпителиальная ткани присутствуют в любом органе. Соединительная ткань образует «каркас» органа, нервная ткань обеспечивает управление органом, а эпителиальная ткань образует кровеносные сосуды, питающие орган. Мышечной же ткани в органе может не быть совсем. Одна из тканей органа играет главную, доминирующую роль. Так, например, в любой железе доминирует эпителиальная ткань, а в любой мышце – мышечная.

А вот теперь можно говорить о том, что из какого зародышевого листка произрастает.

Из наружного – нервная ткань и поверхностный слой кожи с кожными железами (сальными и потовыми), волосами, ногтями и зубной эмалью. Кстати, из нервной ткани впоследствии развиваются не только нервная система, но и органы чувств.

Из внутреннего – эпителиальная ткань, которая впоследствии образует внутренние оболочки полых органов, сообщающихся со внешней средой, а также легкие, печень, поджелудочная железа и все прочие железы за исключением кожных и половых.

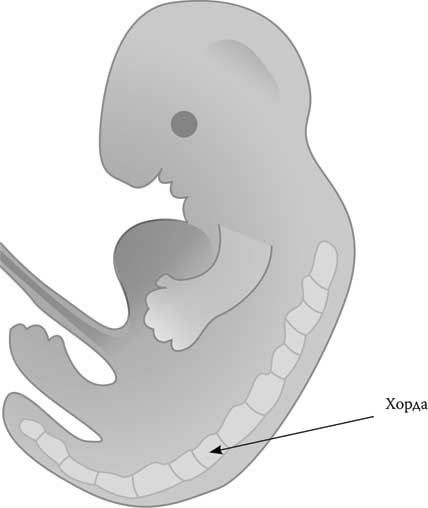

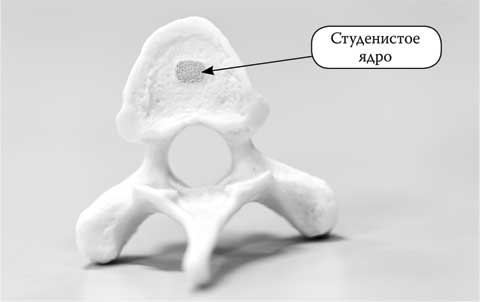

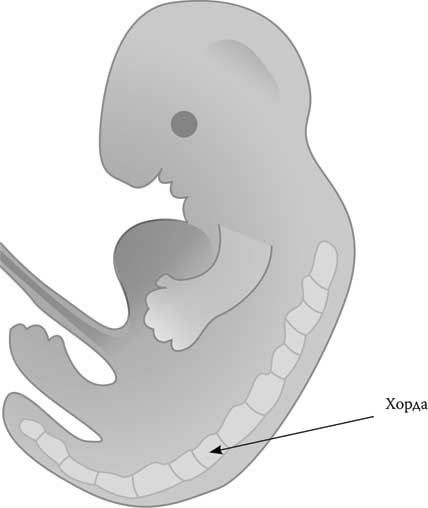

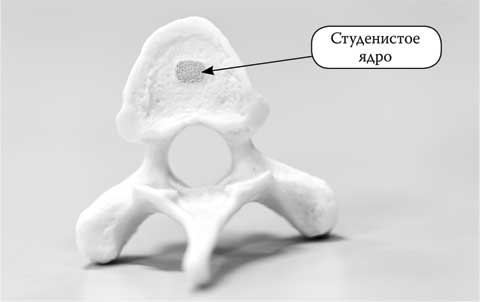

Из среднего – все виды соединительной ткани, все типы мышечной ткани, внутренний слой кожи, сосудистая, выделительная и половая системы, а также хорда – длинный эластичный продольный тяж, расположенный вдоль оси тела. Все животные, у которых во время внутриутробного развития есть хорда, относятся к классификационному типу хордовых. Но если у низших хордовых хорда сохраняется на протяжении всей жизни, то у высших, к которым относимся мы с вами, она довольно скоро замещается позвоночником. Однако хорда исчезает не совсем, «память» о ней остается в межпозвоночных дисках, где гелеобразные остатки хорды образуют так называемое «студенистое ядро», центральную часть диска.

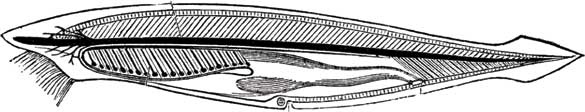

Постоянная хорда у «низшего» ланцетника

Хорда у человеческого эмбриона

Остаток хорды у человека – студенистое ядро межпозвоночного диска

Долгое время хорду у человеческого эмбриона рассматривали как знак связи человека с его далекими предками, этакий «привет из прошлого», очередное доказательство нашего эволюционного родства с низшими хордовыми, но сейчас принято считать хорду эмбриональным индуктором. Так называются органы эмбриона, клетки которых действуют как организаторы на другие клетки, то есть побуждают их развиваться определенным образом. В отсутствии организатора что-то может пойти не так и эмбрион будет лишен части органов, а то и целых систем органов. Клетки-индукторы – очень сильные руководители. Опытным путем доказано, что для развития в правильном направлении группе клеток порой бывает достаточно одной-единственной «руководящей» клетки.

Известно, что клетки общаются между собой на языке молекул, то есть при помощи химических веществ, но, как именно происходит взаимодействие между клеткой руководителем и подчиненными клетками, пока еще остается тайной. Да и вообще человеческий организм устроен настолько сложно, что разгадка одной его тайны влечет за собой появление дюжины новых тайн. А внутриутробное развитие представляет собой самую таинственную область знаний о нашем организме. Такие вот дела.