Эмерджентность – очень простая идея: нечто больше, чем сумма его компонентов. Молекула – это не просто несколько атомов, это еще и их особая конфигурация. Предложение – это не просто набор слов, это смысл, который вырастает (англ. emerge) из их взаимоотношений. Мелодия – это не просто столько-то нот до и столько-то нот ре. Это то, как они соотносятся во времени. Короче говоря, у системы есть свойства, которых нет у ее компонентов. Это и есть эмерджентность.

Но в случае вечно движущейся живой природы эмерджентность – не просто удобный термин. Это долгосрочная стратегия выживания, способ вечно создавать новое там, где возможности кажутся исчерпанными. Именно это искусство создания новых уровней, как мы увидим в следующей части книги, в совершенстве постигли эукариоты.

Во всяком случае, извлекая из глубин своего многоуровневого мозга это многоуровневое предложение, я с теплом думаю о древних эукариотических предках и их ненасытной погоне за сложностью.

Часть II

Откуда взялись мы

5. Сложение движения

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.

Другой смолчал и стал пред ним ходить.

Александр Пушкин

Слово животное происходит от старославянского живот, то есть «жизнь». Живот, как предполагается, восходит к праиндоевропейскому гвивоте, от которого происходит и греческая биота, и латинская вита. «Животное» по-английски – animal, имеет истоки в латинском слове anima, в основе которого и тут лежит праиндоевропейский корень ане-: «дыхание». Другое слово, которым иногда обозначают животных, зверь, восходит к греческому тэр, ну а тот, естественно, тоже к праиндоевропейскому предку, гвер – «дикий», от которого также ведет родословную, например, английское слово feral – «одичавший».

В этой книге я уделяю много внимания этимологии, потому что этимология – это эволюционная история слов, а значит, ключ к пониманию человеческих идей. Что такое животное с точки зрения пращуров? По крайней мере праиндоевропейцы, культурные предки множества народов от Европы до Индии, решили, что животное – это нечто живое, дышащее и дикое.

Глупо, конечно, спорить с пращурами, но по современным представлениям эти их определения животных никуда не годятся. В чем проблема «живого, дышащего и дикого»? В том, что при ближайшем рассмотрении эти качества никак не отличают животных от не-животных.

Что считать живым, а что не считать – это, конечно, даже сегодня вопрос скорее лингвистический, чем биологический. Но если следовать подходу NASA и считать жизнью любую «химическую систему, способную к эволюции», то в эту систему одинаково вписываются и человек, и другие животные, и растения, и микроорганизмы. Да и вообще, с сегодняшними знаниями, например, о сходствах растительной и животной клетки, сложно оправдать такое определение жизни, при котором утка считается живой, а камыш – неживым. Дышать, как мы выяснили в прошлой главе, после «кислородного холокоста» тоже умеют почти все, а уж что касается дикости, то, например, к соснам это слово подходит гораздо лучше, чем к кошкам.

И все-таки животные однозначно выделяются из окружающего мира. В большинстве случаев человек может безошибочно отличить животное от не-животного, даже если он никогда его раньше не видел и даже если оно ни на что не похоже. Осознанно или неосознанно, мы используем для этого один центральный признак, по совершенно неясным для меня причинам не вошедший ни в один из известных мне синонимов «животного».

Животные двигаются.

До написания этой книги я никогда не задумывался, что слово анимация, например, имеет именно «дыхательный» корень: анимировать – значит вдохнуть во что-то жизнь. Я был убежден, что анимировать, значит приводить в движение. Анимационный фильм – это фильм из двигающихся картинок. Аниматронная кукла – это двигающийся динозавр на шарнирах. Аниматор на турецком курорте – это дядька, который заставляет людей плясать. В основе всех этих семантических конструкций – древняя ассоциация между жизнью, дыханием и движением. И все-таки любопытно, что при наличии исключительно «двигательных» корней (например, греческого кине-, как в слове «кинематограф» – «запись движения») ему редко выделяется центральное место в культурном и мифологическом описании животного.

Если задуматься, то к движению сводится почти любое наше взаимодействие с окружающим миром. В данный момент внутри моего организма происходит масса разнообразных и сложных событий, но единственное их следствие для окружающего мира – это движение моих пальцев по клавиатуре и движение кофе из кружки в рот. Любая работа – это физическое перемещение вещей, будь то перемещение коробок, перемещение руля с педалями или перемещение воздуха голосовыми связками. Поведение – это просто паттерн движения. К нам это относится точно так же, как и к остальным животным. Чтобы как-то повлиять на мир, нужно что-то сдвинуть.

Движение – не просто отличительный признак животных. Это их главный талант, принципиальная эволюционная стратегия и, пожалуй, самый существенный вклад в живую природу. Дышать умеют все. Но двигаться так, как мы, не умеет никто.

Карл Линней, основатель сильно устаревшей, но до сих пор пронизывающей всю биологию классификации видов, считал животных царством. Так мы и будем о них думать. Линнеевские Animalia – это царство движения.

Двоецарствие

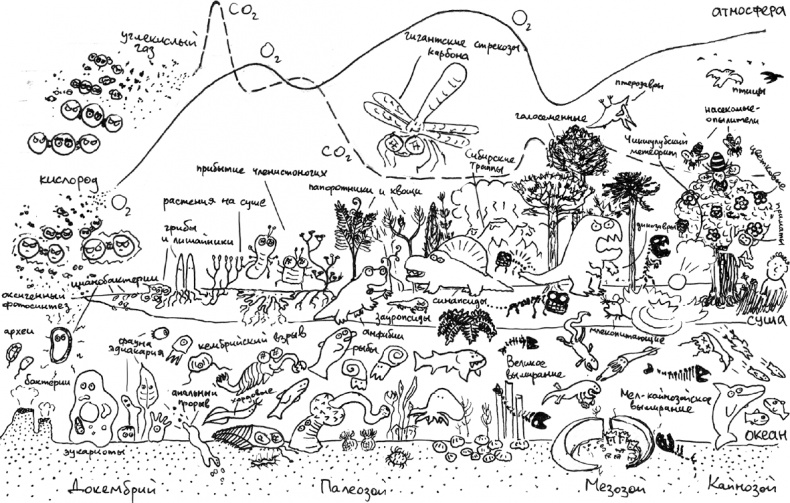

Другое «царство» Линнея, Vegetabilia, мы сегодня понимаем несколько иначе, чем он. К царству растений он относил, грубо говоря, все, что растет, но не двигается, включая, например, грибы. (Третьим царством были минералы.) Под словом «растения» в сегодняшней науке обычно подразумевается более узкая группа живых существ. Они ведут свою родословную от ранних эукариот, которые к тому моменту уже раздробились на множество разнообразных групп одноклеточных. Все эти организмы были снабжены митохондриями, без которых могучая эукариотическая клетка превращается в хилый пузырь. Но однажды одна из этих клеток, будущая прародительница растений, решила повторить успех с митохондриями и проглотила в дополнение к ним хлоропласт, фотосинтетическую бактерию, переведенную на постоянное место жительства внутри эукариота. Полученный тройной симбиоз между хлоропластом, митохондрией и клеткой-хозяином заложил основу для нового царства поистине совершенных созданий: растений.

Впрочем, сегодня растения – не единственные эукариоты, способные к фотосинтезу. Многие другие группы эукариот обзавелись фотосинтетическими органеллами позднее, когда растения уже существовали. Их объединяют под не очень четко определенным термином «водоросли». Водоросли – это на самом деле огромное количество разнообразных живых существ, живущих в воде и промышляющих фотосинтезом. Часть из них относится к растениям – это красные и зеленые водоросли, ближайшие родственники растений суши. Но многие другие далеки от растений в системе природы и формально растениями не считаются, хоть и изучаются по традиции ботаниками на кафедрах ботаники. Среди них бывают вполне заметные организмы: например, бурые водоросли, из которых читателю наверняка знакома ламинария, она же морская капуста. Это, пожалуй, лучший пример многоклеточного существа, которое не является ни растением, ни грибом, ни животным1–3.