Битов создавал тексты и рождал мысли, порой вызывая раздражение блестящим и непростым русским языком, психологичной точностью письма и глубиной, до которой не каждому донырнуть.

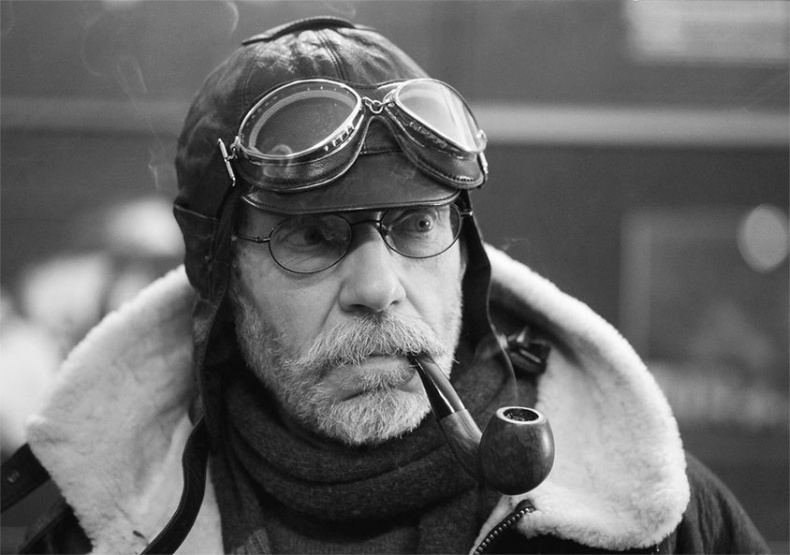

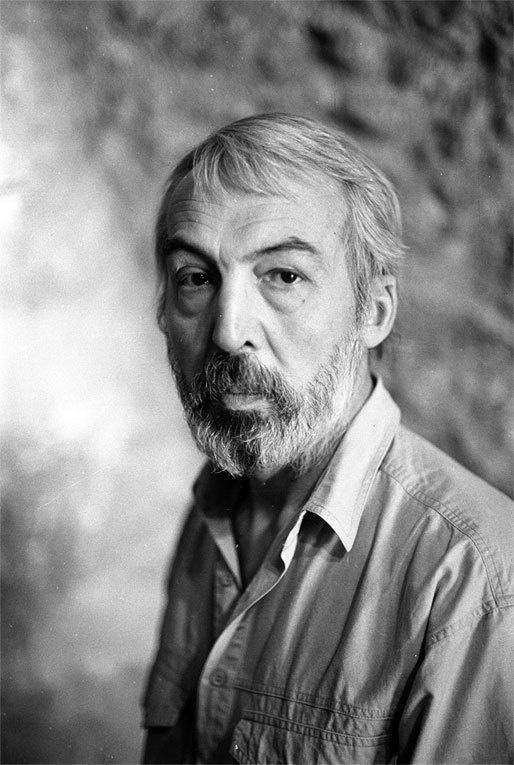

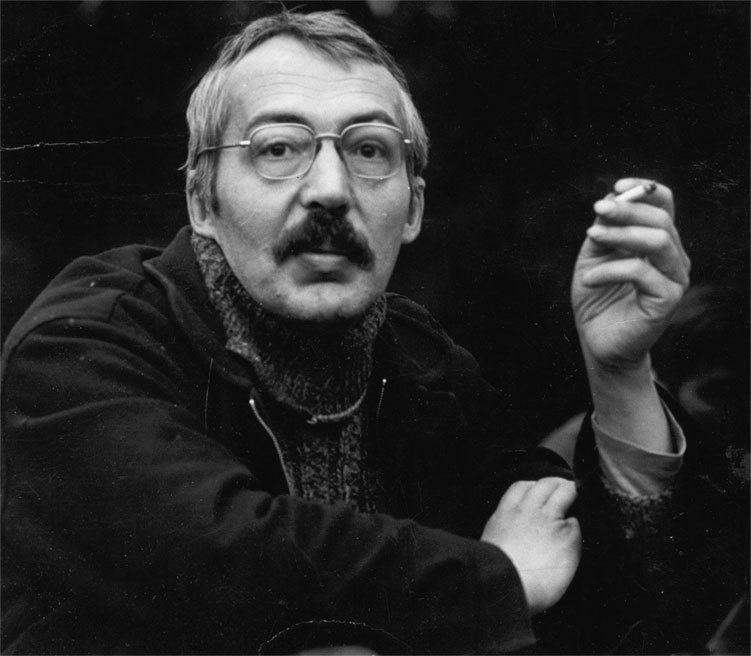

Ю. Рост. Из архива А. Битова

Когда-то, в молодые годы, он и меня пугал неприступностью (избранный для избранных), пока однажды в беспокойстве и смятении, порожденном хламной сутолокой каждодневной мерцательной аритмии городской жизни, я не открыл книгу Андрея Битова «Птицы»…

Потом «Человек в пейзаже».

Дальше я путешествовал с ним. Не скажу, что он помог мне организовать пространство и время, упорядочил душевное движение. Нет, но я обрел Человека – в том самом, опасном для одного и единственном пейзаже…

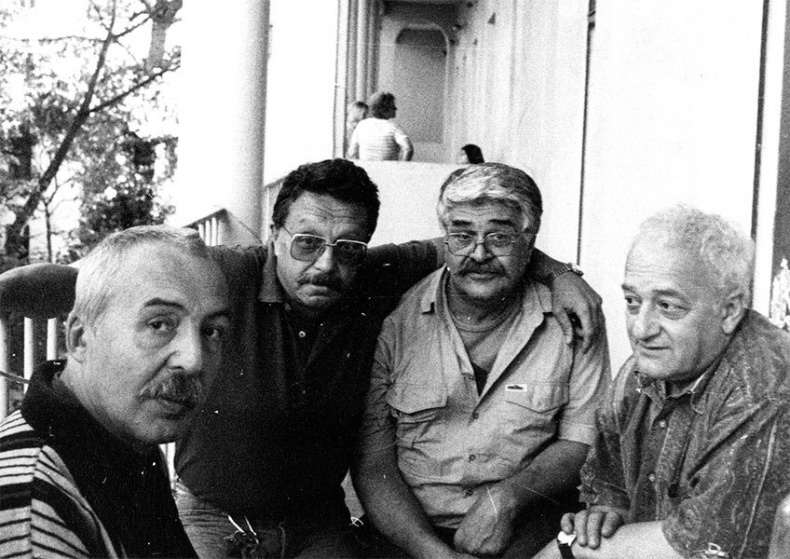

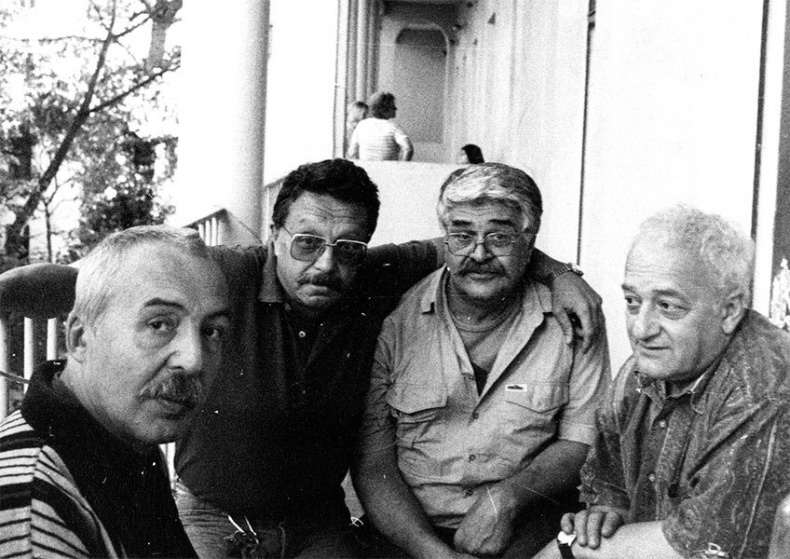

А. Битов, Ю. Рост, А. Великанов, Р. Габриадзе в клинике Бурденко

Потом я полюбил все его книги, объединенные в «Империю», и оставшиеся независимыми статьи, эссе и предисловия к чужим трудам…

Я любил его слушать и следить за тем, как смысл обретает форму. Я любил дружить с ним, и на это мне не было жалко усилий.

…Поостерегусь оценки его дара и места в русской и мировой литературе. Не потому, что оценка эта может показаться чрезмерной какому-нибудь ревнивцу, а потому, что Битову она не нужна.

К своему Таланту он был еще и очень умен. И образован. И любим друзьями. И верен им. И красив…

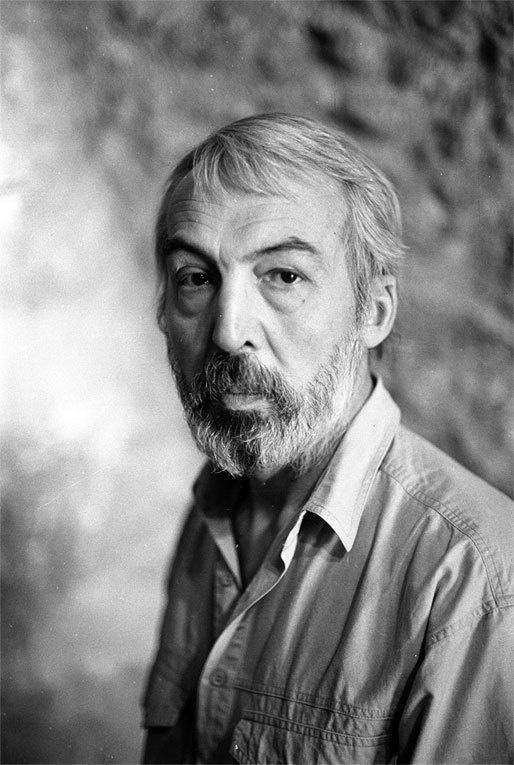

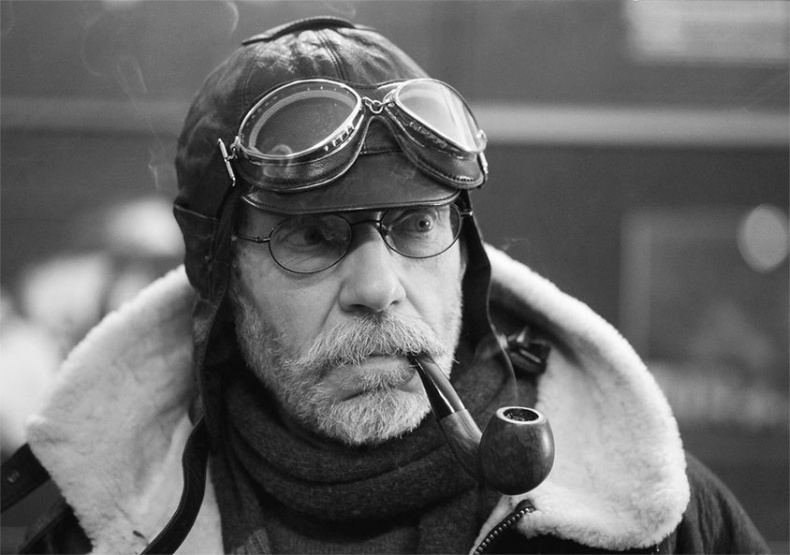

Андрей Битов. Фото Ю. Роста

Из выступления Юрия Роста на прощании с Андреем Битовым (7 декабря 2018 года, Москва, ЦДЛ):

Может быть, что главным своим другом он считал Александра Сергеевича Пушкина. У него с ним были отношения. Мы этих отношений не знаем, мы знаем только отголоски их. Он очень много писал и разговаривал с Пушкиным. И в этом ничего удивительного нет, потому что умнейший человек XIX века в русской культуре и умнейший человек XX века – они находили общий язык.

Нам еще предстоит дорасти, дотянуться, дожить…

Прозу Андрея Битова у нас принято паковать в коробку с надписью «шестидесятники» – вместе с книгами Василия Аксенова, Анатолия Гладилина, Фазиля Искандера, Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко и других отечественных литераторов, которым довелось родиться в тридцатые или в самом начале сороковых и пережить творческий расцвет в шестидесятые годы. В некотором смысле такое определение его принадлежности справедливо: выпускник геологоразведочного факультета, романтик, физик и лирик в одном лице (первые его литературные опыты были именно поэтическими), Битов воплощал в себе многие типические черты своего обаятельного поколения.

Однако при всем том трудно представить себе фигуру более обособленную даже внутри такой неоднородной и многоликой общности, как «шестидесятники». На протяжении без малого тридцати лет, с начала 1960-х до конца 1980-х, от первых публикаций в толстых литературных журналах до громкой, но относительно скоротечной постперестроечной славы, Битов неизменно пребывал на тесном пятачке вненаходимости, причем не идеологической, а сугубо эстетической и культурной. Равно чуждый как советской романтике, так и антисоветскому протесту (участие в знаменитом неподцензурном альманахе «Метрополь» в 1979 году было для писателя жестом в первую очередь художественным, а не политическим), бесконечно далекий от литературно-идеологических противостояний и альянсов своих сверстников, на протяжении большей части своей писательской карьеры Андрей Битов писал безупречно европейскую, антипровинциальную по своей сути прозу, которая в его времена, казалось, чисто технически не могла быть написана на русском.

Статья в «Википедии», а вслед за ней многие другие публикации с оттенком легкой снисходительности описывают Битова как «одного из основателей постмодернизма в русской литературе». И это суждение, в общем, так же трудно оспорить, как и его причисление к категории шестидесятников. Многослойные интертекстуальные игры в самом известном романе Битова «Пушкинский дом», его ироничный литературоцентризм, поливариантность концовки (читателю предлагается самостоятельно решить, погиб ли герой в драке со своим антагонистом или чудесным образом выжил) – все это вполне укладывается в наше сегодняшнее понимание постмодернистского канона и совсем не укладывается в представления о советской литературе во всех ее мыслимых изводах. Пунктирность, прерывистость повествования в следующем крупном тексте писателя – романе «Улетающий Монахов» – и несколько миражная (но от этого не менее шокирующая) полиамория главного героя в качестве основы сюжета тоже позволяют говорить о Битове как о первом – или одном из первых – русских постмодернистов.

Тем не менее здесь вновь требуется важная оговорка. Описывая Андрея Битова таким образом, мы как бы по умолчанию предполагаем, что он всего лишь привил приемы постмодерна к родным осинам, адаптировал импортную интеллектуальную моду к отечественным культурным реалиям. Но это определенно не так: роман «Пушкинский дом» писался во второй половине 1960-х, когда и на Западе эстетика постмодернизма оставалась слабо отрефлексированной и почти не описанной экзотикой, а в СССР не просачивались даже самые скудные слухи о ней. Более того, даже по западным меркам «Пушкинский дом» был текстом в высшей степени необычным и новаторским – не столько копирующим актуальные тенденции, сколько предвосхищающим их.

О Битове правильнее думать не как о «трансляторе» и «переводчике», но как о подлинном создателе, независимом изобретателе самобытного отечественного постмодерна. Или, пожалуй, еще точнее будет сказать, что те же сложные социальные и культурные вибрации, которые породили постмодернизм на Западе, парадоксальным образом пробились сквозь железный занавес и вступили в диковинный резонанс с ленинградским писателем Андреем Битовым, навечно обособив и отделив его от других авторов того же поколения.

Эта чуть рассеянная и отстраненная, обманчиво высокомерная, но на самом деле абсолютно природная и естественная неспособность соответствовать актуальной повестке сыграла с Битовым странную шутку. Не став активным участником перестроечных идейных баталий, в 1988 году он внезапно оказался на посту председателя российского ПЕН-Центра, которым – опять же в силу органической неспособности к альянсам и кулуарным играм – руководил не слишком эффективно. Преподавал в Литинституте, но не оставил людей, готовых назвать себя его учениками. Политические высказывания Битова (например, в 2014 году писатель выступил против присоединения Крыма) не отличались системностью, поэтому прав на него не смогли предъявить ни условные «либералы», ни такие же условные «почвенники»: казалось, он откликался лишь на события, важные ему персонально, причем выборка их была непредсказуемой и произвольной.