Вернемся к пушкинистским догадкам и прозрениям Битова. Механизм догадки прост, но неподражаем, прозрение возможно там, где происходит встреча – подобно Игорю Одоевцеву, Битов проживает свою жизнь рядом с Пушкиным, встречается с ним, как встречаются не субъект и объект, а живые люди. Но никакого панибратства, битовские встречи с Пушкиным – это бережные прикосновения к острым проблемам биографии или интуитивные художнические проникновения в проблемы пушкинского текста. В Игоря Одоевцева Битов вообще много вместил личного – поэтому «Фотография Пушкина» читается с таким замиранием сердца; в ней Битов блестяще воплотил такое понятное желание оживить Пушкина и услышать его реакции, смех, живьем увидеть его рядом с собой.

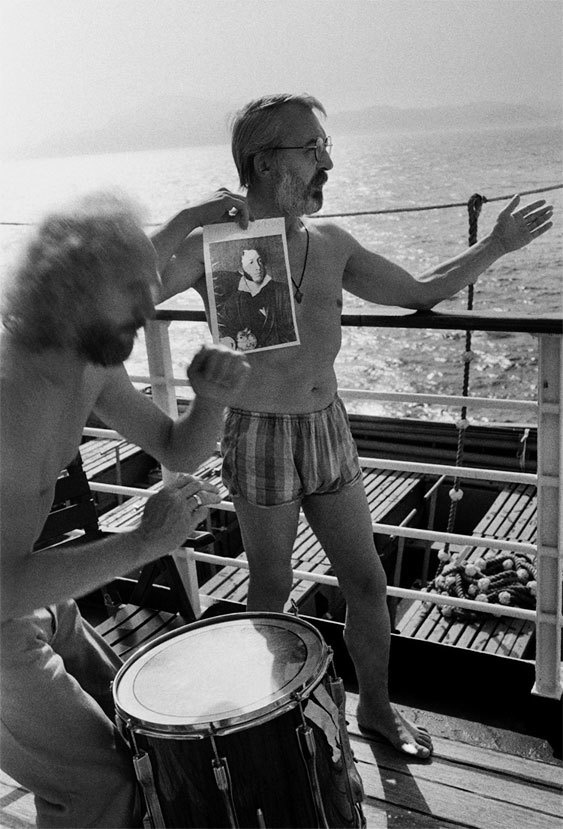

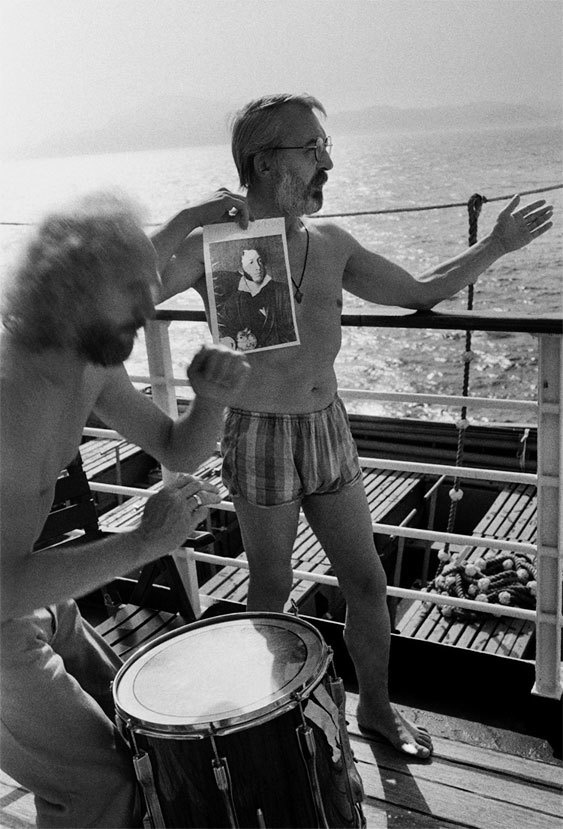

Времялетчик Игорь «тайно вывез» из будущего «упаковку пенициллина от воспаления брюшины», Битов тоже в жизни Пушкина участвует активно, что-то хочет внести в нее, что-то поправить. «…Пушкин много раз хотел за границу и столько же раз его не пустили»; «Если бы Пушкин увидел Париж и Рим, Лондон и Вену… Что было бы, если б и они увидели его?», и Пушкин у Битова и Габриадзе едет в Испанию, едет в Париж – живет! Вот природа битовского пушкинизма – его, как и Игоря Одоевцева, не грандиозное привлекает в Пушкине, а живое, и в своей жизни Битов как будто компенсирует что-то недожитое, недобранное Пушкиным. Проницательно была сформулирована одна из тем обсуждения на Первых Битовских чтениях, организованных Игорем Сидом и Виктором Куллэ в 2000 году в Музее Маяковского – «Одиссея А. Г. Битова как компенсация тоски по чужбине “отказника” Пушкина». А в 1990 году Битов помог Пушкину увидеть наконец свою африканскую Родину (засвидетельствовано фотографией Юрия Роста – см. еженедельник «Новая газета. Свободное пространство», 2007, № 19, 25.05–31.05). Думаю, Пушкин благодарен ему за это.

Игорь Одоевцев, приблизившись к Пушкину как исследователь, начинает с Пушкиным жить, потому что жить без него уже не может. И перенести пушкинскую смерть он тоже не может: «Он не мог, что его больше не было. Без Пушкина и его самого больше не было». Силою любви автор и герой отменяют пушкинскую смерть: «Нет! Он не мог умереть! Я же вижу его живым, садящимся в поезд в том же 1837, вижу, как он пряменько так на скамеечке сидит и в окошко поглядывает, и мальчишеский смех рвется из его глаз».

Вспоминаются в связи с этим слова Фаины Раневской: «Пушкин – он где-то рядом. Что бы я делала в этом мире без него?»

Что бы делал Битов в этом мире без Пушкина? Кем бы он был и что написал бы? «Пушкинского дома» бы не было, кавказских путешествий, может быть, тоже бы не было – а если копнуть поглубже? Пушкин – постоянная величина, экзистенциальная основа всего битовского мира.

А. Битов показывает Пушкину Африку. Фото Ю. Роста

В 1921 году Владислав Ходасевич в пушкинской речи «Колеблемый треножник» говорил: «Той задушевной нежности, той непосредственной близости, с какой любили Пушкина мы, грядущие поколения знать не будут. Этого счастья им не будет дано»; «та близость к Пушкину, в которой выросли мы, уже не повторится никогда…» Но близость повторяется, счастье – дано. Оно дано Битову, и он делится с нами этим счастьем. А нам кажется сегодня так же, как казалось тогда Ходасевичу, что грядущие поколения этого счастья близости к Пушкину не узнают, что мы уносим его с собой. Наверное, такое ощущение исторически нормально, и когда-нибудь в каких-то грядущих поколениях оно возникнет снова.

Битов не раз цитировал слова Блока: «Пушкин, тайную свободу / Пели мы вослед тебе! / Дай нам руку в непогоду, / Помоги в немой борьбе!» Завет тайной свободы и спасительная помощь в трудные моменты жизни – мне кажется, это основа внутренней связи Битова с Пушкиным. «Он мне помогает жить, реально помогает жить» – эти слова Битова можно было услышать в юбилейном фильме, показанном по каналу «Культура» в день его семидесятилетия. Но с этого и началась исследовательская пушкинистика Битова – по собственному его признанию, он взялся за статью о последнем тексте Пушкина, письме Ишимовой, когда переживал – в начале 1980-х, после «Метрополя» – «самую глухую пору своей жизни». Тогда ему было нужно понять, с чем и как Пушкин в своей жизни справлялся, ему важно было сличение опыта. И Пушкин ему тогда «чрезвычайно помог» (цитирую беседу 1999 года с корреспондентом «Комсомольской правды» Валентиной Львовой).

Пушкин спасает от уныния и малодушия – но главный пушкинский урок, хорошо усвоенный Битовым, я осмелюсь сформулировать за него: ценою слова может быть только жизнь, другой цены Бог не принимает. Здесь я вижу корень их родства и корень битовской ответственности за слово, так отличающей его в современной литературе.

Судьба обнаруживает себя в датах. Битова угораздило родиться в пушкинские даты – в год столетия гибели Пушкина, но при этом почти в день его рождения, с зазором в один день, и тем уже заложена в его судьбе не только связь с Пушкиным, но и установка на преодоление пушкинской смерти. Последний текст в последней пушкинской книге Битова писался с 27 января по 10 февраля 2007 года – дуэль по старому стилю и смерть по-новому, а следом напечатана лермонтовская «Смерть поэта» с почти теми же датами, а в печать книга подписана 27 мая 2007 года, почти в день рождения Пушкина и в день 70-летия Битова. Мы знаем, что это честные даты, их никто не подгонял. Смерть и рождение, смерть человека и рождение текста. Таких попаданий в пушкинскую судьбу в жизни Битова немало. Укажу на одно из них. Как-то в интервью Битов обмолвился о важнейшем событии своей жизни: «Вера приходит, как удар молнии. Мне было 27 лет, и я спускался как раз по лестнице в метро в толпе людей. Неожиданно увидел надпись. Я очень испугался. Она говорила: без Бога жизнь бессмысленна. Я был под землей, но надо мной было будто небо» (Интервью газете «Die Zeit», 2003 год, о том же – в конце «Записок из-за угла»). Это рассказ о втором рождении в духе – но это ведь и сюжет «Пророка», написанного Пушкиным в те же 27 лет («В пустыне мрачной я влачился…», «И Бога глас ко мне воззвал…»). А вот фрагмент из «Пушкинского дома» – рассуждение Левы Одоевцева о трех пророках: «Лева говорит, что люди рождаются и живут непрерывно до двадцати семи лет ‹…› – и в двадцать семь умирают, к двадцати семи годам непрерывное и безмятежное развитие и накопление опыта приводит к такому количественному накоплению, которое приводит к качественному скачку, к осознанию системы мира, к необратимости жизни. С этого момента, говорит далее Лева, человек начинает «ведать, что творит», и «блаженным» уже больше быть не может. Полное сознание подвигает его на единственные поступки, логическая цепь от которых уже ненарушима, и если хоть раз будет нарушена, то это будет означать духовную гибель».

Это Битов о себе или о Пушкине? Или обо всех нас?

Но не все так серьезно – тут открывается и поле для игры, и Битов охотно играет, оформляя ссылки на издание своего «Пушкинского дома» так, как специалисты оформляют ссылки на пушкинские рукописи, хранящиеся в Пушкинском Доме Академии наук: ПД – 230, например. А в «Трудолюбивом Пушкине» у него Пушкин как будто играет в Битова – кто знает Битова, тому легко представить, как могла родиться в его воображении идея описания пушкинского трудового дня, заполненного ничегонеделанием.