Этот неоднородный состав населения до сих пор заметен в расположении улиц вокруг Сохо. Западная граница района проходит по широкой Риджент-стрит с блестящими белыми фасадами магазинов. К западу от Риджент-стрит располагается изысканный анклав Мейфэр, и по сей день сохранивший прежнюю пышность. Но вот с маленьких улочек и переулков западной части Сохо шумная, находящаяся в постоянном движении Риджент-стрит практически не заметна – в основном потому, что дорог, напрямую выходящих на Риджент-стрит, почти нет. Если пройтись пешком по району, может показаться, словно там построили баррикаду, чтобы не дать вам добраться до знаменитой улицы, находящейся буквально в нескольких футах от вас. И, собственно, улица изначально и планировалась как баррикада. Когда Джон Нэш прокладывал Риджент-стрит, чтобы соединить Марилебон-парк с новым домом принца-регента Карлтон-Хаусом, он сделал ее своеобразным санитарным кордоном, отделявшим богачей из Мейфэра от растущего рабочего населения Сохо. Нэш в открытую заявлял, что его цель – создать «полное разделение между улицами, где живут Аристократы и Дворяне, и узкими Улицами и бедными домами, где живут механики и ремесленники… Моя цель – построить новую улицу, которая будет пересекать все восточные входы улиц, где живут высшие классы, и оставит к востоку все плохие улицы».

В XVI веке на территории современного Сохо по приказу Генриха III был разбит королевский парк, где придворные могли охотиться. Считается, что свое название район получил от окрика, которым егерь подбадривает охотников.

Эта «социальная топография» сыграла ключевую роль в событиях, развернувшихся в конце лета 1854 года, когда ужасная болезнь поразила Сохо, но соседние районы при этом остались совершенно невредимыми. Избирательность эпидемии, как казалось на первый взгляд, подтверждала все возможные высокомерные клише: от болезни страдали развращенные и нищие, а людей первого сорта, живших всего в паре кварталов в стороне, она пощадила. Конечно же, болезнь разорила «бедные дома» и «плохие улицы»; любой, кто бывал в этих нищих кварталах, понимал, что рано или поздно что-то такое случится. Нищета, разврат и плохое воспитание создают среду, где процветают болезни – об этом вам сказал бы любой человек достаточно высокого положения в обществе. Собственно, для этого и были построены баррикады.

Но вот на другой стороне Риджент-стрит, за «баррикадой», ремесленники и механики вполне справлялись с тяжелыми условиями Сохо. Район был настоящим двигателем местной торговли – почти в каждом доме располагалась какая-нибудь лавка. Перечисление, возможно, прозвучит причудливо для современного уха. Были там, конечно, бакалейщики и пекари, которые и сегодня не затерялись бы в городском центре; но рядом с ними трудились машинисты и производители искусственных зубов. Если бы вы в августе 1854 года пошли по Брод-стрит, к северу от Голден-сквер, то встретили бы последовательно: бакалейщика, шляпника, пекаря, производителя седельных лук, гравера, торговца скобяными товарами, парикмахера, производителя пистолетных капсюлей, торговца гардеробами, производителя распялок для обуви и паб «Ньюкасл-на-Тайне». Если говорить о профессиях, то портных там было намного больше, чем любых других представителей сферы услуг; их было примерно столько же, сколько башмачников, домашних слуг, каменщиков, магазинных продавцов и модисток, вместе взятых.

В викторианской Англии были популярны бутылочки и питательные смеси для кормления. Но видные доктора той эпохи, такие как Чарльз Вайн, советовали именно грудное вскармливание, указывая на большое количество микробов на резиновых сосках бутылочек и несовершенство смесей.

В конце 1840-х годов лондонский полисмен Томас Льюис с женой переехал по адресу Брод-стрит, 40, по соседству с пабом. То был одиннадцатикомнатный дом, в котором изначально жила одна семья и несколько слуг. Теперь же там размещались двадцать человек. Дом был довольно просторный для той части города, где в среднем в одной комнате жило пятеро. Томас и Сара Льюис жили в гостиной дома 40, сначала – с маленьким сыном, болезненным младенцем, умершим в десять месяцев. В марте 1854 года Сара Льюис родила девочку, которая с самого начала выглядела куда более жизнеспособной, чем покойный братик. Сара Льюис не могла кормить ребенка грудью из-за собственных проблем со здоровьем, но давала дочери молотый рис и молоко из бутылочки. На второй месяц жизни девочка перенесла болезнь, но почти все лето оставалась относительно здоровой.

С этим вторым ребенком Льюисов связано несколько тайн, развеянных ветрами истории. Например, мы не знаем, как ее звали. Не знаем, какая серия событий привела к тому, что в конце августа 1854 года она заболела холерой – ей и шести месяцев от роду не было. Вспышки болезни наблюдались в некоторых районах Лондона в течение последних двадцати месяцев – в прошлый раз холера проявила себя в революционные 1848–1849 годы. (Эпидемии и политические беспорядки часто циклически следуют друг за другом5.) Но большинство вспышек холеры в 1854 году случались к югу от Темзы. Голден-сквер практически не страдал.

Но 28 августа все изменилось. Около шести утра, пока остальной город пытался выгадать последние несколько минут сна в тяжелую, жаркую летнюю ночь, у малышки Льюисов начались рвота и водянистый, зеленый, зловонный стул. Сара Льюис послала за местным врачом Уильямом Роджерсом, у которого была практика в нескольких кварталах от дома, на Бернерс-стрит. В ожидании врача Сара замочила испачканные пеленки в ведре с прохладной водой. Когда дочка на несколько минут заснула, Сара Льюис прошмыгнула к погребу дома 40 по Брод-стрит и выплеснула грязную воду в выгребную яму перед домом.

Вот так все началось.

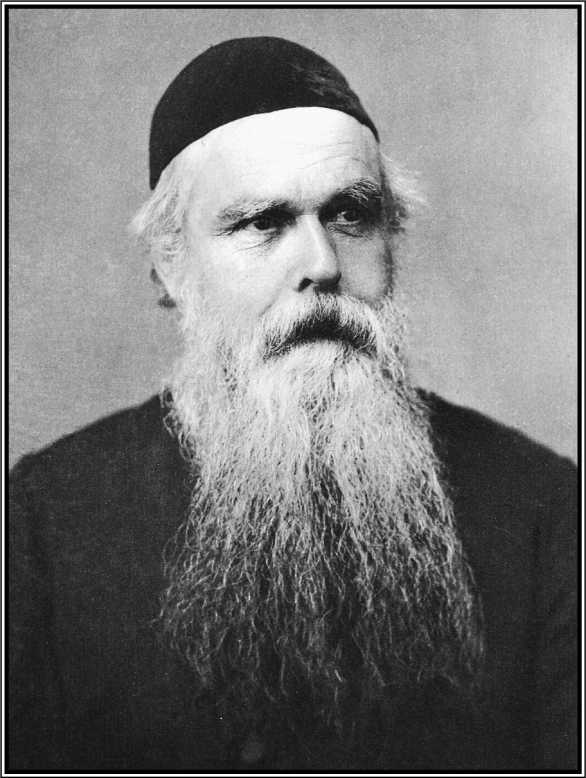

Генри Уайтхед

Суббота, 2 сентября

Запавшие глаза, синюшные губы

В следующие два дня после того, как заболела дочь Льюисов, жизнь на Голден-сквер шла своим чередом. Неподалеку, на Сохо-сквер, приветливый священник Генри Уайтхед вышел из комнаты, которую снимал вместе с братом, и отправился на утреннюю прогулку до церкви Св. Луки, на Берик-стрит, где его назначили помощником викария. Уайтхеду было всего двадцать восемь лет; он родился в приморском городке Рамсгейте и учился в престижной государственной школе Чатэм-Хаус, директором которой работал его отец. Уайтхед стал одним из лучших учеников Чатэма, окончив школу с наивысшей отметкой за сочинение по английскому языку, после чего поступил в Линкольнский колледж в Оксфорде; там он быстро получил репутацию общительного, доброго человека, которая сопровождала его всю жизнь. Он стал большим приверженцем интеллектуальной жизни в таверне: очень любил сидеть в кругу друзей за ужином, смакуя трубку, рассказывать истории, или дискутировать о политике, или обсуждать философию морали до поздней ночи. На вопрос об университетской жизни Уайтхед обычно отвечал, что люди дали ему намного больше хорошего, чем книги.