Если присмотреться к изображению на монете, то рядом с плечом князя можно рассмотреть изображение, напоминающее трезубец (рис. 2.55).

Рис. 2.55. «Сребреник Владимира». Хорошо виден «тризуб»

Это так называемый «княжеский знак». Подобные изображения Рюриковичи использовали для обозначения прав собственности или для подтверждения каких-либо своих установлений: скажем, при клеймении скота, при изготовлении печатей или разметке земельных владений. Что означает этот «тризуб»? Наверное, вы уже обратили внимание, что у него есть много общего с современным гербом Украины. Это действительно так: при разработке герба взяли за образец «княжеские знаки» Рюриковичей. Есть версия, что первоначально «тризуб» символизировал пикирующего на добычу орла или сокола (рис. 2.56).

Рис. 2.56. «Княжеский знак» Владимира Святославича (реконструкция) и современный герб Украины

Таким образом, как минимум с X столетия русские князья обладали своими княжескими знаками. Они были довольно разнообразны, но чаще всего встречались мотивы трезубца и разнообразные вариации на его тему. Были ли эти знаки результатом творчества самих русских правителей или они у кого-то их скопировали? Об этом сложно судить, можно только констатировать, что схожая символика имела место и у варягов, и у хазар, и в Боспорском царстве (Северное Причерноморье). Известно, что у каждого князя был свой индивидуальный знак: таким образом, они были ближе к личным эмблемам, а не к фамильным гербам. К XIII веку эти изображения постепенно исчезают и на смену им приходят другие. Князья начинают изображать на своих печатях (которые к этому времени давно уже получили широкое распространение) своих святых покровителей с характерными для них атрибутами – например, на печати Симеона Гордого можно было увидеть Симеона Столпника.

Постепенно индивидуальные изображения конкретных святых заменяются обобщенным символическим изображением конного воина, который воспринимался одновременно и как образ правящего князя, и как аллюзия на святого заступника, поражающего врагов веры и государства. Такой всадник именовался «ездец», и постепенно на печатях и монетах закрепляется наиболее популярный его образ – победитель дракона (змия), символ победы добра над злом.

Что же касается двуглавого орла… Как именно появился этот символ на Руси, до сих пор не выяснено однозначно. В соответствии с самой известной версией, его «привезла» с собой царевна Софья Палеолог, представительница императорской византийской династии, невеста Ивана III. Но подобные изображения встречались на Руси и ранее, правда не в статусе общегосударственных символов. Например, изображения подобных орлов находили в захоронениях черниговских князей, датируемых ныне X столетием. Учитывая длинную «биографию» двуглавого орла, можно предположить, что его появление на территории нашего государства могло быть вообще никак не связано с Византией, несмотря на давние с нею контакты (торговые, династические, культурные).

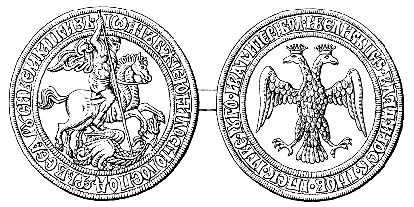

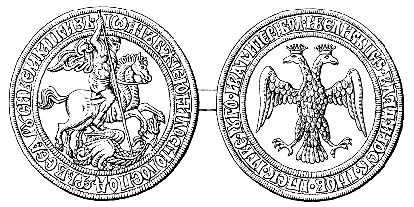

Впервые «ездец» и двуглавый орел появляются вместе на великокняжеской печати Ивана III около 1497 года (рис. 2.57). Примерно тогда же изображения двуглавого орла украшают отдельные помещения в кремлевских палатах. Таким образом, орел фактически закрепляется в роли государственного символа, но до создания окончательного варианта изображения было еще далеко… Менялось количество корон, всадник «разворачивался» то вправо, то влево.

Рис. 2.57. Печать Ивана III

ДОСТИЖЕНИЯ ИВАНА III

При князе Иване III (правил в 1462–1505) территория Московского княжества значительно выросла и окончательно освободилась от ордынского ига. Правителя начали называть уже не просто великим князем Московским, но и «государем всея Руси». Правда, царский титул он еще не принял – это сделает позднее Иван IV. Процесс унификации в это время идет и в области монетной системы: на монетах также обычно изображается поражающий змия всадник и располагается надпись «Государь (или господарь) всея Руси».

В 1562 году, при Иване IV (Грозном) щит с изображением всадника переместился на грудь орла. Объясняют это тем, что необходимо было унифицировать изображение так, чтобы его можно было использовать и для «вислых» печатей, которые были двусторонними, и для тех, которые прикладывались непосредственно к полю документа. Кстати, своими собственными печатями уже давно располагали не только представители правящей династии, но и многие знатные дворяне.

В середине XVII столетия в лапах орла появляются скипетр и держава, а через несколько лет – в 1667 году – появляется первый в истории царский указ относительно государственной символики: «Орел двоеглавый есть герб державный Великого Государя, Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всея Великая и Малая и Белыя России самодержавца, Его Царского Величества Российского царствования, на котором три короны изображены знаменующие три великие Казанское, Астраханское, Сибирское славные царства…»

В 1672 году составляется «Титулярник» – «Большая государева книга, или Корень российских государей» с достаточно подробным описанием герба. Он также содержал изображения гербов тех земель, названия которых упоминались в титуле царя. Правда, это были очень общие сведения, своего рода «черновики гербов». Так что можно сказать, что русская геральдика в целом рождается во времена Алексея Михайловича. Но в законченную систему она превратится лишь при Петре I.

Отвлечемся пока от государственного герба и обратимся к российским знаменам.

Видимо, не позднее чем во времена Ивана Грозного в российских полках уже имелись знамена «царские» и знамена, относившиеся к отдельным подразделениям. Первые, видимо, объединяли в себе функции сакрального символа (сохранились упоминания о том, что их освещали по чину икон) и символа государственного, причем «государство» воспринималось неотделимо от личности правителя. Изображались на таких знаменах обычно лики Богородицы, Спасителя и святых. Знамена полковые были значительно меньше по размеру, но функции их и изображения на их полотнищах практически повторяли царские. Двуглавый орел на знаменах, видимо, появился достаточно поздно.

В 1552 году войска Ивана Грозного, штурмовавшие Казань, сопровождал «Стяг Всемилостивейшего Спаса», который источники описывают так: «…и велел государь херугви христианские развертити, сиречь знамя, на них образ Господа нашего Иисуса Христа Нерукотворенный, и наверх водружен животворящий крест, иже бе у прародителя его, государя нашего, достохвального великого князя Дмитрия на Дону» – то есть стяг был подобен тому, под которым молился перед Куликовской битвой Дмитрий Донской (рис. 2.58). Известно, что этот стяг, овеянный победами, пользовался у потомков Ивана Грозного огромным уважением и даже спустя сто пятьдесят лет сопровождал армии в походах. Известно, что «Стяг Всемилостивейшего Спаса» брал с собой под Азов Петр I.