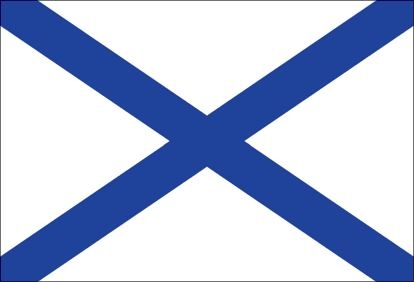

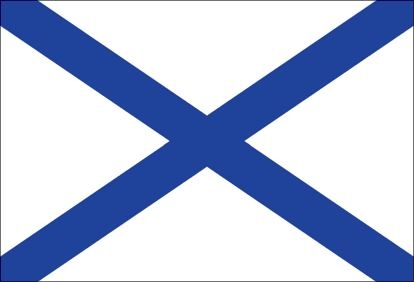

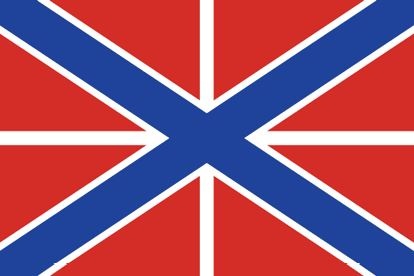

Рис. 2.64. «Андреевский флаг», он же – «Первый адмиральский флаг» 1720 года, в наши дни – Военно-морской флаг

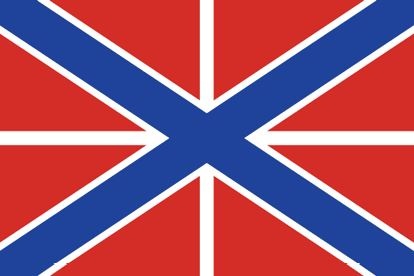

Практически одновременно с Андреевским флагом Петр I создает еще один, который получил название «кейзер-флаг», или «цесарский флаг». Его рисунок составлен из двух крестов: прямого белого на красном фоне, символизирующего Георгия Победоносца, покровителя государства, и косого синего креста, олицетворяющего апостола Андрея Первозванного. Первоначально, видимо, этот флаг играл роль гюйса – носового флага – на кораблях эскадры, находившейся под командованием Петра. После победы в Северной войне Петр I в знак признания особых заслуг вручил кейзер-флаг генерал-адмиралу Федору Апраксину. С 1722 года кейзер-флаг был введен как единый носовой флаг для всех российских кораблей.

В настоящее время этот флаг поднимается во время стоянки на военных кораблях первого или второго ранга (в том числе и на подводных лодках), а также на флагштоках крепостей. Так, его можно увидеть над Нарышкиным бастионом Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Именуется он сейчас «Гюйс и крепостной флаг России» (рис. 2.65).

Рис. 2.65. Гюйс и крепостной флаг России, он же в прошлом кейзер-флаг

А что же бело-сине-красный триколор? Его по-прежнему не «повышали» до звания общегосударственного символа. В 1705 году изображение этого флага появилось в приложении к указу Петра «О флагах на торговых речных судах», причем, согласно указу, поднимать его следовало «на торговых всяких судах, которые ходят по Москве-реке и по Волге и по Двине и по иным по всем рекам и речкам ради торговых промыслов». Еще через несколько лет в таблице «Изъявление морских флагов всея государств вселенныя» этот флаг был описан как «обычайно торговых и всяких российских судов флаг».

Сложилась интересная ситуация: на протяжении многих лет бело-сине-красный флаг был хорошо известен, причем не только в России; на его основе создавались флаги для различных организаций и учреждений (например, флаг Российско-американской компании в 1806 году); более того, за границей этот флаг зачастую воспринимался именно как национальный, государственный флаг России. Но при этом официально он не являлся символом государства.

Рис. 2.66. Императорский штандарт, созданный в XIX в., из коллекции музея «Императорская рыбацкая изба» (Лангинкоски, Финляндия)

В начале XVIII столетия по воле Петра создается так называемый царский штандарт нового образца: на желтом (золотом) фоне – черный двуглавый орел, держащий морские карты Белого, Каспийского и Азовского морей. Через некоторое время к ним добавилось море Балтийское. Достоверно не известно, когда именно появился первый вариант штандарта и когда добавили четвертое море, – но в любом случае к 1709 году этот штандарт был уже хорошо известен (рис. 2.66). Сохранилось его описание более позднего времени: «Штандарт, черный орел в желтом поле, яко Герб Российской империи, имея три короны: две королевских и одну Империальскую, в которого грудях св. Георгий с драконом. В обеих же главах и ногах 4 карты морских: в правой главе Белое море, в левой Каспийское, в правой ноге Палас Меотис

[5], в левой Синус Финикус

[6] и пол Синуса Ботника

[7] и часть Ост-Зее

[8]». Обратим внимание, что в этом описании Россия уже именуется империей, следовательно, оно составлено после 1721 года.

МУЗЕЙНАЯ ЦЕННОСТЬ

В Петербургском военно-морском музее хранится штандарт Петра I, который когда-то поднимался на его флагманском корабле «Ингерманланд» в 1716 году, во время Северной войны, – с изображением держащего морские карты черного орла на золотом поле. Называть конкретно этот штандарт императорским, как иногда делают, неверно: империей Россия стала только в 1721 году, когда Петру за его военные заслуги подданные «вручили» титул императора.

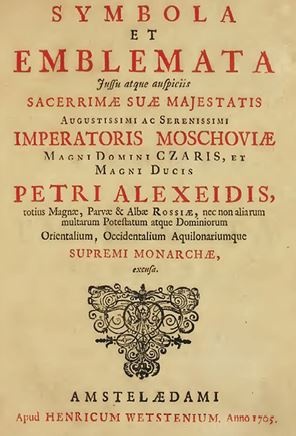

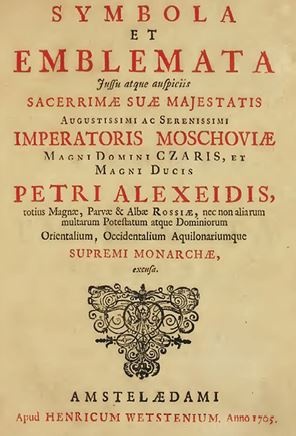

Петр I уделял большое внимание развитию российской геральдики и активно развивал то, что было заложено его отцом – Алексеем Михайловичем. В 1705 году в Амстердаме было напечатано издание «Символы и эмблемата». Его составили по личному распоряжению Петра Ян Тесинг и Илья Копиевский по образу и подобию аналогичных европейских сборников. Издание содержало более 800 изображений разнообразных эмблем и гербов с подробными пояснениями. Оно пользовалось большой популярностью, стало основой для создания многих российских родовых и «территориальных» гербов (рис. 2.67). Царь всячески способствовал тому, чтобы «Символы и эмблемата» были доступны как можно большему количеству подданных (конечно, в первую очередь знати).

Рис. 2.67. Обложка сборника «Символы и эмблемата». 1705

В 1710-х – начале 1720-х годов в России была учреждена должность герольдмейстера и «герольдмейстерская контора» (позднее она называлась Герольдия), а при Петербургской академии наук (правда, уже после смерти царя – в 1726 году) учредили кафедру геральдики. К концу XVIII столетия уже были накоплены материалы для «Общего гербовника дворянских родов Российской империи», в котором было зафиксировано и подробно описано более 5000 гербов.

Первым русским герольдмейстером стал Степан Андреевич Колычев; но значительно большую известность в России приобрел его помощник, «выписанный» из Пьемонта, – Франциск (Франц) Санти. Именно он являлся, например, автором герба новой столицы – Санкт-Петербурга – два скрещенных якоря (речной и морской) и царский скипетр на алом щите (рис. 2.68).

Рис. 2.68. Герб Санкт-Петербурга в 1730–1856 годах

Санти во многом опирался на «титулярник» 1672 года, уточняя и дополняя уже имеющиеся российские гербы и эмблемы, приводя их в соответствие с требованиями европейской геральдики. Гербы составлялись для дворян (если к этому моменту у представителей рода не было никаких своих «наработок»), для тех, кто получал титул за те или иные заслуги, для городов и учреждений. В целом для русской геральдики (как, впрочем, и для культуры петровского времени в целом) характерна ориентация на европейские стили и образцы.