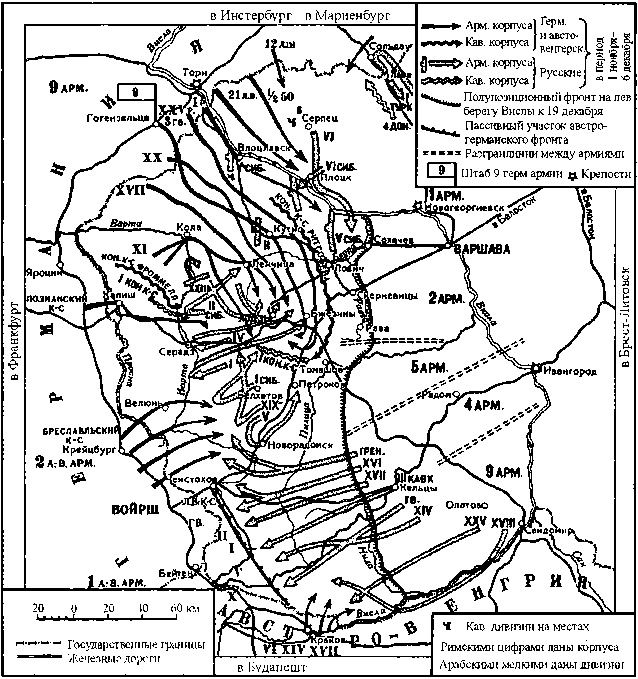

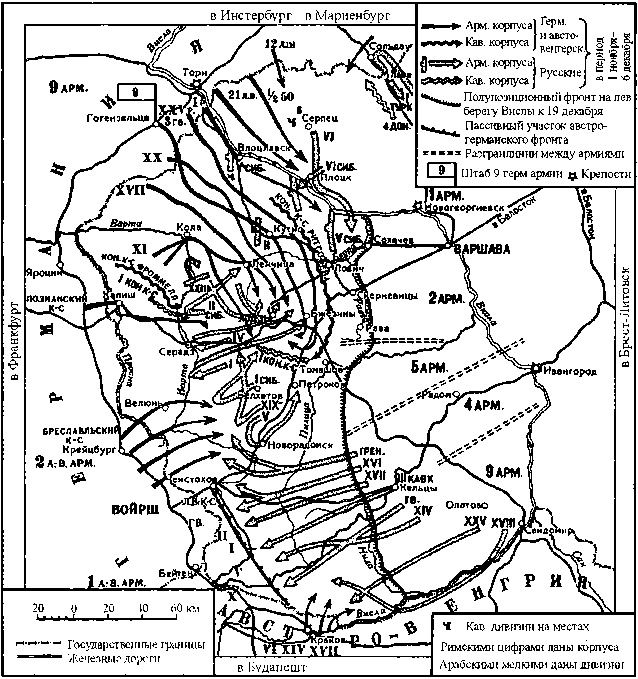

Лодзинская операция 1914 г.

Но эффекта от авантюрности и неожиданности удара хватило лишь дней на десять. К 20–22 ноября стали сказываться неизбежные следствия непропорциональных силам намерений германской стороны. Давали себя знать и накопившиеся ошибки, и совершенно неверная, несмотря на в который раз успешные перехваты важнейших русских радиограмм и приказов, оценка планов и возможностей русских армий. На исход повлияло и то, что после Танненберга русский генералитет все же сделал определенные выводы относительно необходимости бороться до конца, не выпуская командование из рук. Крупно ошиблись в германских штабах и относительно маневра русскими резервами. Отвлечь их наскоками под Праснышем и Осовцом не удалось, в Восточной Пруссии же оставалось так мало войск, что можно было надеяться в лучшем случае на сохранение текущего фронта.20 Вскоре несколько неожиданно для немцев выяснилось, что от Варшавы в сторону Лодзи продолжают двигаться крупные силы, подчинявшиеся 1-й армии генерала Ренненкампфа. В связи с этим было несомненно, что даже в случае окружения войск под Лодзью тонкое германское кольцо будет неизбежно разорвано извне. При всей напористости германских генералов, особенно К. фон Моргена, взять под контроль важнейшие станции железной дороги, например Лович, не удалось. Почти не обеспеченная связь с оказавшейся далеко в русском тылу армейской группой генерала Шеффера-Бояделя была легко перерезана. Панического бегства русских армий из Лодзи, несмотря на признаки тяжелого психологического кризиса в штабах, так и не произошло. Русские генералы Шейдеман и Плеве не позволили германскому блефу повторить Танненберг.

Вскоре в окружении уже оказались посланные в глубокий охват германские войска, 25-й резервный корпус и приданные ему силы, в то время как весь левый фланг и центр армии Макензена завяз в упорных боях к северу и северо-востоку от Лодзи, пока в тыл им уже выходили части 1-й русской армии. Если бы не традиционная неразбериха в приказах, безответственность и желание переложить весь риск на другого, то разгром постиг бы не только окруженную группировку, но и 17-й и 20-й корпуса, зажатые в «клещи». Тем не менее, для того чтобы пожать плоды германской авантюры, русским армиям не хватало настойчивости и инициативы. Уже оказавшиеся в окружении немецкие дивизии смогли выйти из окружения через станцию Брезины под руководством генералов Литцманна и Рихтгофена. По странному стечению обстоятельств станция оказалась занята недостаточно крупными силами русских войск. После чего несостоявшиеся победители с триумфом вышли к своим, даже благополучно выведя многочисленных пленных и трофейные русские орудия. Тем не менее, это было лишь чудесное спасение, но никак не победа. К 26 ноября фронт стабилизировался: Лодзь осталась за русскими, хотя сил на возобновление наступления уже не было. Кроме того, кончались до того казавшиеся неиссякаемыми подготовленные резервы. Сказывалось и возобновившееся с существенной задержкой наступление австро-венгерских армий в Галиции.

В последние дни ноября выяснилось, что помимо резервов у русского Главнокомандования кончилось и то время, пока Германия еще не могла решительно нарастить свою мощь на востоке. Как раз в тревожные дни битвы под Лодзью сражение во Фландрии завершилось боевой ничьей. Фронт от Шампани до Северного моря замер по почти вертикальной прямой с севера на юг, а Фалькенгайн вынужден был смириться с неизбежностью по меньшей мере временного перехода к позиционной войне. Тревога за возможное тяжелое поражение на востоке заставила его еще решительнее отнестись к переброске сразу нескольких корпусов из Франции в Польшу. Именно эти силы и стали основой для попытки германских войск отыграться за прошлое неудачное наступление.

В рамках позднесоветской патриотической версии истории Первой мировой войны (все реже называемой тогда империалистической) сказывалась важная закономерность. Если неудачи царской армии в боях с германскими войсками все же признавались, чтобы лишний раз подчеркнуть тезис о «прогнившей монархии», хотя и никогда не превращались в восхваление германской военной машины, справедливо упрекаемой за переоценку себя и недооценку противника, то применительно к австро-венгерской армии приоритеты были расставлены иначе. «Лоскутная империя», особенно ее армия, была избрана в заведомо более слабые противники (как и — примерно с тем же уровнем обоснованности — Османская империя), поэтому ее, пусть и более скромным и недолговечным, но явным успехам, наступлениям и контрударам старались внимания не уделять.21 Это имело для советских историков, охотно признававших за Русской императорской армией лишь одно достоинство — стойкость русского солдата, — еще и тот плюс, что игнорирование мощи австро-венгерской армии, отказ учитывать объем усилий по удержанию фронта в Галиции и в Карпатах позволял лишний раз не хвалить царский генералитет. Это вполне отвечало общему тону германской версии, а все попытки заявить о себе австро-венгерских военных специалистов не воспринимались всерьез. В свою очередь версии Центральных держав объединяли постоянные, приводимые как аксиома, а порой и вовсе как присказки заявления о «громадном перевесе противника в силах». Порой для этого были все основания, как, например, относительно боев под Варшавой и Ивангородом, но значительно чаще — ничего подобного. Тем не менее, стандартные заявления о бесчисленности русских войск воспринимались легко и не критически, будучи частью подсознательного образа России у европейцев в целом.

В начале декабря общее наступление Центральных держав на Русском фронте возобновилось. На этот раз оно приняло характер почти лобового столкновения, которое ранее противники России позволить себе не могли. Австро-венгерская армия, одержав в начале декабря ряд побед, особенно при Ли-мановой — Лапанове, не только стратегических, но даже оперативных результатов фактически не добилась. Деблокировать Перемышль даже временно второй раз не удалось, оттеснение русских от Кракова было незначительным утешением за утрату надежд вернуть себе хотя бы Западную Галицию. К концу декабря на фронте вдоль Карпат воцарилось то, что сами австрийцы будут называть «резиновой войной»22 — при нажиме на одном из участков немедленно «выпирал» в обратную сторону другой. Это свидетельствовало о паритете сил, что не устраивало обе стороны, но с учетом временного фактора играло против двуединой монархии. У Конрада были все основания опасаться возобновления в скором будущем русского натиска, который рано или поздно обнаружит слабое место в обороне.

Новый, 1915-й, год австро-венгерская Ставка встречала под аккомпанемент очередных просьб об отправке германских войск на собственно австрийский участок фронта. Это не могло не сказываться на общем климате взаимоотношений между союзниками.23 За просьбы о помощи приходилось расплачиваться унижениями, конструктивное взаимодействие сменялось борьбой за то, удастся ли прусскому генералитету навязать свой диктат австрийцам, испытывавшим по отношению к нему глубоко укоренившееся эстетическое неприятие. Пренебрежение традиционно грубых пруссаков австрийцы считали черной неблагодарностью, ведь Австро-Венгрия также оказывала помощь Германской империи, причем в нынешней терминологии — высокотехнологичную. Не Германия, а именно Австро-Венгрия, особенно в начале Великой войны, обеспечила Центральным державам превосходство в тяжелой и сверхтяжелой артиллерии, устойчивое развитие авиации, прекрасную радиоаппаратуру и техническое оснащение разведки. В сфере военно-технического сотрудничества Дунайская монархия могла претендовать по меньшей мере на паритет.24