Процесс отделения от собственно России ее более европейских окраин в сознании ее противников, разумеется, ускорился после Февральской революции, однако в реальности решать их судьбы без учета состояния русского колосса и его будущего было вряд ли возможно. В известной степени долгое время шли поиски возможности отколоть куски соседней империи, а не дезинтегрировать ее. Курляндия, прибалтийские герцогства, Литва, Польша, даже Украина оставались вспомогательными средствами для гарантирования германских земель от возможного в будущем русского вторжения. По мнению Людендорфа, битвы на Востоке в дальнейшем неизбежны.61 Все чаще и активнее стали обсуждаться различные проекты колониального стиля. Российские пространства и до войны были сферой интересов германского колониального ведомства, которое старалось проконтролировать процесс расселения на Востоке мигрантов из Германии. Теперь эти прожекты начали перекраивать ради будущих обширных программ по наделению землей немецких солдат и переселяющихся из глубин России колонистов.62

По ходу войны с неизбежностью одной из важнейших стала колониальная призма восприятия России,63 тем более легко она была усвоена военными, ибо хорошо дополняла идею об оправдании понесенных потерь завоеваниями и ресурсами. Тем не менее на определенном этапе такое колониальное восприятие российских пространств вступало в непреодолимое противоречие с лозунгом освобождения национальных меньшинств: Германия теперь уже никогда не смогла бы дать им гарантии, что взамен их прежних хозяев, обвиняемых в том, что они — колонизаторы, новыми (или старыми) не станут немцы.64 Убедить в этом, например, латышей и эстонцев по понятным причинам не представлялось возможным. При этом дипломаты и политики весьма скептически относились к разнообразным проектам освоения и инкорпорирования земель Востока в Рейх, действительно плохо реализуемым, но ставшим предметом спекуляций в публицистике. После Февральской революции П. Рорбах, словно по заказу немецкой военной элиты, написал новую работу, где уточнялись представления о возможных аннексиях на Востоке и подводилась идейная основа под возможное продолжение войны с резко изменившимся восточным соседом.65 В идейном смысле аннексии на Востоке были неразрывно связаны с Россией, несмотря на риторику об освобождении от царской тирании нерусских народов. Выделить Польшу и Прибалтику, а уж тем более Украину в самостоятельный, третий регион, «не-Германию» и «не-Россию» и не просто буфер между ними, в рамках имеющихся представлений и реалий было невозможно, причем в известном смысле вплоть до 1945 г.

Симпатии германской политической элиты (австро-венгерской — в меньшей степени) охотно подстраивались под текущий политический момент:66 даже либеральные партии и буржуазные круги с одобрением следили за действиями в 1917 г. российских ультралевых во главе с Лениным.67 Не хотелось бы вдаваться в дискуссию о «деньгах Германии для Ленина», чтобы не отвлекаться от основного предмета изложения, в особенности потому, что интересующемуся именно этой проблемой читателю следовало бы обратиться к специальным публикациям по данному вопросу, в которых он может встретить полный набор мнений и приговоров, на свой вкус.68

Для военных внимание к таинственным событиям в России было жизненно необходимо из-за безнадежного стратегического положения Центральных держав. Даже не склонный признавать свои поражения Людендорф признавал, что если бы русские в апреле-мае 1917 г. поддержали наступление Нивеля на Западе, то он не представляет себе, как ОХЛ «вышло бы из создавшегося положения».69 К апрелю 1917 г. благодаря весеннему половодью и при блестящей работе артиллерии, руководимой все тем же Брухмюллером (Прорывом), германские войска смогли ликвидировать опасный Червищенский плацдарм на реке Стоход, где было пролито столько крови солдат русской армии, однако основанием для крупных наступательных планов это не стало. Теперь германские расчеты строились на разлагающем эффекте революции, который ни в коем случае не следовало прерывать вторжением извне. В какой-то степени опыт Французской революции, на который так любили ориентироваться российские политики, сказался и здесь: пруссаки не захотели вновь, как в 1792 г., сплотить разъедаемую внутренними противоречиями нацию просто самим фактом своего вторжения. Новой «Марсельезы» допускать было нельзя, поэтому Керенский и его сторонники охотно пользовались русской версией предыдущей. Именно в мае-июне 1917 г. германским командованием особенно последовательно соблюдался курс на отказ даже от локальных наступательных операций, чтобы не мотивировать русскую армию к боеготовности, не облегчать работу разъезжавшему по фронтам «главноуговаривающему» Керенскому.

Фальшивые триумфы: Галиция, Рига, Моонзундские острова

В отечественной исторической традиции по вполне понятным причинам все события 1917 г. на фронте принято рассматривать исключительно через призму русской революции, порой забывая о том, что для многих тогда она была не основным событием, а лишь следствием и обстоятельством продолжающейся Великой войны. Это особенно верно для тех, кто находился по другую линию фронта от России. Ведь летом 1917 г. грозные признаки опасного революционного брожения дали себя знать во многих армиях, особенно во французской, а также в австро-венгерской и даже на германском флоте. Хотя, например, во французской армии последствия солдатских мятежей были более чем масштабными, последовали и репрессии, но для всех стран-участниц мировая война отнюдь не закончилась. Содержание ее осталось во многом прежним, а революция стала лишь одним из возможных вариантов развития вызванного военным истощением кризиса.

Июньское наступление

Русской армии 1917 г.

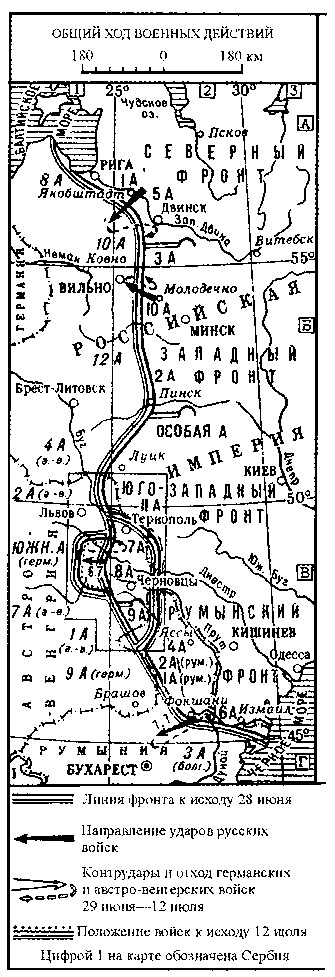

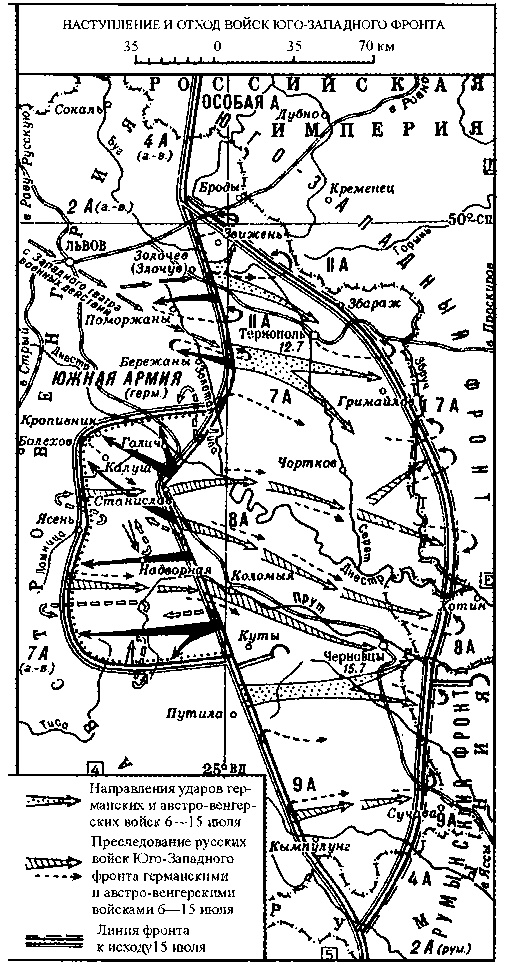

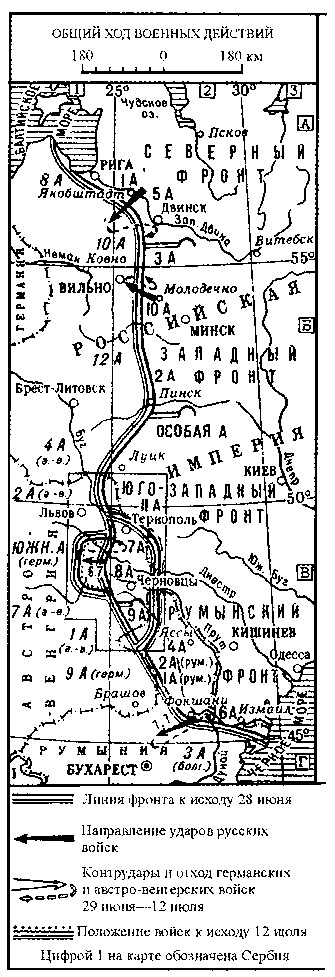

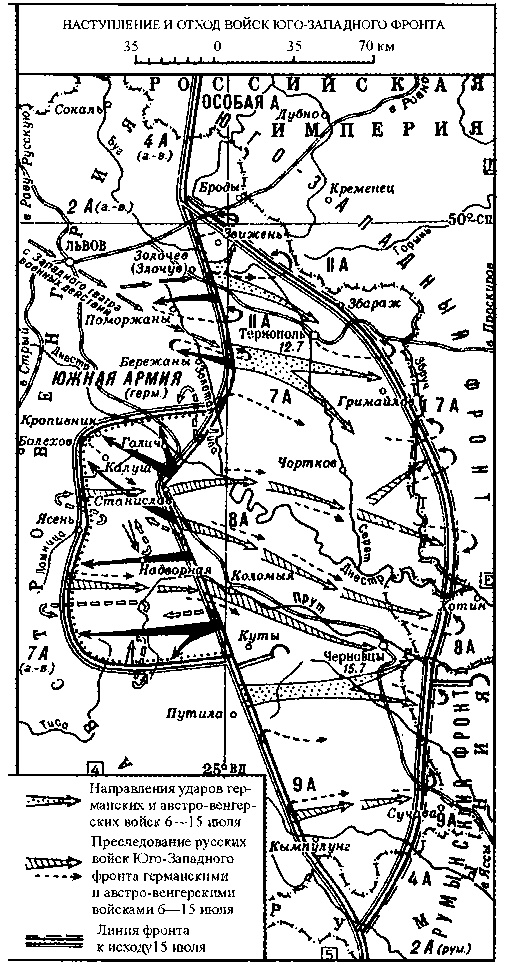

Наступление русской армии все-таки состоялось, оттягивать его, несмотря на усилия австро-германских войск не провоцировать конфликт, проантантовское Временное правительство более не могло. Определенные надежды не только в русских, но и в англо-французских, а также в американских политических кругах возлагали на достигший тогда своей кратковременного апогея культ Керенского. Хотя корнями своими популярность военного министра уходила в специфически русскую традицию отношения к главе государства,70 «демократический Запад» полагал, что мобилизационного эффекта вкупе с усиленным военно-техническим сотрудничеством с окрепшей в техническом отношении русской армией, а также порции кредитов будет достаточно для решающего удара по Австро-Венгрии. На победу над германской армией, к тому моменту потопившей в крови попытки союзников наступать не только в Шампани, но и во Фландрии, фактически не рассчитывали. 1 июля 1917 г. начался так называемый 2-й Брусиловский прорыв, куда лучше обеспеченный техническими средствами и огневой поддержкой. Главный удар вновь наносился в Галиции, но были и вспомогательные атаки: на фронте по Двине, под Крево, Барановичами. Почти везде был достигнут по меньшей мере начальный успех, а Юго-Западный фронт и вовсе на некоторое время погрузился в победную эйфорию. Вновь захватывали множество пленных, брали богатые трофеи, австрийские части являли явные признаки разложения. Показали себя в бою и создаваемые национальные части, главным образом чехословацкие и польские. Готовились к переходу в наступление с помощью переподготовленной румынской армии и в Молдове. Однако почти сразу победные фанфары стали сменяться какофонией совсем других известий. В ряде случаев состоялись не только плохо прикрытые попытки саботажа наступления, но и открытые отказы исполнять приказы, причем по постановлению разного уровня комитетов. Воцарившийся в головах и в ре-