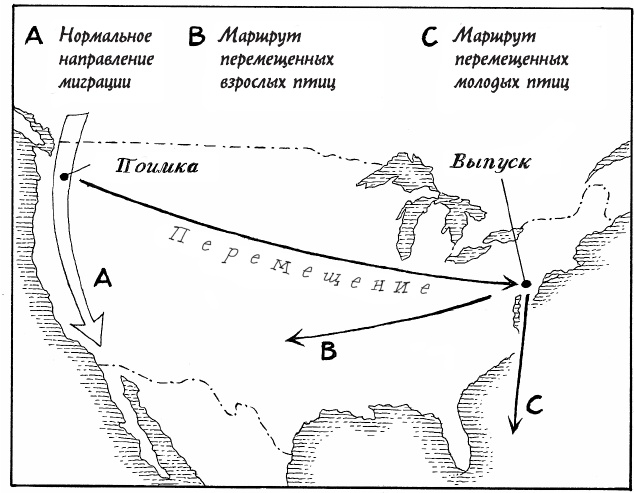

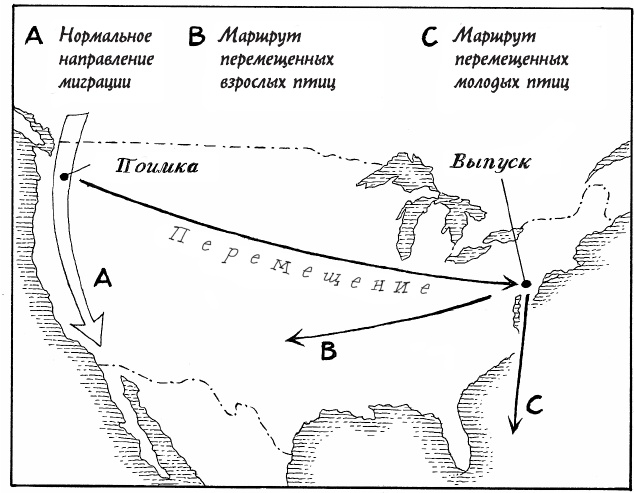

Дав птицам отдохнуть день или два, их выпускали на волю: молодых — на одной площадке, а взрослых — на другой, чтобы не дать молодым птицам возможности следовать за старшими. В общей сложности было отслежено 30 птиц (15 взрослых и 15 молодых); в этой операции участвовали наблюдатели и два легкомоторных самолета. Для каждой птицы было зарегистрировано последнее место остановки, и по расположению этих мест было вычислено предпочтительное направление миграции.

Овсянки Торупа

Обычно эти птицы мигрируют в южном направлении, но перемещенные взрослые птицы неизменно летели на запад, как бы пытаясь компенсировать свое невольное трансконтинентальное путешествие. В то же время неопытные молодые птицы направились на юг, как будто не подозревая о том, что с ними проделали. Торуп заключил, что взрослые птицы, видимо, приобрели до этого «навигационную карту», работающую в масштабах всего континента, а может быть, и всего мира. Это позволило им определить, где они находятся, даже после огромного изменения долготы, а молодые птицы при выборе направления по-прежнему опирались на более простую врожденную программу.

Торуп предположил, что в основе картографии этих птиц могут лежать магнитные ориентиры, но признал, что перепад напряженности магнитного поля между Западным и Восточным побережьями США настолько мал, что не может быть полезен с точки зрения навигации. Он рассуждал также о возможности использования птицами астрономических или запаховых ориентиров, но считал невозможным отслеживание ими своего положения при помощи какой-то формы счисления пути, потому что расстояние перемещения было слишком большим.

Другие свидетельства существования у птиц способности к навигации по карте были получены в серии экспериментов, которые двое российских ученых, Никита Чернецов и Дмитрий Кишкинев, поставили в сотрудничестве с группой Моуритсена из Германии.

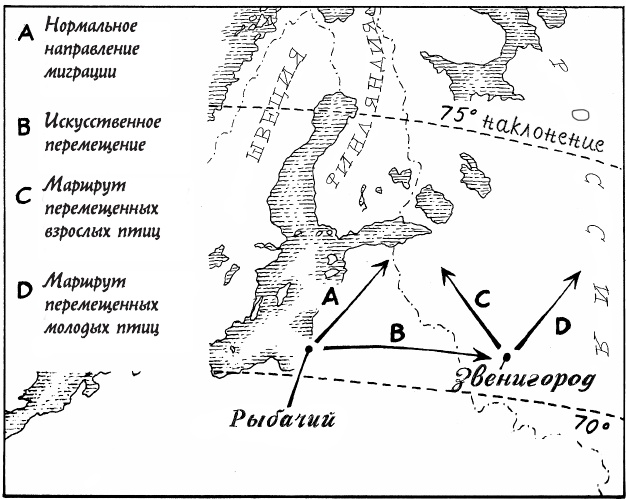

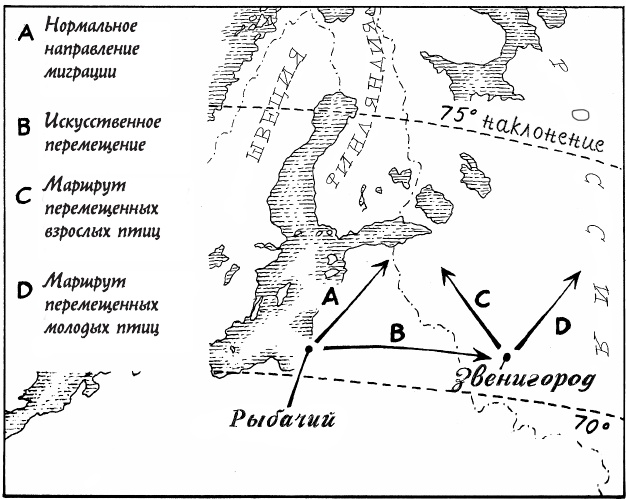

Маршрут весенней миграции тростниковой камышевки

[355], которая летит к своим гнездовьям, расположенным далеко на северо-востоке, проходит через поселок Рыбачий на побережье Балтийского моря. Чернецов ловил там этих птиц и перевозил их (на самолете) под Москву, на 1000 километров прямо на восток. Таким образом, птицы не испытывали таких изменений широты, которые они могли бы обнаружить по магнитному наклонению или звездному компасу. Если бы птицы ничего не знали о своем перемещении на восток, они предположительно должны были по-прежнему стремиться лететь в северо-восточном направлении. Однако, когда их поместили в клетки Эмлена под чистым звездным небом, взрослые камышевки проявили сильное желание лететь на северо-запад — именно в том направлении, которое привело бы их из нового места к обычным гнездовьям

[356]. Казалось, что они знают, что́ с ними произошло, и вносят соответствующие поправки в свой маршрут. Молодые же птицы ориентировались в северо-восточном направлении.

Чернецов отметил, что напряженность магнитного поля в Рыбачьем и том месте, куда птиц перевезли, несколько различается (на 3 %). Поэтому существовала теоретическая возможность, что птицы могли замечать изменение долготы по этому различию. Однако эта версия казалась маловероятной.

Камышевки в Рыбачьем. Следует учесть, что величина магнитного наклонения на обеих площадках одинакова

Альтернативная гипотеза предполагала, что птицы определяют разницу в долготе по изменению времени восхода и заката солнца между двумя местами. Это означало бы наличие двух внутренних часов: одни должны были по-прежнему идти по времени Рыбачьего, а другие быстро перестроиться на солнечное время нового местоположения.

Хотя данных о наличии у птиц способности к подобным сравнениям нет, «циркадные часы» млекопитающих (расположенные в отделе мозга, называемом гипоталамусом) действительно содержат нейроны двух типов: одни из них моментально реагируют на изменения длительности светового дня, а у других на такую перестройку уходит до шести суток

[357]. Возможно, такие двойные часы позволяют млекопитающим — и, может быть, птицам — воспринимать изменения долготы.

Чтобы проверить эту многообещающую идею двойных часов, Кишкинев поставил эксперимент, в котором у перелетных камышевок вызывали сдвиг внутренних часов

[358]. Сначала он поместил камышевок в ориентационную клетку Эмлена, чтобы установить предпочтительное направление их миграции стандартным способом. Затем, не увозя их из Рыбачьего, он вызвал у них состояние легкого джетлага (нарушения биоритмов), искусственно сдвинув время заката и восхода в соответствии с параметрами светового дня на подмосковной площадке. Если бы птицы действительно выявляли изменения долготы при помощи системы двойных часов, то предпочтительное направление миграции у камышевок с джетлагом должно было измениться, но этого не произошло. Этот результат убедительно показывал, что перемещенные птицы определяют свое местоположение при помощи какого-то другого механизма.

Могли ли птицы отслеживать перемещение на восток при помощи некого инерционного счисления пути? Могли ли они использовать запаховые или акустические ориентиры — или тайно применять некую замысловатую форму астрономического ориентирования?

Чернецов и Кишкинев изящно исключили все эти возможности, проведя эксперимент, в котором не было вообще никакого физического перемещения камышевок. Вместо этого их попросту окружили искусственным магнитным полем, которое точно соответствовало магнитной сигнатуре площадки, расположенной в 1000 километрах к востоку

[359]. И вот тогда птицы снова изменили предпочтительное направление полета, более того, их реакция была «неотличима от наблюдавшейся после реального физического перемещения на 1000 километров на восток». Поскольку ничто другое не менялось, камышевки могли использовать только магнитные ориентиры. Но в чем именно они состояли?