Из сердца эмира рвалась молитва.

— О Аллах! Это моя мать! Если не дано мне заговорить с ней, поцеловать ее ноги, если не дано назвать ее матерью, не дано произнести: «Мама, мама, смотри, твой сын вернулся!» — если не дано, позволь мне, о Всемилостивый, увидеть ее лицо, дай ей увидеть мое — только один раз, о Аллах! Один-единственный!

Но лицо ее оставалось сокрытым, так она и проследовала мимо, однако, проходя, молилась. Голос ее был тих, но он расслышал ее слова:

— О светлая Матерь! Именем благословенного твоего возлюбленного Сына, прошу тебя, вспомни и моего! Пребудь с ним, верни его мне, и побыстрее. О, сколь велико мое горе!

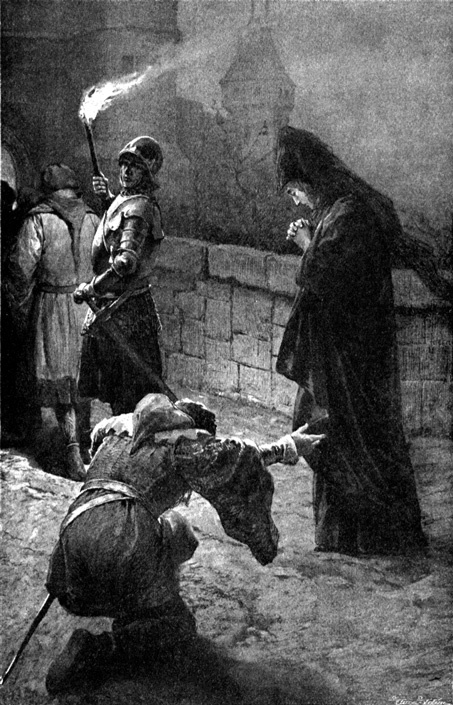

Весь мир, а с ним и она расплылись в пелене слез, которые Мирза более не пытался сдерживать. Протянув к ней руки, он упал на колени, а потом и лицом вниз; лицо оказалось в пыли, но его это не заботило. А когда он вновь поднял глаза, она уже прошла мимо — последняя в процессии. Он понял, что она его не заметила.

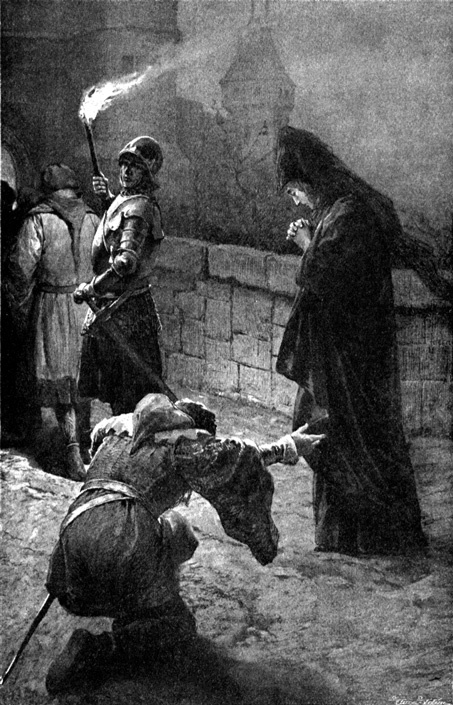

Он последовал за ней. Все отошли в сторону, чтобы первой пропустить ее в двери. Там ее ждал монах; она вошла, а факельщик остался один снаружи.

— Стой! — проговорил он надменно. — Ты кто таков?

Эти грубые слова вырвали эмира из мира грез, вернув ему все его способности.

— Синьор из Отранто, — отвечал он.

— Что тебе надобно?

— Впусти меня в часовню.

— Ты здесь чужой, а это частная служба. Или тебя пригласили?

— Нет.

— Я не могу тебя впустить.

Протянув к ней руки, он упал на колени…

Вновь мир вокруг Мирзы погрузился во тьму, но на сей раз гнев был тому причиной. Факельщик не подозревал, какая ему грозит опасность. На его счастье, из дверного проема долетел, выводя проникновенную мелодию, женский голос из хора. Услышав его, Мирза успокоился. В голосе звучало нежное, надмирное моление, и, полностью покорившись, он вступил в спор с самим собой… Она не заметила его, когда он лежал в пыли совсем рядом, а теперь этот отпор у двери — им не может быть иного объяснения, кроме того, что такова воля Небес… Времени еще достаточно — лучше уйти, а потом вернуться — возможно, завтра. Он не сможет объяснить, кто он такой, если его вдруг спросят… Последует скандал — эта мысль его ужаснула… Да, лучше покинуть замок. И он повернулся, чтобы уйти. Но через шесть шагов в его возбужденном мозгу вновь возник образ графини — ему представилось, как она проходит мимо, молясь за него, она предстала перед ним как будто картина горя.

Охваченный волнением, он остановился. Сколько лет она скорбела о нем! Ее любовь глубже, чем море! Вновь слезы, и, даже не думая о том, что он делает, сколь это бесцельно, он вернулся к дверям.

— Замок этот ограбили и сожгли пираты, верно? — обратился он к факельщику.

— Да.

— И они убили графа Корти?

— Да.

— И похитили его сына?

— Да.

— А другие дети у графа были?

— Нет.

— Как звали мальчика?

— Уго.

— Так вот, шепну тебе на ухо: дурно ты поступил, не впустив меня: я и есть Уго.

И после этого эмир решительным шагом пошел прочь.

Его настиг вопль, отрывистый и пронзительный, раздавшийся от дверей часовни; потом он услышал его второй раз, это был скорее стон, чем вопль, и, решив, что факельщик поднял тревогу, он перешел с шага на бег и вскоре оказался на морском берегу.

Дыхание моря освежало и успокаивало, и, перейдя обратно на шаг, он повернул в сторону Бриндизи. Однако тот вопль продолжал его преследовать. Он воображал себе сцену в часовне: отчаяние графини, прерванную службу, торопливые расспросы — переговоры, возможно, поиски. Его видели все участники процессии, кроме графини, а значит, во всей этой истории оставался лишь один занимавший ее вопрос: действительно ли это ее сын?

Разумеется, несчастная дама не успокоится, пока не будут исчерпаны все возможности поисков. Незнакомца не окажется в замке, и, скорее всего, в погоню отправят всадников. Энергия материнской любви неисчерпаема. Эти соображения заставляли эмира спешить. Иногда он пускался бегом и остановился только у святилища Богоматери с Младенцем у поворота дороги. Там он опустился на знакомую плиту, чтобы отдышаться.

Все это, безусловно, говорит о том, что он отдал предпочтение Магомету. Но в этот момент он принял решение. Он выполнит все, что велит ему долг перед молодым повелителем, а потом вернется сюда и поселится в родной стране.

Он просидел на плите час или более. Время от времени в ушах его звучал все тот же вопль — он не сомневался, что кричала его мать, — и каждый раз, как он его слышал, совесть хлестала его своим колючим хлыстом. Зачем доставлять ей новые страдания? Ибо что еще могут вызвать бесконечные страхи и надежды, которые ей предстоят? Ах, если бы она увидела его, когда он был совсем рядом на дороге! Но она не увидела, и в том была воля Аллаха — учение ислама с его фатализмом приносило ему некоторое утешение. Другим утешением было то, что он обрел свою землю и титул. Отныне он будет графом Корти — и это не личина; взяв себе это имя, он принял решение отправиться в Бриндизи и утром, еще до того, как из замка примчится гонец, сесть на корабль в Геную или Венецию.

Когда он поднялся с плиты, из короба выпорхнула птичка, нашедшая там ночной приют. Ее писк напомнил ему про улыбку, которую он якобы увидел на лице Мадонны, напомнил и то, как позднее эта улыбка, будто бы своевременное одобрение, навела его на мысль о графине. Он еще раз взглянул в лицо Пресвятой Девы, однако ночь накинула на него покрывало — и тогда он подошел ближе и мягко коснулся ладонью Младенца. То, что за этим последовало, нельзя назвать чудом, это лишь следствие той мудрости, которая сделала Приснодеву и Святого Младенца воплощением Божественной благодати. Эмир поднялся повыше и, сдвинув увядшие цветы-приношения, поцеловал ногу более высокой из двух фигур, произнеся при этом:

— Вот так я поцеловал бы свою мать.

Когда он спустился обратно и снова тронулся в путь, ему показалось, что кто-то ответил:

— Ступай своей дорогой! Бог и Аллах суть одно.

Продолжим наше повествование.

Из Бриндизи эмир отплыл в Венецию. За две недели, проведенных в «славном городе на лоне моря», он изучил его досконально. За это время он отыскал на стапелях у корабела с Адриатики ту самую галеру, на которой потом прибыл в Золотой Рог. Оставив распоряжение нанять шкипера и команду, когда судно будет достроено, сам он отправился в Рим. В Падуе он обзавелся воинским снаряжением и нанял отряд кондотьеров — солдат-наемников самых разных национальностей. Несмотря на весь свой божественный авторитет, его святейшество Николай V с трудом удерживал в руках свои области. Корсары, сегодня благоговейно целовавшие ему руку, завтра без всякого зазрения совести обчищали один из его городов. Так оказалось, что граф Корти — как называл себя эмир — застал один из городов в осаде мародеров; он разогнал их, собственной рукой зарубив главаря. Николай прилюдно осведомился, каково его имя и какую он предпочтет награду.