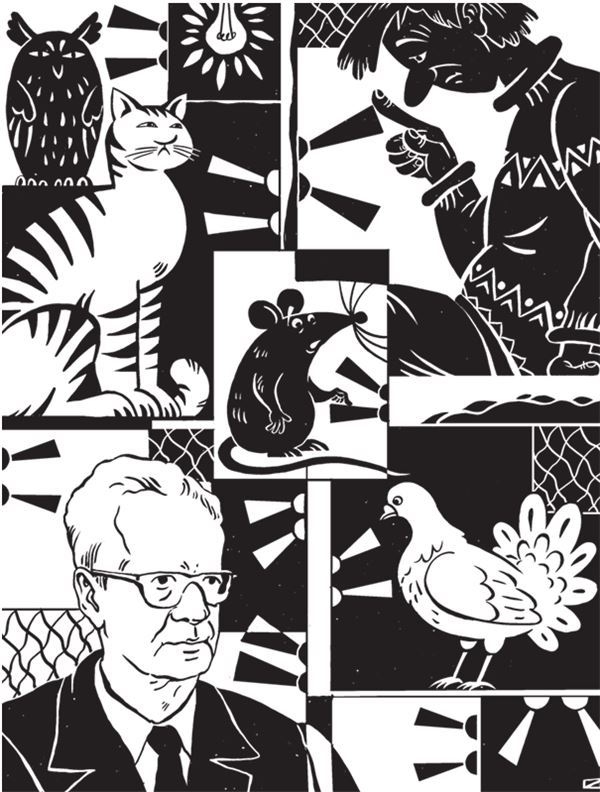

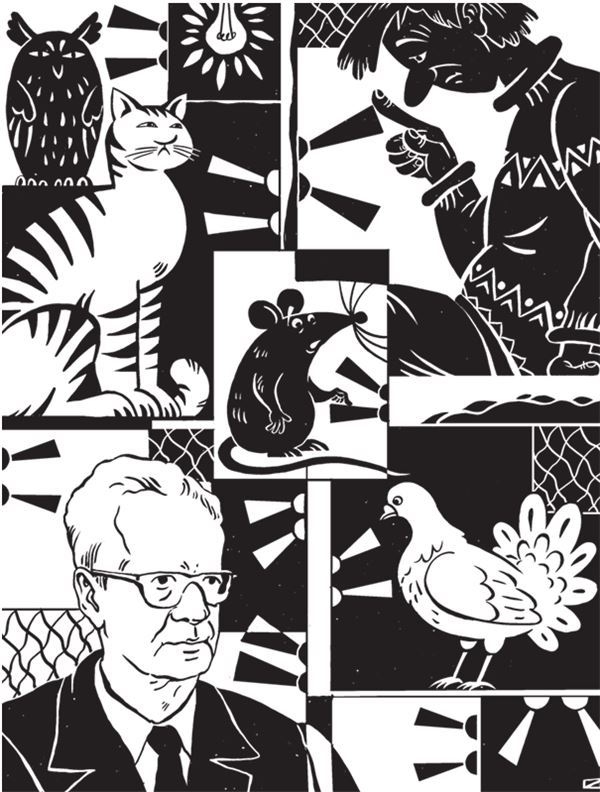

Последовательно-бихевиористский ответ на этот вопрос дал Бёррес Фредерик Скиннер — классик бихевиоризма; ученый, которого члены Американской психологической ассоциации в 1972 г. поставили на первое место в списке самых выдающихся психологов XX века (второе место занял Зигмунд Фрейд). По Скиннеру формирование поведения представляет собой полный аналог дарвиновской эволюции. Всякий организм постоянно совершает множество беспорядочных простых движений. Некоторые из них приводят к успеху (появляется еда) — такие действия закрепляются и в дальнейшем производятся уже каждый раз при попадании в экспериментальную ситуацию; прочие же выбраковываются. Если условия опыта усложнить (скажем, крысе надо нажать последовательно на два рычага, причем в строго определенном порядке), то соответствующее изменение поведения опять будет формироваться «методом тыка» — но уже на базе ранее усвоенного навыка. И если в эволюции естественный отбор, накапливая и суммируя ничтожные отклонения, создает такие сложные и совершенные структуры, как глаз или птичье крыло, то почему аналогичный процесс в психике не может формировать сложнейшие поведенческие акты? Немного усердия — и любой изощреннейший многоходовый план стратега или гениального шахматиста можно будет представить как последовательность простейших действий, рожденных когда-то механическим перебором и зафиксированных подкреплением.

Увы, и эта «очевидность» оказалась ложной. Работы исследователей других направлений, а также наиболее талантливых и интеллектуально честных бихевиористов (таких, как Харри Харлоу) показали, что поведение невозможно свести к схеме «стимул — реакция — подкрепление». Животное, конечно, постоянно вносит поправки в свое поведение в соответствии с его результатами. Но и эти поправки, и первоначальное поведение никогда не рождаются из случайного перебора бессмысленных движений: они всегда опираются на внутренние представления животного о ситуации, в конечном счете — на врожденные поведенческие акты. И в природных условиях (а не в предельно искусственной среде «ящика Скиннера») они обычно уже изначально более или менее адаптивны.

В главе «Навязчивая идея» мы уже говорили, что развитие некоторых социальных и экономических объектов больше напоминает не дарвиновскую эволюцию, а теоретические схемы Спенсера, Копа и прочих неоламаркистов. Это справедливо и для формирования поведенческих навыков: первичные изменения в этом процессе уже сами по себе приспособительны, дальнейший же отбор лишь отметает не оправдавшие себя варианты, оставляя самые удачные.

Завершая сюжет об отношениях естественного отбора с психологией, нельзя не сказать о том, что другое (и самое, пожалуй, плодотворное) направление науки о поведении — этология — выросло непосредственно из эволюционной зоологии и вся проникнута дарвиновским духом

[244]. Долгое время, правда, она ограничивалась изучением животных, не претендуя на описание поведения человека (точнее, гуманитарии-психологи не принимали ее притязаний всерьез). Однако в последние десятилетия этологические методы и концепции все настойчивей проникают на территорию психологии, и словосочетание «этология человека» уже никого не удивляет.

Наконец, сравнительно недавно сформировалось еще одно направление, пытающееся прямо приложить дарвиновские методы к задачам психологии. В конце 1980-х годов группа психологов из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре прямо провозгласила создание эволюционной психологии — научного направления, призванного объяснить устойчивые особенности психической жизни человека через историю его вида.

Правда, у многих ученых методология эволюционной психологии вызывает серьезные вопросы. Разумеется, критики не отрицают того, что основные и наиболее универсальные черты человеческой психики — такой же продукт естественного отбора, как характерные черты его анатомии. Их смущает присущий эволюционной психологии «модульный» подход к человеческой психике: каждое конкретное психическое качество рассматривается как самодостаточный признак, а дальше «под него» выстраиваются более или менее правдоподобные рассуждения о древних условиях жизни, адаптацией к которым мог бы быть данный признак. (При этом явно или неявно предполагается, что каждому такому психическому признаку соответствует некий ген или комплекс генов — эволюционно-психологическая литература изобилует словосочетаниями типа «мутации, повышающие склонность к моногамии» или «гены, обеспечивающие альтруистическое поведение»

[245].) Критики такого подхода иронизируют: кабы не было точно известно, что способность читать люди приобрели уже в историческое время, эволюционные психологи непременно нашли бы в африканской саванне эпохи плейстоцена какой-нибудь экологический фактор, приспособлением к которому было бы чтение. И приступили бы к поискам «генов чтения».

Сказанное опять-таки не означает, что селекционистский подход в психологии не имеет перспектив. Однако и здесь его применение если и окажется плодотворным, то не раньше, чем будет создана необходимая методологическая база — позволяющая, в частности, не только выдвигать более или менее правдоподобные версии о действовавших в прошлом факторах отбора и их влиянии на характерные особенности человеческой психики, но и проверять их.

Крупный успех в решении той или иной научной проблемы принято называть словом «прорыв», позаимствованным из военно-стратегической лексики. Думая о грядущих прорывах, нелишне помнить азбучную истину военного искусства: даже талантливо задуманный, но не обеспеченный необходимыми ресурсами и своевременным подтягиванием тылов прорыв не только не достигает намеченной цели, но и создает риск полного разгрома совершающей его группировки. И преемникам самонадеянных полководцев придется в лучшем случае начинать все сначала — в куда менее выгодной позиции и с потерей времени. И хотя в битве за знания ученым не противостоит злонамеренный противник, подобное может случиться и там: преждевременное или чересчур прямолинейное приложение даже весьма перспективной идеи к новому кругу проблем может не только не принести ожидаемых результатов, но и скомпрометировать саму идею. Как мы видели, именно этим закончились первые попытки приложения идеи естественного отбора к психологии и наукам об обществе. Наблюдая сегодня новое триумфальное вступление этой идеи в те же области, мы от души желаем, чтобы оно было более успешным — но не можем не замечать, что оно сплошь и рядом сопровождается теми же ошибками, которые уже однажды привели к полному конфузу.