Отбор взад-вперед

В опытах с тринидадскими гуппи (к которым мы еще не раз вернемся в этой книге) была показана и еще одна важная вещь: результат селективных процессов может оказаться контринтуитивным, нелинейным, и о нем нельзя судить по первым видимым сдвигам. Еще ярче этот эффект проявился в другой замечательной работе, также посвященной изучению естественного отбора и по общей схеме очень сходной с тринидадскими исследованиями.

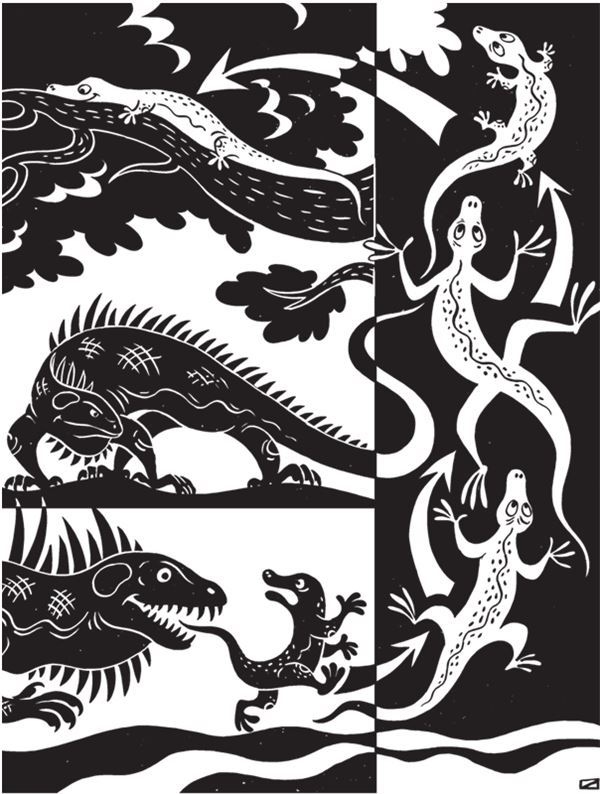

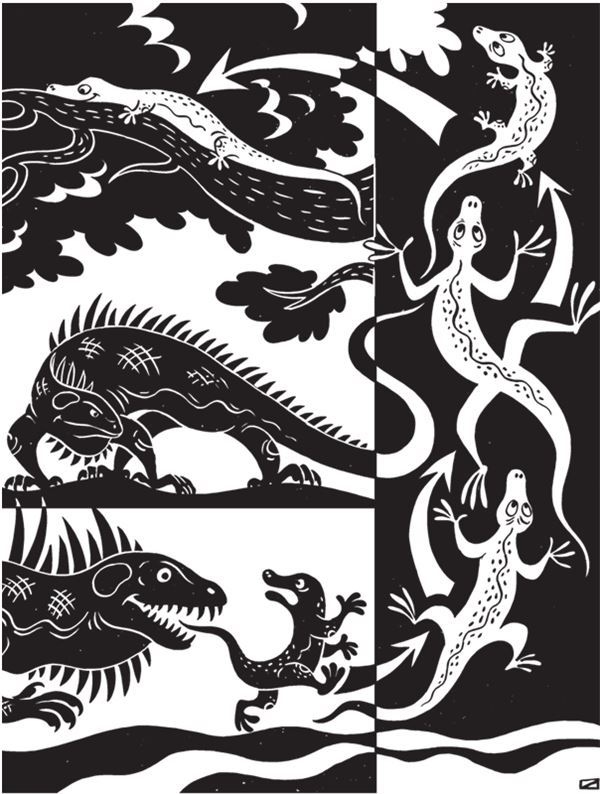

Авторами ее были биологи из Гарвардского университета и Калифорнийского университета в Дэвисе во главе с профессором Джонатаном Лозосом, а объектом — ящерицы Anolis sagrei. Эти рептилии обычно обитают на земле, но нередко забираются и на деревья. Группа Лозоса выпустила на шести маленьких островках Багамского архипелага, где жили анолисы, хищных игуан Leiocephalus carinatus, охотящихся на анолисов. Шесть других островков, на которых у анолисов не было наземных врагов, служили контролем.

Через полгода численность анолисов на островах с хищниками упала вдвое, а у выживших средняя длина лап заметно увеличилась по сравнению с исходной. Еще через полгода анолисы на этих островах встречались только на деревьях, а их лапы стали в среднем короче, чем до начала эксперимента. (Считается, что длинные лапы позволяют быстрее бегать по земле, а короткие более удобны для жизни на деревьях.) При этом на островах, где хищников не было, ни численность, ни пропорции анолисов не претерпели никаких изменений.

Судя по крайне сжатым срокам изменений, первую фазу можно назвать эволюцией только условно: хищники просто переловили половину популяции раньше, чем она успела найти эволюционный ответ на их появление. «Удлинение» лап здесь — эффект не эволюционный, а чисто статистический: если из корзины с сотней яблок разной величины убрать полсотни самых мелких, средний размер яблок в корзине заметно увеличится, хотя ни один конкретный фрукт не станет больше. Однако этот эффект показывает, что игуаны ловили в основном коротконогих анолисов, т. е. действовали именно селективно (избирательно) — хотя на земле эти хищники способны поймать даже самого длинноногого анолиса.

Гораздо интереснее последующее укорочение ног. Его уже нельзя объяснить простым «выеданием самых длинноногих»: средняя длина лапы упала ниже исходного уровня, чего никак не могло получиться в результате механического изъятия сначала всех коротконогих, а затем всех длинноногих — от популяции бы просто ничего не осталось. Значит, в новых поколениях анолисов длина лап уменьшилась за счет последовательного отбора, сумевшего на базе имеющегося генетического разнообразия не только вернуть этот показатель к исходному значению, но и продвинуть его в противоположную сторону. (Через несколько лет группа, возглавляемая одним из соавторов Лозоса — Томасом Шёнером, — показала, что лапы у анолисов, живущих на островах с хищниками, стали еще короче; при этом анолисам оказалась доступной значительно бóльшая часть кроны, чем через год после вселения хищников.) Заметим, что изменения коснулись не только строения, но и поведения анолисов — именно их переход к древесному образу жизни сделал коротконогость выгодной

[42].

В этой красивой работе заслуживает внимания еще одно обстоятельство — то, что именно такой двухфазный ответ (первоначальное удлинение лап с последующим их укорочением при переходе к древесному образу жизни) предсказывали предварительные расчеты на компьютерной модели. Таким образом, распространенное мнение, что «теория Дарвина может все объяснить, но не способна ничего предсказать», мягко говоря, не вполне верно.

«Сию же минуту проверить веками!»

В наше время научная литература по селективным процессам в природе поистине необъятна. Однако и сегодня в некоторых сочинениях (как правило, не собственно биологов, а представителей смежных специальностей — в частности, историков биологии, а то и просто мыслителей широкого профиля) можно прочитать, что идея естественного отбора остается чистым умозрением, не подкрепленным (или недостаточно подкрепленным) фактами. В некоторых случаях это превращается уже в чисто словесную эквилибристику — когда утверждается, например, что отбор существует «как наглядная реальность», но не «как фактор эволюции» (не спрашивайте меня, что это значит). Другие критики полагают, что примеры конкретных селективных процессов, о которых шла речь выше, — это капля в необозримом океане биологических явлений, и то, что некоторые из этих явлений хорошо объясняются дарвиновскими механизмами, еще не означает, что этими механизмами можно объяснить и все остальные случаи. Интересно, что эти авторы любят ставить в пример дарвинистам физику — в ней, мол, соотношение эмпирических знаний и их теоретических объяснений близко к идеальному, и биологам следует стремиться к такому соотношению, а не утверждать, что теория, подтвержденная для нескольких случаев, справедлива и для несчетного множества остальных.

Между тем в момент рождения ньютоновой механики телá, движения которых она описывала, можно было пересчитать буквально по пальцам: планеты (коих на тот момент было известно шесть), Луна и, возможно, наиболее крупные спутники других планет. К подавляющему большинству известных тогда движущихся тел (живым существам) она была вовсе неприложима, в отношении других (лодка, корабль, выстреленное ядро и т. д.) давала лишь некоторые частные результаты. Даже свой парадный пример — маятник — ньютонова механика описывала с изрядными допущениями, и это описание хорошо совпадало с эмпирическими данными лишь для небольших углов отклонения и короткого времени наблюдения. Тем не менее ее довольно скоро признали образцом научной теории и больше двухсот лет никто не сомневался, что она справедлива для всех тел и всех движений (пока не были обнаружены факты, прямо противоречащие ей

[43]). И такое отношение к ней проистекало не из какого-то особого авторитета Ньютона, а из понимания, что в большинстве случаев измерить все силы, действующие на движущиеся тела, технически невозможно. Почему же к эволюционной теории подходят с иными мерками — хотя на ее объекты действует гораздо больше факторов в гораздо более сложных и разнообразных сочетаниях?

Наконец, чаще всего позиция критиков примерно такова: «Ну да, допустим, ваш отбор может обеспечить распространение уже имеющегося приспособления, определяемого обычно одним геном. Но никто никогда не видел, чтобы он создал новую форму живых существ, чье строение тела по многим признакам отличается от их предков».