Но именно в это время наивысшей популярности ламаркизма впервые нашелся человек, который спросил: а существует ли вообще сам эффект?

Этого человека звали Август Вейсман

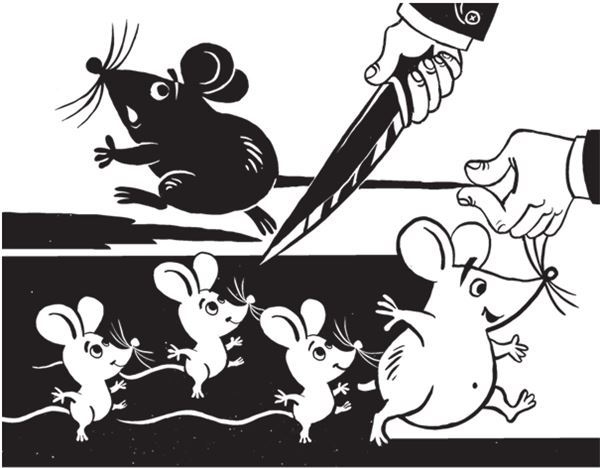

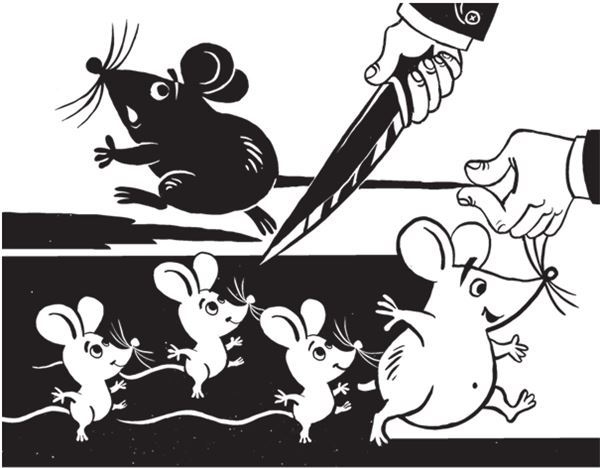

[81]. Почтенный профессор Фрайбургского университета, приобретший научный авторитет работами в модной тогда науке цитологии, но затем из-за испорченного зрения вынужденный заниматься биологией в основном умозрительно, он так и просится в персонажи карикатуры — подслеповатый кабинетный теоретик, от чрезмерной учености усомнившийся в очевидном. Не удивительно, что в устном предании он остался педантичным чудаком, который отрезáл мышам хвосты, получал от бесхвостых грызунов приплод, выращивал до взрослого размера, мерил хвост, снова отрезал… И, не получив никакого изменения длины хвоста на протяжении 22 поколений, сделал вывод: индивидуальные изменения, случившиеся с организмом в течение жизни, не наследуются

[82].

Вейсман действительно поставил такой опыт. Но он мог и не утруждаться: многие породы собак подвергались обрезке ушей и хвостов в куда более длинном ряду поколений — с тем же результатом. Еще более масштабный эксперимент природа поставила над самим человеческим родом — точнее, над его прекрасной половиной. Всякая женщина рождается с девственной плевой. Если ей вообще суждено кого-то родить, то только после разрушения этой структуры. Но этот признак, уничтожаемый в каждом поколении, упрямо воспроизводится в следующем на протяжении всей известной нам истории человечества. Где же оно, пресловутое «наследование приобретенных признаков»?

На этот вопрос ламаркисты нашли ответ довольно быстро: мол, грубая разовая травма не может служить моделью мягкого, но постоянного давления среды на организм. Правда, оставалось непонятным, как организм отличает одно от другого и где проводит границу. Ведь многие виды имеют приспособления именно к быстрым, сильно травмирующим воздействиям — взять хотя бы знаменитую способность ящериц восстанавливать утраченный хвост. Но еще хуже было с примерами наследования приобретенных признаков. Наиболее авторитетный идеолог ламаркизма, чрезвычайно популярный в ту пору философ Герберт Спенсер вынужден был привести в качестве таковых наследственный сифилис и телегонию — поверье заводчиков лошадей и собак, что если самка спаривалась в течение жизни с разными самцами, то у потомства от более поздних отцов могут обнаруживаться черты предыдущих. Но у самого этого феномена было туго с примерами: «гадюки семибатюшные» обитали только в проклятиях и анекдотах. Впрочем, как мы помним из главы «Отбор в натуре», с примерами действия естественного отбора в те времена дело обстояло не лучше.

К концу XIX века представления о возможности наследования приобретенных признаков по-прежнему преобладали, но уже не казались само собой разумеющимися: спор двух концепций был перенесен на поле эксперимента. Поисками заветного феномена азартно занялось множество ученых в разных странах мира. Они использовали разные объекты и разные признаки, но схема их работ обычно была одной и той же: берем некий фактор, воздействуем им на подопытные организмы (желательно на молодые, еще не закончившие свое формирование, а еще лучше — на семена, проростки, икру, личинок и тому подобные стадии) и убеждаемся, что их индивидуальные признаки смещаются в ту же сторону, в какую под действием данного фактора эволюционировали близкие им виды в природе.

Например, целая школа французских ботаников во главе с Гастоном Боннье много лет проводила опыты с переносом десятков видов растений с равнин в альпийские условия — исправно убеждаясь, что уже в первом поколении черты таких растений изменяются в сторону родственных им горных видов. Русский ученый Владимир Шманкевич, увеличивая концентрацию соли в воде, где развивались личинки рачка Artemia salina (хорошо знакомого аквариумистам в качестве корма для рыбок), демонстрировал, что у выросших в таких условиях рачков форма хвостового членика и число щетинок на хвосте соответствовали аналогичным признакам вида A. muhlhausenii, в природе живущего в более соленой воде. Если же вовсе убрать из воды соль, A. salina приобретал сходство (правда, по другим признакам) с пресноводным рачком Branchipus stagnalis. Другие ученые столь же убедительно показывали, что мыши, с рождения содержавшиеся на холоде, имели более короткие уши и хвосты, чем те, что росли в тепле, — что полностью соответствует биогеографическому правилу Аллена о различиях между южными и северными формами одного вида. Или что у головастиков, которых растили на мясной пище, кишечник оказывался короче, чем у головастиков того же вида, питавшихся растениями (как известно, для переваривания растительной пищи требуется более длинный кишечник). Работ такого рода было опубликовано множество, но все они ровным счетом ничего не доказывали: с таким же успехом существование хамелеона можно было бы считать доказательством того, что наши обычные ящерицы когда-то умели менять цвет покровов по своему усмотрению.

Кроме того, эти опыты имели и еще одну общую слабость: в них было очень трудно отделить то, что организм унаследовал, от того, что самостоятельно приобрел в ходе собственной жизни. Допустим, мы вслед за Боннье и его сотрудниками пересадили сеянец хлопушки

[83] с равнины на высоту две с лишним тысячи метров, и она выросла мелкой и суховатой, как родственный горный вид. Мы собрали с нее семена и высадили… где? Если в горах — то да, из них вырастут мелкие и жесткие растения. Но как узнать, унаследовали ли они эти качества от «натурализовавшихся» в горах родителей или самостоятельно адаптировались к горному климату — так же, как это сделали их родители? Если же мы высадим их на равнине, из них вырастут обычные кустики хлопушки. И опять непонятно: то ли они не унаследовали родительских адаптаций — то ли успели адаптироваться обратно, к исходному состоянию?