Вопросы такого рода могут оставаться нерешенными в течение многих десятилетий и даже веков (некоторые из них были поставлены еще в XIX столетии), однако всегда есть надежда, что рано или поздно тот или иной вопрос будет решен окончательно. Как мы упоминали в главе 2, уже в нашем столетии завершился спор, тянувшийся еще со времен становления СТЭ, то есть более полувека

[156]: существует ли симпатрическое видообразование? Несмотря на то, что косвенные свидетельства возможности (и широкого распространения) такого видообразования были известны по крайней мере уже в 1970-х годах, окончательно эта точка зрения восторжествовала только в середине 2000-х.

В последующих главах мы коснемся некоторых вопросов из этой категории, но здесь речь не о них. Нас будет интересовать другой тип вопросов без ответов — такие, на которые ответов действительно нет. Ни предположительных, ни конкурирующих друг с другом — никаких. Подобных вопросов не так уж много, но я не ставлю себе целью привести здесь их полный список. Мне важно показать, какого рода могут быть эти вопросы, чем именно они не вписываются в ту картину эволюции, которую рисует современная наука, и какие из этого можно сделать выводы.

Печать родины

Часто ли вам приходилось видеть синих бабочек? У европейских бабочек эта часть спектра почему-то не в чести: синий (точнее, голубой) цвет преобладает разве что в окраске самцов голубянок, да еще у нескольких видов (траурниц, адмиралов) этот колер представлен в виде маленьких пятнышек. А вот на Цейлоне много и голубых, и темно-синих бабочек, причем принадлежащих к самым разным семействам. Хотя вроде бы нет никаких разумных причин, по которым синие тона в окраске крыльев должны быть выгодны на Цейлоне, но невыгодны в Европе.

На первый взгляд — мелочь, случайное совпадение, биогеографический курьез. Но…

Вероятно, многие читатели с детства помнят навеянный множеством мультфильмов образ обезьян, которые цепляются за ветки не только всеми четырьмя руками, но и хвостом, могут висеть на нем и даже хватать им предметы — как, например, Бандерлоги в советской мультэпопее о Маугли. Те из зрителей этого мультфильма, которым довелось впоследствии побывать в Индии, были, наверно, разочарованы: тамошние храмовые обезьяны-лангуры хотя и отличаются длинными хвостами, но ничего подобного ими не делают.

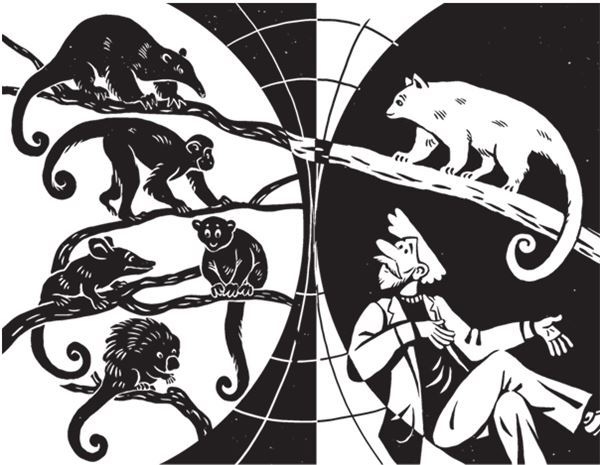

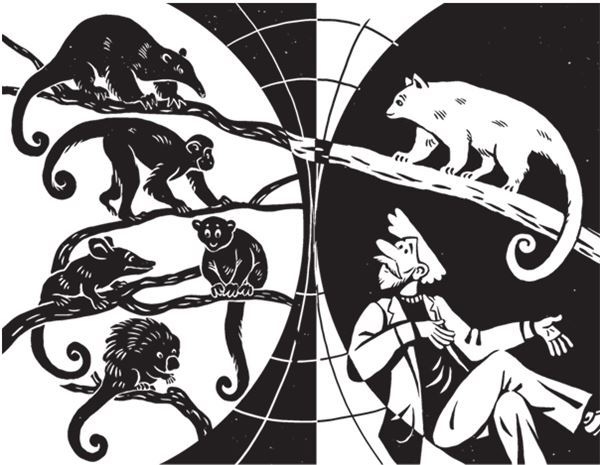

На самом деле обезьяны, способные обхватить ветку хвостом и повиснуть на нем, действительно существуют — но не в Индии, а в Южной Америке. Это «фирменное ноу-хау» целого ряда южноамериканских приматов: капуцинов, коат, ревунов, паукообразных обезьян. Хвост у таких обезьян имеет специфические особенности: на его конце нижняя сторона (которая, собственно, и контактирует с захватываемым предметом) лишена шерсти, а структура кожи на ней подобна коже на ладонях и ступнях — вплоть до наличия папиллярных линий, как на пальцах. Существенно отличается и иннервация хвоста: в нее вовлечено гораздо больше нейронов мозга, как чувствительных (связанных с различными осязательными рецепторами), так и двигательных, что позволяет хвосту совершать гораздо более тонкие и точные движения, чем те, на которые способны хвосты лангуров и мартышек.

Все эти особенности, конечно, удивительны — но не более чем множество других поразительных приспособлений разных организмов к их образу жизни. Куда удивительнее другое: такими же цепкими хвостами с такими же (или сходными) приспособлениями обладает еще целый ряд южноамериканских млекопитающих, ведущих древесный образ жизни: два вида муравьедов-тамандуа, древесный дикобраз, родич енотов кинкажу и даже опоссумы. «Даже» — потому что опоссумы принадлежат к сумчатым млекопитающим (это единственная группа современных сумчатых, живущая за пределами Австралии и прилегающих к ней островов). И стало быть, эволюционно настолько далеки от обезьян (да и вообще от всех остальных цепкохвостых зверей), насколько это вообще возможно в пределах класса млекопитающих. Среди прочих членов «клуба цепкохвостых» близкого родства тоже нет. В частности, муравьеды — это сугубо южноамериканская группа, вся эволюция которой проходила только на этом континенте, в то время как южноамериканские обезьяны — потомки обезьян Старого Света, сравнительно недавно (26–40 миллионов лет назад) как-то попавших в Южную Америку из Африки.

Итак, в Южной Америке цепкохвостость встречается у целого ряда млекопитающих, относящихся к пяти разным отрядам и двум инфраклассам и сходных только образом жизни. Что наводит на мысль, что этот признак явно полезен для древесных зверей и, вероятно, легко возникает заново. Но на других континентах тоже есть тропические леса, и на растущих в них деревьях живет немало видов млекопитающих. Однако среди них мы найдем только одного по-настоящему цепкохвостого зверя — бинтуронга, необычного представителя семейства виверровых, живущего в Юго-Восточной Азии и Индонезии. Частичной цепкохвостостью обладают панголины — уникальные чешуйчатые млекопитающие Африки и южной Азии, выделяемые в отдельный отряд (состоящий из единственного рода с несколькими видами). Почему же признак, столь регулярно возникавший на одном континенте, так редок на других? И почему те немногие животные других континентов, которые ими обладают, как раз неродственны южноамериканским цепкохвостым зверям

[157]?

Похожую картину являет географическое распределение кустарников с так называемым диварикатным ветвлением: в каждом узле дочерние ветки отходят друг от друга под большим углом, часто переплетаясь при этом с соседними ветвями. Вообще говоря, такая схема ветвления встречается нечасто. Но в Новой Зеландии растет около 50 видов кустарников, ветвящихся именно таким образом, причем они принадлежат к двум десяткам разных (и не слишком родственных друг другу) семейств. Каковы бы ни были выгоды и изъяны диварикатного ветвления, странно, почему оно так распространено в Новой Зеландии и так редко в остальном мире

[158].