Онлайн книга «Дарвинизм в XXI веке»

Другой пример: кто не знает «городской ясень» (американский ясенелистный клен Acer negundo), заполонивший Москву и многие другие города? Это настоящий экстремал среди деревьев: нечувствителен к пыли, соли, вытаптыванию почвы, почти любым химическим загрязнениям (успешно растет, например, на разделительной полосе Ленинградского проспекта — одной из самых оживленных московских магистралей!), не поражается вредителями, не болеет, срубленный — очень быстро отрастает. Казалось бы, что может остановить распространение такого растения? Но попробуйте найти его в лесу или вообще где бы то ни было, кроме населенных пунктов и дорог! В лучшем случае вы найдете одно-два чахлых деревца в том месте, где некогда какой-то неряха вывалил кучу городского мусора, содержавшего семена ясенелистного клена. В естественные сообщества, даже заметно нарушенные, ему ходу нет.

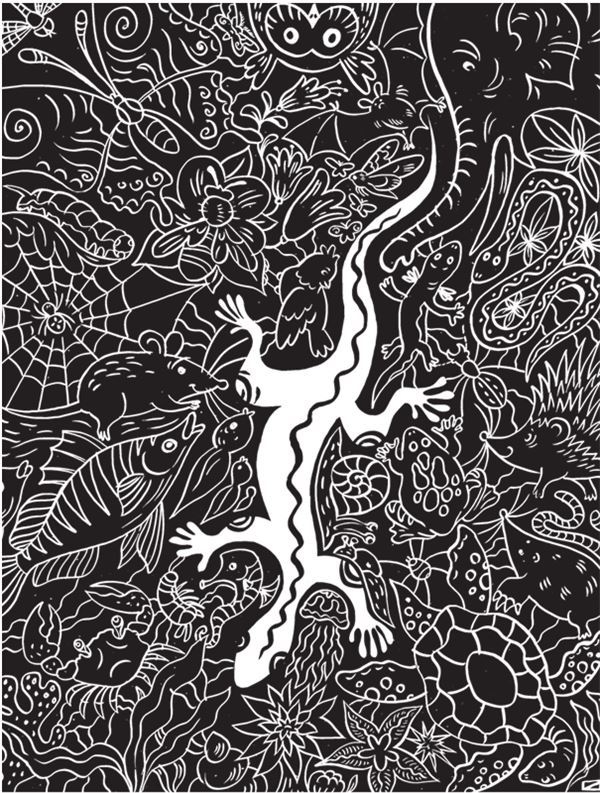

Понятно, что эволюция в таком сообществе сильно затруднена и идет в основном в направлении дальнейшего совершенствования приспособленности к своей нише (если только оно возможно). Виды в сообществе всё точнее притираются друг к другу: цветковые растения подлаживаются под определенные виды опылителей (вырабатывая иногда специальные приспособления, чтобы не допустить в цветок посторонних насекомых), хищники оттачивают приемы охоты на ограниченный круг жертв, паразиты формируют сложные жизненные циклы, повышающие вероятность встречи с хозяином. Видообразование случается редко: ведь видам-потомкам придется как-то разделить и без того тесноватую исходную нишу. Эволюция идет все медленней и во многих группах почти останавливается: «конструкция» организма доведена до предела своих возможностей, любые отклонения оказываются невыгодными.

Порой их членам все же выпадает шанс: появляется новый ресурс, освоение которого позволяет создать новую нишу. В результате рождается новый вид, который, в свою очередь, может стать ресурсом и поводом к видообразованию для кого-то другого — не меняя, однако, общей структуры сообщества (вспомним американских плодовых мух рода Rhagoletis из главы 9). Но даже такие «локальные возмущения» в природных экосистемах случаются редко. Настолько, что (как, вероятно, уже заметили внимательные читатели) почти все упоминаемые в этой книге примеры непосредственно наблюдаемых или недавно свершившихся эволюционных изменений так или иначе связаны с намеренным или ненамеренным вмешательством человека. Найти (и вдобавок своевременно заметить и документировать) такие сдвиги в ненарушенной природе очень трудно [202].

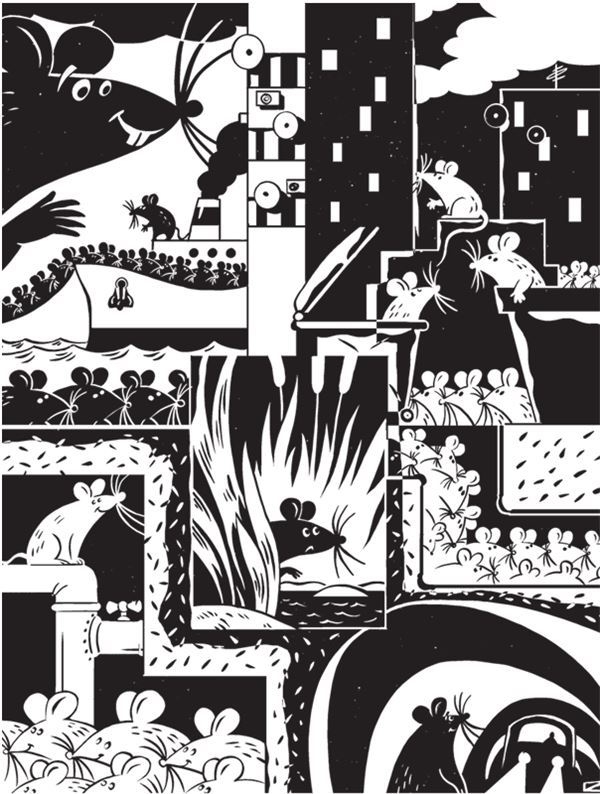

Однако устойчивость природных сообществ хоть и очень велика, но не бесконечна. Рано или поздно она оказывается исчерпанной, и начинается распад устоявшихся связей. Направление эволюции резко меняется — теперь требуется уже не максимально совершенствоваться в своем экологическом «ремесле», а найти какие-то новые возможности существования. Труднее всего это сделать тем видам, которые были наиболее успешны и эффективны в своей экологической роли в прежнем сообществе, — как правило, они вымирают. Зато для неспециализированных «дилетантов», прежде ютившихся где-то на задворках сообщества и хватавшихся за все, что подвернется, открываются неограниченные возможности. Захватывая освободившиеся ниши или создавая новые, вчерашние маргиналы формируют новое сообщество. При этом они стремительно эволюционируют, меняют свой облик и поведение, порождают множество новых форм. Большинство этих форм недолговечны — они либо вскоре вымирают, либо продолжают быстро меняться, так как те экологические связи, в которые они вступают, оказываются неустойчивыми (пищевые ресурсы, к добыче которых они только-только начали приспосабливаться, вдруг кончаются; приходят новые, более эффективные хищники и конкуренты и т. д.) [203]. Но в конце концов все вновь образовавшиеся формы так или иначе «притираются» друг к другу, образуя новое сообщество, все «вакансии» в нем постепенно заполняются, и опять начинается взаимная притирка, подгонка и совершенствование в новой системе экологических ниш.

Такой взгляд на эволюцию высказал в 1969 году советский палеоботаник Валентин Красилов. Эволюцию внутри устойчивой экосистемы, направленную на приспособление видов друг к другу, он назвал когерентной; эволюцию в условиях кризиса и распада, когда «каждый сам за себя» и «кто смел, тот и съел», — некогерентной. Переходы от когерентной эволюции к некогерентной могут происходить в разных масштабах — континента, региона, острова, даже отдельной ограниченной территории, где по каким-либо причинам рухнула прежняя экосистема (при условии, что эту территорию не могут занять граничащие с ней сообщества). Но иногда такие переходы приобретают глобальный характер, охватывая всю биосферу или, по крайней мере, все сухопутные и пресноводные экосистемы (или наоборот — весь Мировой океан). В истории Земли такие катаклизмы происходят нечасто и длятся недолго (в геологическом, конечно, масштабе времени), но они радикально меняют облик биосферы, выводя на сцену новых «действующих лиц» и убирая прежних героев.

Нетрудно заметить, что представление об особых периодах, когда вся биосфера переходит в состояние некогерентной эволюции, сильно перекликается с уже знакомой нам теорией катастроф Кювье. Сам Красилов (не скрывавший своих симпатий к катастрофизму [204]) полагал, что причиной таких переходов служат какие-нибудь «форс-мажорные» внешние воздействия, слишком мощные, чтобы экологические сообщества могли их выдержать, — такие, как резкое изменение климата или крупные подвижки земной коры. Однако при анализе быстрой смены растительности в середине мелового периода (изучение которой и привело его к представлениям о двух типах эволюционных процессов) Красилов не указал такого внешнего воздействия. А последующие исследования этого эпизода геологической истории, сложившиеся в итоге в стройную концепцию мелового ценотического кризиса, показали, что переход к некогерентной эволюции может быть вызван чисто эволюционными причинами.