Изменчивость – основа эволюционного процесса, благодаря ей появляются новые виды живых организмов. Если бы изменчивости не было, то на нашей планете жил бы только один-единственный вид одноклеточных – потомки первой клетки-праматери, с которой началась жизнь.

Свойство двенадцатое тоже двойное-взаимосвязанное – рост и развитие. Развитие представляет собой количественные и качественные изменения в организме на протяжении его жизни, а ростом называется увеличение размеров развивающегося организма в целом и отдельных его органов в частности.

Рост может осуществляться за счет увеличения количества клеток или же за счет увеличения клеток в размерах при их неизменном количестве. Первый процесс называется гиперплазией, а второй – гипертрофией. Обратите внимание на то, что термин «гипертрофия» применяется не только к клеткам, но и органам, а гипертрофия органа может быть вызвана гиперплазией клеток, из которых этот орган состоит.

Вот и вся «золотая дюжина» свойств, характерных для живых организмов. Эти свойства неразрывны, их следует рассматривать совокупно. Нельзя оперировать отдельными свойствами, такой подход может привести к ошибкам, поскольку отдельными признаками живого могут обладать объекты неживой природы. Так, например, минеральные образования сталактиты и сталагмиты способны расти, вода в природе движется, совершая бесконечный круговорот, а приливы ритмично чередуются с отливами. Но мы же не считаем сталактиты живыми, верно?

Примите поздравления! Вы дочитали до конца первую главу и теперь можете объяснить всем желающим, что такое жизнь и какими признаками должны обладать живые организмы. Понятие жизни и ее признаков является основополагающим в биологии, потому что эта наука изучает только живые объекты. Впрочем, биологи изучают и прионы… Но об этом мы с вами поговорим в следующей главе, которая будет посвящена клетке и ее «антагонистам».

Глава вторая. Клетка и ее антагонисты

Одной из основных биологических теорий является клеточная теория, которая рассматривает клетку как единый структурный элемент всех живых организмов. Эта теория была создана в 1839 году немецкими учеными Матиасом Шлейденом и Теодором Шванном. Первоначально она включала в себя три положения:

1. Все животные и растения состоят из клеток.

2. Растения и животные растут и развиваются путем возникновения новых клеток.

3. Клетка является самой маленькой единицей живого, а целый организм представляет собой это совокупность клеток.

Вообще-то клетки были открыты в 1665 году английским естествоиспытателем Робертом Гуком, который обнаружил упорядоченно расположенные пустоты при изучении тонких срезов коры пробкового дерева. Именно Гук и придумал название «клетка». Несколькими годами позднее итальянец Марчелло Мальпиги и англичанин Неемия Грю независимо друг от друга описали в разных органах растений «мешочки» или «пузырьки». Вывод о клеточном строении растений напрашивался сам собой, но увеличительные приборы того времени были примитивными и не давали возможности хорошо разглядеть клетки, поэтому их сочли пустотами в растительных тканях. Известный голландский натуралист и конструктор микроскопов Антони ван Левенгук,

[4] рассматривавший в свои микроскопы растительные клетки, клетки крови, инфузории и бактерии, не нашел единства между ними. Мог создать клеточную теорию немецкий ученый Каспар Фридрих Вольф, опубликовавший в 1759 году трактат «Теория зарождения», но вместо вывода о том, что все живое развивается из клеток и из них же состоит, Вольф говорил о некоей первоначально однородной субстанции, в которой вследствие движения соков образуются сосуды и «пузырьки».

В 1855 году другой немецкий ученый – Рудольф Вирхов дополнил клеточную теорию четвертым и очень важным положением, согласно которому всякая клетка происходит от другой клетки. В наше время к четырем положениям добавили еще несколько, наиболее важное из которых устанавливает единое происхождение всего живого на основании клеточного строения всех живых организмов.

Надо особо оговорить, что клетка представляет собой не только элементарную структурную и функциональную единицу строения всего живого, но и определенный (начальный) этап эволюции, ведь именно с клетки началась жизнь на нашей планеты. Самые далекие наши предки были одноклеточными.

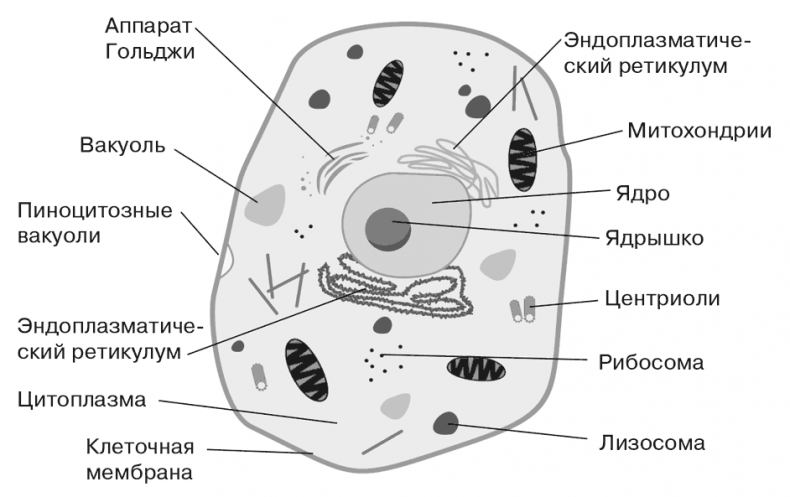

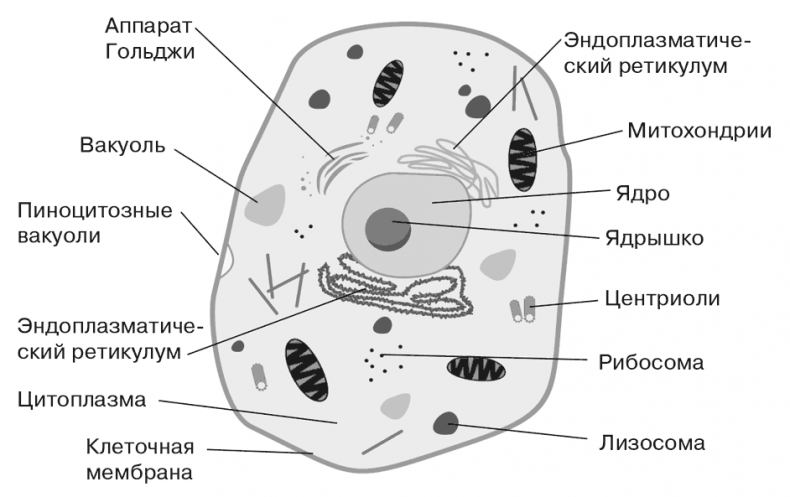

Схема строения животной клетки

У любой клетки, растительной или животной, непременно должны быть оболочка, ядерное вещество, содержащее генетическую информацию, и полужидкая цитоплазма, внутренняя среда клетки, в которой расположены органоиды или органеллы – специализированные клеточные структуры, выполняющие определенные функции, а также включения различных веществ – кристаллы солей, капельки жира, зерна крахмала.

Ядерное вещество может быть оформленным в ядро со своей оболочкой или неоформленным, свободно «плавающим» в цитоплазме. Клетки подразделяются на прокариотов, не имеющих оформленного ядра и обладающих относительно простым строением, и эукариотов, имеющих оформленное ядро и более сложное строение. В эволюционном отношении прокариоты считаются более древними, чем эукариоты. Чем проще строение организма, тем он древнее – это общее эволюционное правило.

Содержимое клетки – цитоплазму и ядро – называют протоплазмой. Протоплазма окружена оболочкой, которую называют поверхностным комплексом клетки.

Клеточная мембрана, ограничивает содержимое клетки и отделяет клетку от внешней среды. Но не надо думать, что на этом функции клеточной мембраны исчерпываются.

Во-первых, это «умная» оболочка, которая пропускает в клетку нужные вещества и не пропускает ненужные и вредные. По-научному это явление называется избирательной проницаемостью.

Во-вторых, мембраны связывают клетки друг с другом.

В-третьих, на мембранах находятся рецепторы – белковые молекулы, способные связываться с молекулами определенных веществ. Связываясь с рецепторами, эти вещества оказывают на клетку определенное воздействие. Существуют особые рецепторы, называемые маркерами. Они представляют собой нечто вроде «паспорта» клетки, то есть служат для распознавания, для отделения своих клеток от чужих. Таким распознаванием занимаются клетки иммунной системы, борющиеся с чужаками, внедрившимися в организм. Но иногда в работе системы «свой-чужой» происходит сбой и тогда иммунные клетки принимают клетки организма за чужеродные и начинают с ними бороться, что приводит к развитию аутоимунных заболеваний («аутоиммунный» можно перевести как «самоиммунный»).