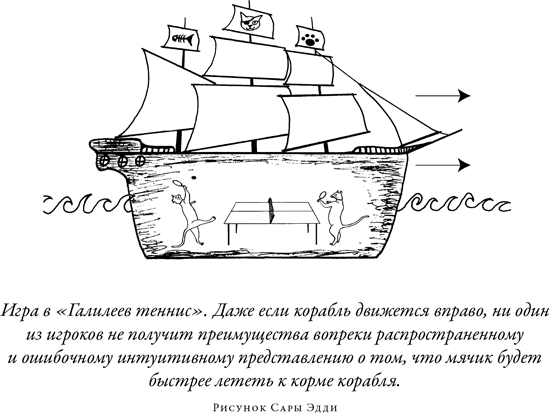

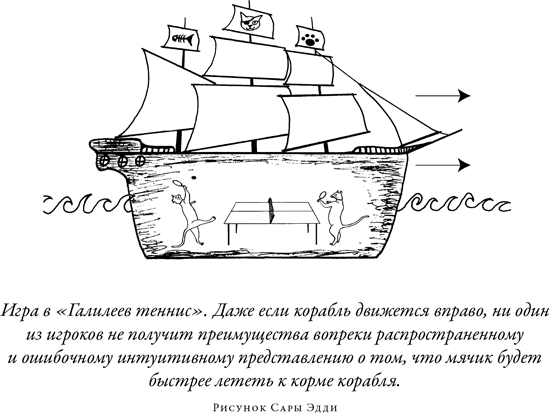

Галилей понимал, что, сидя в глубинах корабля, невозможно определить никаким экспериментом, находится ли корабль в покое или движется с постоянной скоростью; живые существа — ходящие, плавающие или летающие — будут не в состоянии почувствовать какое-либо движение. Рассмотрим, к примеру, игру в теннис внутри движущегося корабля. Можно было бы подумать, что при движении корабля вперед теннисный мячик должен стремиться лететь назад, в корму корабля, давая носовому игроку преимущество, но такое интуитивное представление неверно. Мячик будет вести себя во всех отношениях так, как если бы корабль неподвижно стоял в гавани. Если никакой физический эксперимент не может обнаружить движение корабля, то, значит, законы физики должны быть одинаковы для любого наблюдателя, движущегося с постоянной скоростью.

Вслед за Галилеем Исаак Ньютон успешно применил этот принцип к своим знаменитым законам движения и ввел относительность в систему движения любых материальных тел. К примеру, и наблюдатель, стоящий рядом с бильярдным столом, и наблюдатель, проходящий мимо него, смогут точно описать все, что происходит в игре, при помощи законов Ньютона, хотя и разойдутся во мнениях о том, с какой скоростью шары двигались по отношению к ним самим.

Однако, когда Джеймс Клерк Максвелл в 1860-е гг. объявил, что свет — это электромагнитная волна, быстро выяснилось, что Ньютонов тип относительности к волнам не применим. В частности, согласно Ньютоновым формулам, наблюдатели, движущиеся с разными скоростями, в общем случае намеряли бы разные значения для скорости света. Человек, движущийся параллельно с фотоном, к примеру, увидел бы его летящим медленнее, чем человек, движущийся с этим же фотоном встречным курсом. Поскольку скорость света встроена в уравнения Максвелла, то и уравнения для каждого из этих наблюдателей были бы чуть иными. Ученые решили, что физика световых волн, должно быть, по-разному работает для каждого наблюдателя. От Максвелла до Эйнштейна было предпринято множество попыток экспериментально измерить предполагаемые колебания скорости света, но все они оказались безуспешными. Самая известная из этих попыток — эксперимент 1887 г., проведенный Альбертом Майкельсоном и Эдвардом Морли, которые использовали для измерения разницы в скорости света интерференцию световых волн; они не смогли обнаружить никаких изменений, хотя движение Земли вокруг Солнца должно было по идее дать вполне измеримый эффект.

Альберт Эйнштейн подошел к этой проблеме с другого направления. Он задался вопросом: если законы электричества и магнетизма одинаковы для любого движущегося наблюдателя, то как должен тогда выглядеть принцип относительности? В своих расчетах он опирался на два предположения: (1) все законы физики одинаковы для всех наблюдателей, движущихся с постоянными скоростями, и (2) скорость света одинакова для всех наблюдателей. Из этих двух предположений следовал целый ряд ошеломляющих и даже пугающих следствий. Среди них:

• ничто (известное нам) не может двигаться быстрее скорости света;

• масса и энергия эквивалентны, и одно может превращаться в другое (вспомним знаменитое уравнение E = mc2);

• время для движущегося объекта идет медленнее;

• размер движущихся объектов вдоль направления движения сжимается;

• время и пространство в каком-то смысле неразделимы и образуют четырехмерное единство, известное как пространство-время.

За столетие, прошедшее после Эйнштейновых публикаций, все странные предсказания специальной теории относительности были подтверждены в ходе множества самых разных экспериментов.

Теория относительности, возможно, кажется вам очень далекой от нашего разговора о падающей кошке. Но следующий проект Эйнштейна окажется прочно связанным с нашей задачей. Почти сразу же после успеха специальной теории относительности Эйнштейн начал размышлять над самым большим ее ограничением — условием, согласно которому законы физики должны быть одинаковыми только для наблюдателей, движущихся с постоянными скоростями. Формально движение с постоянной скоростью, то есть движение, соответствующее закону инерции Ньютона, называется инерциальным движением. У этого ограничения есть один удручающий фактор — почти невозможно найти в окружающей нас действительности образец по-настоящему инерциального движения. Все на Земле, к примеру, постоянно испытывает некоторое ускорение: Земля вращается вокруг своей оси, вовлекая в это вращение все, что находится на ее поверхности, а еще Земля движется по почти круговой орбите вокруг Солнца. Эйнштейну не нравилось, что принцип относительности строго выполняется только для объектов в состоянии равномерного движения, которого на самом деле в природе практически не существует.

В 1907 г. Эйнштейн все еще работал в патентном бюро; его слава пока не способствовала научной карьере. Однажды, когда он, по обыкновению, размышлял над проблемой неинерциального движения, ему в голову пришла, как он считал, «счастливейшая в жизни мысль».

Так же, как в случае, когда электрическое поле порождается электромагнитной индукцией, гравитационное поле сходным образом имеет лишь относительное существование. Так, для наблюдателя в свободном падении с крыши дома не существует, во время его падения, никакого гравитационного поля — по крайней мере в непосредственной близости от него. Если этот наблюдатель отпускает какие-то объекты, они остаются, относительно него, в состоянии покоя или в состоянии равномерного движения, независимо от их конкретной химической или физической природы. Наблюдатель, таким образом, может оправданно считать свое состояние состоянием «покоя».

Представляя себе объект, падающий под действием силы тяжести, мы, как правило, думаем о тяготении как о силе, которая тянет это тело. Эйнштейн, однако, понял, что такая картина неверна: человек или объект — или кошка — в свободном падении под действием силы тяжести невесом; он совершенно не ощущает на себе действие силы тяжести. Астронавты на орбите вокруг Земли невесомы, потому что непрерывно падают по направлению к Земле: просто получается так, что они при этом двигаются параллельно поверхности Земли, так что фактически находятся в состоянии непрерывного падения и при этом все время промахиваются мимо Земли.

Эйнштейн почти сразу же после того, как в его голову пришла счастливейшая в жизни мысль, заложил фундамент для новой релятивистской теории, которая включает в себя и гравитацию тоже: он ввел принцип эквивалентности. Для наших целей принцип эквивалентности можно сформулировать примерно так:

Ускоренное движение физически неотличимо от нахождения в равномерном гравитационном поле.

Чтобы понять стоящую за этим принципом идею, представим себе человека в замкнутом космическом корабле без иллюминаторов. Подобно людям в Галилеевом корабле, этот человек никак не может видеть движение. Если корабль стоит на поверхности земли, его пассажир будет ощущать, как его тянет вниз гравитационное поле. Если тот же корабль находится в пространстве, вдали от любых гравитационных тел, и ускоряется, этот человек также будет ощущать некую силу, которая тянет его вниз. Эта направленная вниз сила — инерциальное сопротивление тела ускорению. Эйнштейн утверждал, что не существует таких экспериментов, при помощи которых человек в корабле мог бы определить, в какой ситуации он находится, — они физически эквивалентны. Этот эффект испытывал на себе всякий, кому случалось ездить в лифте: когда лифт движется вверх с ускорением, человек в нем чувствует себя тяжелее. Когда же лифт замедляется вблизи верхней точки, этот же человек чувствует себя легче.