О:цука Токуро:, исследовавший систему надельного землепользования в провинции Сэццу, пришел к выводу, что во второй половине VIII столетия произошло резкое увеличение полей категории кондэн — «поднятая новь» (если в 30-е гг. по всей провинции насчитывалось около 70 тё:, а и 50-е гг. около 100 тё: полей кондэн, то в 90-е гг. их уже было около 800 тё:).

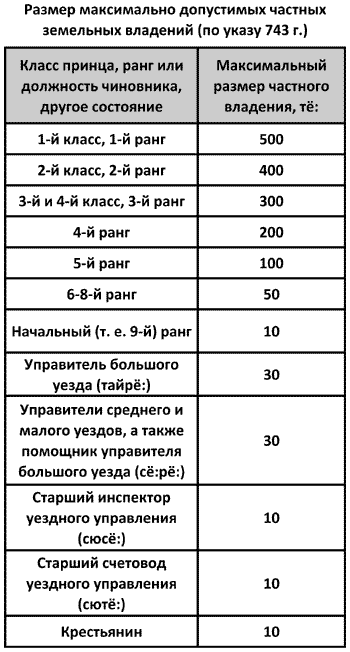

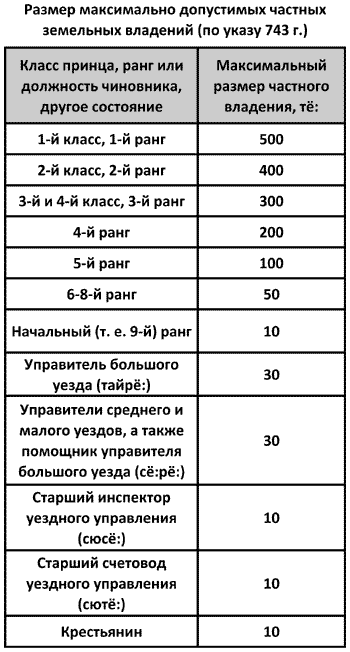

Однако одни только эти меры по поощрению поднятия целины государство сочло недостаточными, и уже в следующем 723 г. было провозглашено, что поднятая новь становится владением лица, ее разработавшего. В самом указе говорилось, что лица, которые «создадут новую ирригационную систему», получат землю во «владение на три поколения» (осваиватель, его сын и внук); те же, кто обработал новые земли, «используя старую ирригационную систему», получат их во «владение в течение всей своей жизни». В 743 г. вышел указ, упразднявший закон «три поколения — одна жизнь» и вводивший принцип «вечного частного владения освоенной целиной». Важное значение имело то, что разрешение на освоение земли стали выдавать не центральные правительственные учреждения, а управители провинций. Эти позволило столичной знати и крупным храмам создавать земельные владения в провинции, что ускорило формирование частного землевладения.

Рост частной собственности на землю.

Знать прекрасно понимала, что освоение целинных земель открывало дорогу к оформлению частного владения, и потому изыскивала любые возможности для участия в освоении целинных земель. Для этого использовали обезземелившихся или беглых (чаще всего от непосильного бремени отработок) крестьян, а разработанные поля сдавали затем в аренду. Отдельная же крестьянская семья была не в состоянии поднимать целину без помощи общины, а община, как правило, не располагала возможностью оказать такую помощь.

Понимая опасность роста частной собственности на земельные участки, государство пыталось если не упразднить практику создания частных наследственных владений (это, по всей видимости, было уже невозможно), то хотя бы ее ограничить. В 765 г. был издан указ, в котором, в частности, говорилось: «…Люди Поднебесной состязаются друг с другом в освоении новых земель; могущественные роды используют труд простых людей, и в результате бедный народ не имеет времени поддерживать свои владения для собственного существования. С этого времени [подобная практика] должна быть запрещена…» Таким образом, из указа следует, что знати запрещалось использовать в своих частных владениях принудительный крестьянский труд, так как это отвлекало крестьян от обработки собственных земельных наделов и, следовательно, затрудняло уплату ими основных налогов, что приводило к значительному сокращению государственных доходов.

По подсчетам Кикути Ясуаки, ко времени правления Камму рост частной собственности привел к тому, что в государственную казну не поступала треть налоговых поступлений, а в середине IX столетия эта цифра уже составляла половину от общего количества налоговых поступлений, положенных по закону.

Однако, несмотря на попытки ограничения возникновения частных владений, процесс их образования (а также создания на их основе вотчин — сё:эн) было уже невозможно остановить. Так, запрет на использование крестьянского труда в частных владениях был отменен уже в 772 г., а последующие указы (784, 797 и 801 гг.), изданные с целью пресечь захват неосвоенных земель и превращение их в частную собственность, не дали должного результата. Переход земли из государственной собственности в частные руки фактически означал подрыв основ самого существования централизованного государства рицурё:.

В 914 г. государственный советник (санги) Миёси-но Асоми Киёюки (847–918) представил императору Дайго (897–930) докладную записку. Ее целью было исправление ошибок, допущенных при управлении страной. В документе, в частности, говорилось: «Когда император Сё:му установил, что мужские и женские монастыри должны быть построены в каждой провинции семи округов, расходы на их постройку вызвали увеличение налогов в каждой из этих провинций. При этом пять десятых государственных запасов были израсходованы… В то время, когда пришел к власти император Камму, был осуществлен перенос столицы в Нагаока. Как только работы были завершены, он снова изменил местоположение столицы… При этом три пятых государственных запасов были израсходованы. Позднее на трон взошел император Хэйдзэй (806–809). Он любил роскошь, не поощрял земледелие и увлекался женщинами. Его наряды, сшитые утром, менялись уже тем же вечером. Каждый день, каждый месяц мода менялась. Красавицы наводнили палаты и спальни; изобилие пиров, роскошество праздничной музыки и танцев стали возрастать, несмотря на его возраст. На это была израсходована половина государственных запасов».

Налоги.

В порядке взимания земельного налога (со) в Японии видна принципиальная разница по сравнению с Китаем: там налог исчислялся с каждой души податного населения, а не с выделенной двору площади. Если учесть, что размер этого налога в Японии был весьма невелик (около 3 % урожая), то следует заключить, что значительная часть населения по-прежнему оставалась во многом верна непроизводящим типам хозяйствования (рыболовство, охота и собирательство). Кроме того, необходимо помнить, что размеры земельных наделов в Японии были существенно меньше, чем в Китае. Основная часть зернового налога аккумулировалась в уездных и провинциальных хранилищах и использовалась для нужд местной администрации. Часть зерна использовалась и для выдачи рисовой ссуды.

С предоставленных крестьянам усадебных участков, на которых они были обязаны разводить тутовые и лаковые деревья, вносилась подушная подать (тё:). Первоначально она исчислялась в соответствии с количеством податного населения в данном дворе, а впоследствии взималась только с мужчин. Основным ее видом были продукты ткачества: шелк, шелковая пряжа, шелковая вата, полотно. В отличие от земельного налога, который почти полностью поступал в распоряжение местных властей, основная часть этого вида подати доставлялась в столицу. Причем доставлялась она силами самих облагаемых налогом.

При разработке системы налогообложения учитывалось реальное многообразие природно-хозяйственных условий в различных частях страны: подать разрешалось вносить рисом, тканью, солью, железом, продуктами морского промысла и собирательства. Эти же продукты разрешалось вносить вместо несения трудовой повинности. Этот вид «откупа» назывался ё:. Он может быть назван заменительной натуроплатой. Она взималась с взрослых мужчин, которые не несли трудовой повинности. Эти средства расходовались для оплаты и прокорма рабочей силы на принудительных отработках на строительстве.

Налоговое бремя в Центральной и Юго-Западной Японии не являлось слишком тяжелым, а провинции северо-востока Японии вообще не подлежали налогообложению, т. е. входили в состав Японии чисто номинально (отношении обитателей этих провинций с центром ограничивались, по всей вероятности, данничеством).

Так, поданным «Нихон сёки» и «Сёку нихонги», только за период с 650 по 714 г. насчитывается 51 сообщение об уменьшении размеров того или иного вида налогов. Например, в 702 г. по всей стране на год был отменен рисовый налог и наполовину уменьшена заменительная натуроплата (ё:), а в 706 г. по всей стране были уменьшены наполовину подушная подать (те:) и замените льная натуроплата. При этом причины, побудившие власти уменьшить налоги, могли быть совершенно различны — от стихийных бедствий до «высокоморального» поведения тягловых крестьян (так, в сообщении «Сёку нихонги» от 714 г. говорится, что житель уезда Со:нисимо провинции Ямато по имени Ямато-но Имики Хатаясу, житель уезда Со:ноками той же провинции по имени Нара-но Коти Маро, а также житель уезда Ути той же провинции Ямато по имени Оминаси Хиносинаса были освобождены от налогов, так как являли пример конфуцианской сыновней почтительности). Следует особо отметить, что среди населения пяти центральных провинций (Кинай) далеко не все население облагалось налогом (в связи с предоставляемыми обитателям этого региона привилегиями).