Всё вышеизложенное в полной мере относилось и к финикийцам.

А если речь идет о ремесле, профессиональном занятии, то значит должны существовать центры поддержки и обеспечения со складами для хранения нажитого непосильным трудом, стационарными и защищенными базами для создания и ремонта средств производства — кораблей и оружия, да и просто тихие гавани, где можно передохнуть от тяжких будней скромного средиземноморского пирата.

Вновь встает вопрос колоний — вспомним давно основанные фактории по добыче пурпурных ракушек. У финикийцев существовало одно принципиальное отличие от иных колонизаторов, греков, а впоследствии римлян. Они не стремились расширять зону своего влияния вглубь материка и захватывать обширные территории.

Во-первых, такие предприятия связаны с большими расходами: вторжение подразумевает армию, которую надо кормить-поить и снабжать всем необходимым. Ой вей, разорение!

Во-вторых людских ресурсов для завоевательных авантюр на суше в полисах Финикии попросту не хватало: много ли населения в нескольких городах метрополии? Доверять же наемникам можно лишь на очень короткий срок, «солдаты удачи» не станут годами сидеть в захолустном гарнизоне на захваченной земле! И, наконец, вполне хватает укрепленного поселения с удобной бухтой на побережье: остальное сделает экономика — то есть золото и ценный товар.

Никакой сухопутный правитель в здравом уме и трезвой памяти не станет конфликтовать с людьми, приносящими его стране исправный доход и торгующими престижными редкостями — от пурпурных тканей до слоновой кости, рабов и удивительных по своей красоте украшений! Особенно в условиях всеобщего упадка ремесла и культуры, случившихся после «Бронзового коллапса» — как мы помним, из супердержав той эпохи уцелел только Египет, однако он замкнулся сам на себя, забыв о внешней экспансии или попытках восстановить политическое влияние в окрестных землях.

Средиземное море начала опутывать густая сеть торговых трасс, какой позавидовали бы ушедшие в небытие микенцы, некогда настоящие цари моря. Финикийская стратегия оказалась невероятно проста, а потому эффективна — максимум прибыли при минимальных затратах и полном отсутствии конкурентов. Создавалась транснациональная корпорация невиданных прежде масштабов, оставившая далеко позади «глобализацию Бронзового века» с ее основными ресурсами: оловом и медью для выплавки бронзы и увязанными на эти ресурсы торговыми путями.

Приоритеты сменились. Экономика из сырьевой — мы вам металлы, вы нам пшеницу, — становится ремесленной. Сырье тоже никуда не исчезло (как и в наши дни), но «фабрика Древнего мира» ориентируется прежде всего на индивидуального потребителя, а не на оптовые запросы крупных государств.

Серебряная патера

Торговля подобного типа не требует сравнимого уровня социально-экономического развития партнеров — бусы и побрякушки можно продавать (или обменивать на что-нибудь ценное) любым дикарям, только слезшим с пальмы. В любом случае останешься при выгоде.

* * *

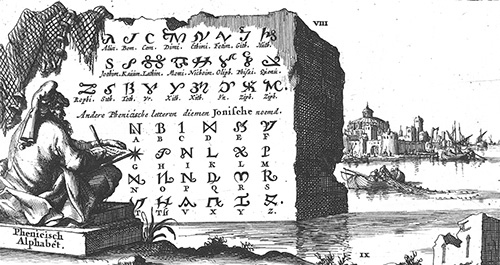

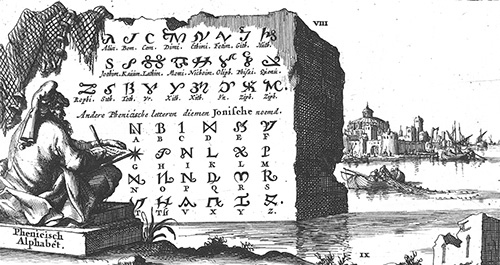

Непременно следует упомянуть еще об одном воистину эпохальном изобретении финикийцев, которым мы пользуемся в данный конкретный момент, читая слова, сложенные из знаков, передающих звуки — алфавите.

Финикийский алфавит, гравюра XIX века.

Можно долго спорить, по какой причине в Финикии появилась система фонетического письма, но есть обоснованное предположение, что без экономической подоплеки тут явно не обошлось.

Торговля в глубокой древности была меновой, по принципу «возьми три рыбины, а мне дай десять фиников». Затем начали использоваться золотые, серебряные или медные слитки в качестве эквивалента стоимости товара. В VII веке до нашей эры в Лидийском царстве, находившемся в западной части полуострова Малая Азия, было совершено полезнейшее открытие: там начали чеканить первые монеты из сплава золота и серебра, а при легендарном царе Крёзе, слывшем невероятным богачом, был установлен процент содержания драгоценных металлов в монете, 98 процентов.

Финикийцы с восторгом поддержали столь разумное начинание и начали массово чеканить монеты в своих городах — сикли (шекели) с изображением божеств Мелькарта и Дагона в Тире и Сидоне соответственно.

Торговля и денежный оборот подразумевают бухгалтерский учет и появление банков. Первыми банкирами были вавилоняне, если под банковским делом понимать вульгарное ростовщичество — ссуды под процент. Схема со временем усложнялась, появился безналичный расчет, кредиты для коммерческих сделок, вклады с дивидендами.

Когда царь Вавилона Навуходоносор II завоевал Финикию, у ханаанеев появилась возможность вплотную ознакомиться с вавилонскими наработками в этой области, а поскольку финикийцы мгновенно реализовывали, развивали и оттачивали до блеска любые выдумки соседей в экономической сфере, банкирский бизнес становится для Тира и Сидона едва ли не основным занятием.

Обмен и курс валют, депозиты, чеки, ипотека — всем этим понятиям мы обязаны Финикии.

Изображение бога Эл на библосской монете

Изображение Мелькарта на тирской монете

Библосская монета

Больше того, если вавилонские банкиры обслуживали исключительно соотечественников и не доверяли иностранцам, то пронырливые финикийцы сообразили, что пора выходить на международный уровень и организовали банковскую сеть по всему Средиземноморью — ученый муж из Афин, желающий посетить, допустим, Фивы в Египте, мог положить на счет в афинском филиале одного из банков Сидона определенную сумму и не бояться, что его ограбят по дороге — чек спрятать куда легче, чем кошелек с золотом, а если и он потерян, то можно восстановить. По прибытию в Фивы чек обналичивался (если угодно — в местной валюте по курсу), за сервис брался определенный процент: заметим, не самый грабительский, иначе такие услуги не стали бы пользоваться бешеной популярностью.

Бухгалтерские записи, закладные письма, векселя и прочая документация фиксировалась самым удобным и, без преувеличений, прорывным способом — с помощью алфавита, сформировавшегося в Финикии около 1300 года до н.э. и с тех пор непрерывно развивавшегося.