Дополнительно пунийцы должны были профинансировать строительство двух храмов, в которых демонстрировался выбитый на камне текст мирного договора с Сиракузами — традиционно такие храмы возводились в главных городах высоких договаривающихся сторон или на месте события, которому они посвящены. Развалины одного из святилищ, Темпио-делла-Виттория, доселе сохранились на месте сражения при Гимере, в нынешнем сицилийском городке Термини-Имерезе, по автотрассе на Палермо. Второй храм, построенный в Карфагене, по известным причинам не уцелел.

Важная деталь договора: Карфаген не сделал никаких территориальных уступок грекам. Гимера осталась во владении Ферона из Акраганта, но и только. Перейди соседние финикийские города под власть Сиракуз, древнегреческие авторы непременно (и с большим удовольствием) сообщили бы потомкам об этом факте.

Спрашивается, почему Сиракузы не развили и не закрепили успех? Надо полагать, что влияние оказали два фактора: неудача Карфагена в одной битве никак не означает поражения могучего, невероятно богатого и обладающего крепким тылом государства. Через год-другой Новый Город восстановит силы и отомстит. Внутренняя обстановка на Сицилии тоже не располагает к большой войне с финикийскими полисами, вполне достаточно бесконечных конфликтов греков с греками. Лучше синица в руке, чем журавль в небе.

К похожим выводам пришли и в Карфагене. Исходные позиции формально сохранены — запад острова остался пунийским, торговля не нарушена. Потеря армии, эскадры и смерть Гамилькара Магонида неприятны, но в сравнении с разгромом персов при Саламине, а тем более с катастрофой при Платеях, Гимеру можно считать малозначительным инцидентом, особенно в свете рухнувшей надежды на долгосрочный и успешный военный союз с Ахеменидами. Сицилию на много десятилетий можно оставить в покое.

Настало время обратить взор в другую сторону. Пора всерьез взяться за Африку и пространства Атлантического океана за Мелькартовыми столпами.

* * *

Мы уже говорили о том, что люди Древнего мира были ничуть не глупее нас с вами. Наоборот, суровая и беспощадная эпоха, в которой жизнь конкретного индивидуума не представляла исключительной ценности, делала их куда более агрессивными, изворотливыми, хитрыми и нацеленными на выживание. Карфагенянин, перс или грек образца V века до Рождества Христова в массе был невежествен в высоких науках, суеверен и глубоко религиозен, но только не глуп — эти люди знали как извлечь выгоду, великолепно освоили прикладные дисциплины наподобие морской навигации, разбирались в политике, имели достаточное представление об окружающих народах, а если строили государство — понимали, каковы его цели, интересы и варианты будущего, в котором жить детям и внукам.

После Гимеры и поражений царя Ксеркса в 480-479 гг. до н.э. карфагенянам следовало заново оценить обстановку. Говоря бухгалтерским языком, подвести баланс. В западном средиземноморье установилось, пусть и хрупкое, равновесие сил. Фокейская Массилия сосредоточилась на Галлии, этруски в Италии враждовали с набирающим силу Римом и греческими колонистами, влияние Нового Города в Иберии никем всерьез не оспаривалось. Сицилийские греки с упоением продолжали взаимную резню, то свергая тиранов в пользу демократии, то снова восстанавливая тиранию. Эллада, отбившись от персов, погрязла в локальных войнах между городами и приграничных стычках с Ахеменидами. Находившийся под властью Персии Египет угрозы не представлял.

Все были заняты своими частными делами и устраивать глобальных завоевательных походов против соседей вроде бы пока не собирались. Региональные сферы влияния были поделены между действующими игроками — насколько справедливо, это другой вопрос. Очередной передел мира откладывался на неопределенный срок.

Что теперь делать Карфагену, особенно с учетом возрастающего демографического давления? Подданные государства сыты и благополучны, рождаемость растет, назревает кризис на рынке труда — те самые «лишние люди», которых столетия назад Финикия отправляла в заморские колонии.

Ответ лежал под ногами в прямом смысле данных слов — Африканский континент.

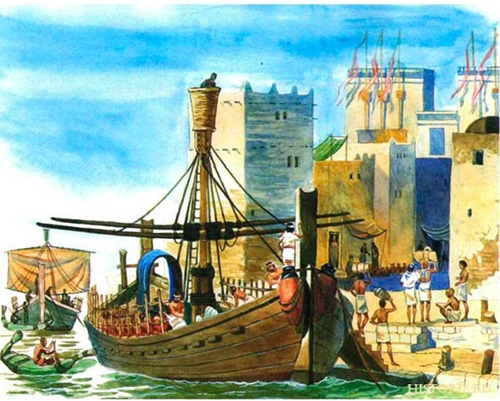

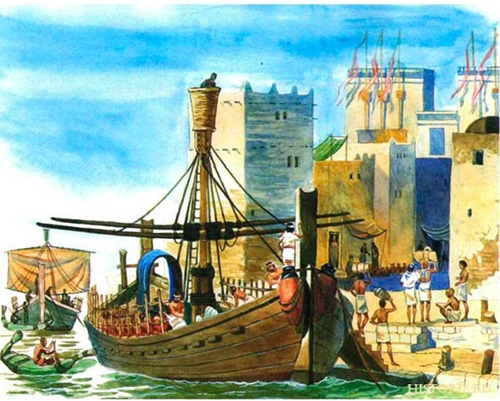

Вероятно именно на таких торговых кораблях финикийцы обогнули Африку.

Условная «Ливия», сиречь окрестности Карфагена и североафриканская линия берегов Средиземного моря от полуострова Киренаика до современного Танжера, за минувшие пять столетий были изучены финикийцами если не досконально, то достаточно подробно для того, чтобы с одного взгляда отличать разные регионы по конфигурации побережья, мысам, скалам и заливам. Берег освоен, настало время расширять проникновение в глубину материка.

Старинная финикийская схема, — торговые фактории без политического влияния на туземные племена, — в «имперской конфигурации» Нового Города не работала. Для действенного контроля за подчиненными территориями и народами, надзора за караванными путями, требуются крепости на доминирующих высотах.

Где крепость, там постоянное экономически эффективное население, гарнизон, собственное производство и торговля. Яркий пример сохранившийся до наших дней — алжирский город Константина, в древние времена носивший название Цирта, латинизированный вариант финикийского слова «карт», «город». Неприступные отвесные скалы с пригодными для застройки плоскими вершинами, глубокие каньоны — идеальное место для обороны. Недаром Цирту от карфагенян унаследовали нумидийцы, затем греки и римляне, а сам город благополучно существует уже более двух с половиной тысяч лет.

Подобных Константине «картов» по всей северо-западной Африке разбросаны десятки, особенно много их в современных Тунисе и Алжире — бывшие «выселки» Карт-Хадашта. Город Алжир, столица одноименного государства, тоже имеет финикийско-карфагенское происхождение, и тогда назывался Икосим.

О том, что Африка это не только Ливия и средиземноморское побережье, карфагенянам было отлично известно. Ценный груз доставлялся из отдаленных южных земель через Сахару, купцы рассказывали удивительные истории о бескрайних лесах и саваннах кишащих невиданным зверьем, загадочных негритянских племенах, чьи воины могучи и выносливы, россыпях золота и прочих бесчисленных чудесах.

Откровенного вранья, преувеличений и украшательств в байках караванщиков было не меньше половины, но рациональные умозаключения о неисчерпаемом богатстве юга можно было сделать по ассортименту привозимых товаров — звериные шкуры и слоновая кость, эбеновое дерево, перья страусов, благовония, мирра, драгоценные карбункулы, пряности, чернокожие рабы огромного роста и неимоверной силы.

Материальные доказательства изобильности неведомых стран за Сахарой имелись с переизбытком — одни только таможенные сборы в Лептисе Великом ежегодно приносили с бюджет десять талантов! Это не считая Сабраты, Замы, Утики, Гиппона и десятков иных транзитных пунктов!

Впрочем, у карфагенян были и научно-практические данные о неисследованной Африке.