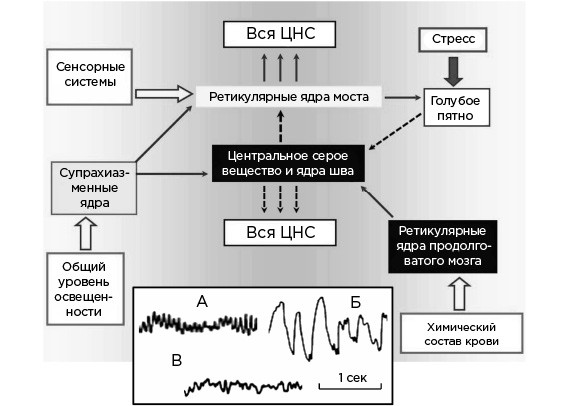

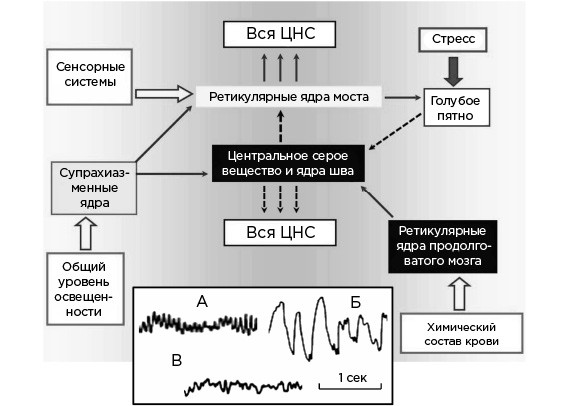

Постоянным и важнейшим конкурентом ретикулярных ядер моста является центральное серое вещество (ЦСВ) среднего мозга – главный центр сна (рис. 11.3). Отсюда расходится по мозгу сонное состояние.

Центр сна и центр бодрствования непрерывно выясняют, кто сейчас сильнее; от того, насколько безоговорочна победа, зависит наш текущий уровень активации либо крепость сна.

При этом значительная часть сигналов ЦСВ среднего мозга направлена на то, чтобы отключить таламус. Если это удается, то сенсорные сигналы гораздо хуже достигают коры больших полушарий, и далее начинается процесс засыпания. ЦСВ среднего мозга для генерации тормозных «посылов» в числе прочего использует ядра шва – уже не раз упоминавшиеся на страницах этой книги структуры, секретирующие в качестве медиатора серотонин. Одна из функций серотонина в головном мозге, таким образом, подавление центров бодрствования в момент перехода ко сну.

Нейроны центров бодрствования секретируют активирующие (возбуждающие) медиаторы, прежде всего глутаминовую кислоту. Напрямую нанести «ответный удар» по центрам сна с помощью данного вещества они не могут. Однако ретикулярные ядра моста, для того чтобы конкурировать с ЦСВ среднего мозга, пользуются помощью голубого пятна. Напомним, что данная структура вырабатывает в качестве медиатора норадреналин, круг функций которого очень обширен. Одна из них – тормозить центры сна. Голубое пятно делает это по команде из центров бодрствования и, кроме того, при стрессе. Когда голубым пятном командуют миндалина и гипоталамус, мы волнуемся и плохо засыпаем.

Рис. 11.3. Основные центры сна и бодрствования головного мозга человека, их связи и взаимные влияния. Отметим роль ретикулярных ядер моста (главные центры бодрствования), а также центрального серого вещества среднего мозга и ядер шва (главные центры сна). Активирующее действие различных областей ЦНС показано тонкими сплошными стрелками, тормозное действие – пунктирными стрелками (детальное описание см. в тексте). Внизу в рамке представлены три участка записи ЭЭГ, характерные для состояний спокойного бодрствования (А: альфа-ритм), медленно-волнового сна (Б: дельта-ритм) и парадоксального сна (В: паттерн, указывающий на высокий уровень активации коры больших полушарий)

Еще одна структура, которая участвует в функционировании системы «сон-бодрствование», – супрахиазменные ядра гипоталамуса. Они находятся в гипоталамусе, в самой передней зоне, в месте входа зрительного нерва. Хиазма – перекрест зрительных нервов, супрахиазменные означает «находящиеся напротив перекреста». Данные ядра являются нашим самым древним зрительным центром. Они получают часть зрительной информации, для того чтобы определять общий уровень освещенности. Этим ядрам все равно, что конкретно видит мозг рыбы, лягушки или млекопитающего. Для них важно, сколько света за последнее время «упало» на организм.

В супрахиазменных ядрах есть нервные клетки, настроенные на суточный ритм освещенности. Часть из них активна днем, а часть – ночью. Сигналы нейронов, которые активны днем, попадают в ретикулярные ядра моста. А сигналы нейронов, активных ночью, уходят в ЦСВ среднего мозга. По сути, супрахиазменные ядра – это наши биологические часы, которые аккуратно подсказывают главным центрам бодрствования и сна, что наступило утро и пора открывать глаза или что приближается ночь и пришло время искать место для ночлега.

Люди относятся к дневным млекопитающим. Крупные обезьяны тоже дневные млекопитающие, потому что прыгать по веткам, если вес 40–50 кг, а то и больше, ночью как-то неудобно. Поэтому человекообразные приматы перемещаются по деревьям днем, не спеша. Гиббоны, конечно, прыгают, но они легкие. А вот шимпанзе, которые крупнее гиббонов, аккуратненько перебираются с ветки на ветку. Гориллы вообще не очень любят взбираться на деревья. Потому что некоторые особи горилл весят многим более 100 кг.

Итак, Homo sapiens – дневные млекопитающие, и, как бы вам ни хотелось вести ночной образ жизни и сидеть до четырех часов утра за компьютером, долго это делать без вреда для здоровья, скорее всего, не получится. И даже если мы активны ночью, то все равно включаем везде свет, пытаясь обмануть супрахиазменные ядра. А они аккуратно отслеживают суточный ритм освещенности и вскоре после заката начинают нам намекать: «Пора бы спать, время спать». А утром они способны нас разбудить. Правда, в жизни современного человека такое редко происходит. Нас в основном будит будильник или ближайшие родственники, говоря: «Пора вставать!» Но в принципе, если долго спать, то мы в конце концов просыпаемся.

Супрахиазменные ядра работают довольно мягко, и это правильно. Мы не должны засыпать вдруг, сразу, где попало. Обезьяна, которая уснула там, где ее настиг сон, может и не проснуться: ее легко найдет какой-нибудь ночной хищник. Ко сну надо отходить постепенно. Вот обезьяны так и делают. Сначала выбирают безопасное место, осматриваются, могут еще для удобства веток и листьев под себя подстелить. А вот просыпаться, конечно, хорошо уметь быстро, потому что мало ли кто заполз в гнездышко.

Если вы резко смените часовой пояс, то вклад супрахиазменных ядер в регуляцию ритмов сна и бодрствования вдруг становится гораздо более заметен. Только надо серьезно изменить свою локализацию и улететь из Москвы не в Красноярск или Мадрид (разница в 3–4 часа), а во Владивосток или Нью-Йорк (8–10 часов). В этом случае вы точно заметите: «Да, биологические часы работают!» – будете несколько дней бодрствовать ночью, а днем – дремать. И так, пока супрахиазменные ядра не «переведут стрелки» и не встроят вас в местный ритм освещенности. На это понадобится неделя, не меньше, а то и две. А если вы должны назад возвращаться уже через пять дней, то вашим супрахиазменным ядрам совсем плохо придется. Только они начали к Владивостоку адаптироваться, а тут опять Москва. В этом случае можно получить заметное расстройство сна, которое преследует людей, по роду своей деятельности часто попадающих в подобные ситуации.

Также плохо придется тем, кто работает сутки через двое или с частым изменением времени работы: то первая смена, то вторая, то третья.

Общий совет: систему регуляции сна и бодрствования лучше понапрасну не перенапрягать. Пока мозг молодой, он справляется, но в зрелом и тем более в более пожилом возрасте более или менее стабильный режим дня желательно соблюдать.

Тогда нервные процессы будут более качественными, да и здоровье крепче.

Последний пункт в списке главных центров сна и бодрствования – ретикулярные ядра продолговатого мозга. Это вспомогательный центр сна, который работает вместе с ЦСВ среднего мозга. В основном он реагирует на химический состав крови. Если в плазме появляются токсины, избыток глюкозы или какие-то отходы обмена, тогда ретикулярные ядра продолговатого мозга активируются и посылают импульсы в средний мозг.

Что это реально означает? Например, в организме появились токсины, так как мы заболели либо отравились. В этой ситуации действительно лучше не бегать и не прыгать, а тихо лежать и восстанавливаться. Тут-то очень вовремя и возникает сонное состояние: «Я чем-то отравился, сегодня никуда не пойду, буду дремать, выздоравливать». Это физиологически очень правильное решение.