Чтение стимулирует знание слов

Фоновый словарный запас представляет собой особую поддержку для многих детей. Как утверждает врач-консультант и лингвист Ребекка Кеннеди, это один из аспектов языка, который при овладении чтением «достается бесплатно» [33]. Иногда я прошу студентов объяснить термин, обозначающий конкретный синдром, например слово «агорафобия». Если они начинают сомневаться, я показываю им предложение, где это слово находится в контексте: «Один из пациентов доктора Спока, страдающий агорафобией, отказался прийти на собрание группы в большой лекционный зал». Этого оказывается достаточно, чтобы студенты поняли и смогли объяснить термин. Чтение развивает способность использовать контекст. По мере того как читатели-новички переходят к более сложным текстам, их частичные концепты в сочетании с «деривационными» и «контекстуальными» способностями распределяют множество слов по уже созданным категориям и таким образом увеличивают репертуар известных слов. Когда прикидываешь, что за годы школьного обучения детям приходится узнать примерно 88 700 слов и что по меньшей мере 9000 из них должны быть усвоены к концу третьего класса, начинаешь ясно понимать огромное значение развития словарного запаса [34].

Многочисленные значения способствуют пониманию

Этот принцип возвращает нас к двум историям раннего развития чтения. Луиза Кук Моутс оценивает отрезвляющую разницу между детьми, растущими в благоприятном языковом окружении, и теми, кто лишен таких условий: ко времени первого класса словарный запас первых примерно на 15 000 слов больше [35]. Как могут обездоленные в языковом плане дети нагнать своих более привилегированных в этом отношении сверстников? Объяснение значений слов в классе отчасти решает проблему, но читателям-новичкам нужно узнать значительно больше, чем поверхностное значение слова для понимания даже их простых историй [36]. Они также должны проявлять гибкость и осведомленность в отношении множества вариантов использования слов и их функций в разных контекстах. Им нужно знать о том, что «жучки» (bugs) могут как ползать, так и ездить на колесах, заражать людей и шпионить за ними, – и при этом дети должны чувствовать себя комфортно.

Наша координатор научных исследований Стефани Готвальд вспоминает, что многие из проблемных читателей, с которыми мы работаем, приходят в ужас от одной мысли о том, что слово может иметь не одно значение, а больше. Когда им рассказывают о словах типа bug («жучок», «подслушивающее устройство», «вирус», «фанат»), jam («варенье», «затор», «перебои»), ram («баран», «поршень», «таран») и bat («летучая мышь», «бита», «кутеж»), их первая реакция: «Да вы шутите!» Дети, начинающие декодировать, лучше соображают, когда понимают, что слова, в том числе используемые в шутках и каламбурах, могут иметь много значений. Понимание многогранности слов подталкивает читателя-новичка к попыткам догадаться о значении и узнать о нем больше из прочитанного, и это уже материал следующего уровня чтения. Но сначала давайте посмотрим, что делает мозг, начинающий декодировать, когда читает короткие слова, такие как bat, rat («крыса», «доносчик») и bug.

Мозг читателя-новичка

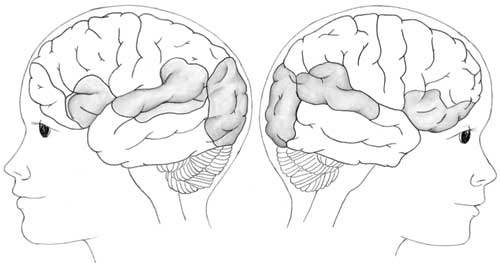

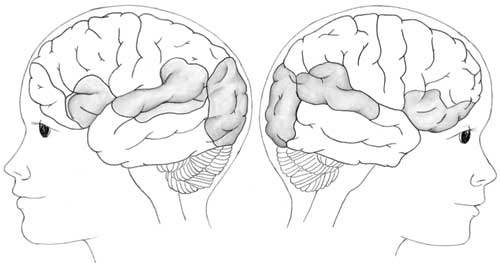

Рисунок Кэт Студли иллюстрирует, что происходит, когда читатель-новичок смотрит на слово, независимо от того, насколько хорошо он может декодировать (см. рис. 5.1) [37]. Как и в универсальной системе чтения у взрослых, у маленького ребенка, когда он читает, в мозге активируются три крупные области. Главная задача мозга юного начинающего читателя – «соединить» эти области. В мозге ребенка, в отличие от мозга взрослого, первая область активации охватывает намного большую территорию в затылочных долях (то есть зрительных областях и областях зрительных ассоциаций), а также в эволюционно значимой области, находящейся глубоко внутри затылочных долей и прилежащей к височной доле: веретенообразной извилине. Что очень важно, в обоих полушариях наблюдается более выраженная активность. На первый взгляд это может показаться нелогичным, но подумайте о том, чего стоит приобретение навыка. В самом начале овладение любым навыком требует значительной когнитивной и моторной обработки и соответствующей нейронной территории. Постепенно, по мере того как навык становится практическим, когнитивных затрат требуется меньше, и нейронные пути также становятся организованными и эффективными. Это медленное развитие по направлению к специализации и автоматизации процессов мозга.

Рис. 5.1. Читающий мозг на ранних стадиях

Вторая крупная зона распределения, которая также располагается в обоих полушариях, оказывается немного более активной в левом полушарии и включает в себя несколько областей в височной и теменной долях. Недавно нейропсихологи из Вашингтонского университета обнаружили, что дети используют большие, чем взрослые, доли из нескольких специфических областей, особенно в ангулярной и надкраевой извилинах [38]. Эти две извилины представляют собой важные структуры для интеграции фонологических процессов со зрительными, орфографическими и семантическими процессами. У детей также сильно активируются части важнейшей области понимания языка в височной доле, называемые зоной Вернике.

Интереснее всего то, что эти две первые крупные области в универсальной системе чтения значительно больше используются детьми, чем взрослыми, исключение составляет лишь один набор условий. Взрослые используют эти области больше, чем дети, когда слова становятся настолько трудными, что приходится возвращаться к стратегиям детства – и некоторые из вас могли только что это пережить, когда читали «перивентрикулярная нодулярная гетеротопия» [39].

Части лобных долей, особенно важный речевой центр в левом полушарии под названием «зона Брока», составляют третью важную область мозга ребенка. Становится понятно, почему эта область настолько велика, если учесть роль лобных долей в различных управляющих процессах, таких как память, и в различных языковых процессах, таких как фонологические и семантические. Конечно, взрослые читатели больше активируют некоторые лобные доли – области, которые задействованы в этих более сложных исполнительных процессах и процессах понимания [40]. Другие области в нижних слоях мозга играют активные роли и у взрослых, и у детей. Примерами такой активности являются мозжечок и многоцелевой таламус – один из «коммутаторов» мозга, который связывает все пять его слоев. «Мозжечок» означает «маленький мозг», и именно это он собой и представляет, так как способствует синхронизации и точности множества моторных и языковых навыков, необходимых для чтения [41].

Несомненно, изображение юного мозга читателя-новичка произведет впечатление на любого. Здесь проявляет себя способность мозга устанавливать новые связи, так как области, изначально предназначенные для выполнения других функций – особенно зрительных, моторных и связанных с разными аспектами языка, – учатся взаимодействовать, наращивая скорость. К тому времени как ребенку исполняется семь или восемь лет, начинающий декодировать мозг демонстрирует свои потрясающие успехи и показывает, насколько он более развит, чем мозг первых читателей токенов. Эти три главные области распределения будут основанием для базового декодирования на всех этапах овладения чтением, притом что постоянно возрастающая беглость – характеристика следующих типов читателей – добавляет интересную оговорку к портрету читающего мозга.