Второй отрывок дальше по тексту романа, знакомящий нас с мистером Кейсобоном, возможно, не так хорошо запомнится, и для этого есть основания.

Прежде он одобрительно взирал на ее способность поклоняться тому, что заслуживало поклонения, но теперь вдруг с ужасом представил себе, как на смену этой способности приходит самоуверенность, а поклонение сменяется критикой самого неприятного свойства, которая весьма туманно представляет себе прекраснейшие цели и никакого понятия не имеет о том, чего стоит достичь их [49].

Я читала «Мидлмарч», наверное, раз пять-шесть. Перечитав его в прошлом году, я увидела эти строки о мистере Кейсобоне в другом свете. Три десятка лет я искренне сопереживала только разочаровавшейся идеалистке Доротее и только сейчас начинаю понимать страхи Кейсобона, его не воплотившиеся надежды и разочарование из-за того, что молодая жена его не понимает. Никогда не представляла себе, что наступит день, когда я буду сочувствовать мистеру Кейсобону, но теперь, с немалым смирением, признаю, что это так. Сочувствовала ему и Джордж Элиот, возможно, по тем же причинам, что и я. Чтение изменяет наши жизни, а наши жизни изменяют наше чтение.

Чтобы проиллюстрировать интеллектуальные процессы, которые должны объединиться для достижения высших форм умелого чтения, теперь я обращусь к одному из самых сложных отрывков из одной из самых прекрасных в мире книг – из «Братьев Карамазовых» Достоевского. В середине этого глубочайшего романа один из братьев Карамазовых, циник Иван, рассказывает своему младшему брату ужасную историю о добре и зле, которая называется «Великий инквизитор». Эта история внутри истории представляет собой напряженный диалог в разгар страшной Инквизиции. В этом диалоге девяностолетний монах язвительно допрашивает Бога, которого в тексте называют только «Ты», «Он» и «Его». Посмотрите, какие требования предъявляет Достоевский к своему читателю, и подумайте, что вы сами должны знать и уметь использовать для интерпретации текста, чтобы понять этот диалог, в котором монах упрекает молчаливого «Его» и объясняет «Ему», почему «Он» должен умереть.

Вот эта потребность общности

[51] преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом. Они созидали богов и взывали друг к другу: «Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим!.. Ты знал, ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой, но ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось тебе, чтобы заставить всех преклониться пред тобою бесспорно… и отверг во имя свободы и хлеба небесного. Взгляни же, что сделал ты далее. И все опять во имя свободы!.. Вместо того, чтоб овладеть людскою свободой, ты умножил ее и обременил ее мучениями душевное царство человека вовеки. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенный и плененный тобою. Вместо твердого древнего закона, – свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло… невозможно было оставить их в смятении и мучении более, чем сделал ты, оставив им столько забот и неразрешимых задач

[52] [50].

Подумайте, какие усилия вам пришлось приложить, просто чтобы понять, во-первых, что, собственно, говорит монах; во-вторых, зачем Иван рассказывает это Алеше; и в-третьих, как невинный Алеша мог бы отреагировать на такой взгляд на добро и зло, который рушит обычные представления. Еще до того как вы прочитали хотя бы одно слово, контекстуальная информация, которую я вам сообщила, возбудила ряд исполнительных процессов, связанных с предугадыванием, ожиданиями и планированием. Эти процессы настроили вас на конкретный литературный жанр (русский роман) и место и время действия (диалог между монахом и божественным присутствием во время Инквизиции). Далее, в процессе декодирования текста вы поместили поверхностные репрезентации слов во временное хранилище (рабочую память), чтобы «удержать» очень непростое знание – не только о значениях отдельных слов и фраз («общность преклонения») и их грамматических употреблений, но также о ряде сложных, иногда парадоксальных пропозиций в тексте (преклонение как пытка; свобода как пытка; свобода выбора как соблазн). Значения этих концептов активировали долговременную память, чтобы найти общие фоновые знания о России XIX века, об Инквизиции, о философских размышлениях о добре и зле и о том, что Достоевский использовал свой роман в дидактических целях.

Далее, вероятнее всего, вы начали выводить возможные значения и выдвинули несколько гипотез относительно отношений между Иваном и Алешей, между Ним и Инквизитором, между Достоевским и его читателем. Например, вы, возможно, создали альтернативные гипотезы относительно того, о чем на самом деле говорил монах и зачем он это делал. Во время чтения отрывка вы контролировали свое понимание, чтобы удостовериться, что ваши выводы соответствуют имеющимся в долговременной памяти фоновым знаниям. Если возникало несоответствие между тем, что вы читали, и теми выводами, которые вы сделали, вы перечитывали, чтобы пересмотреть свое понимание не укладывающейся в общую картину части или всего текста.

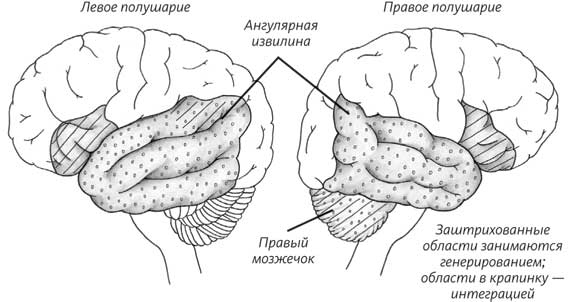

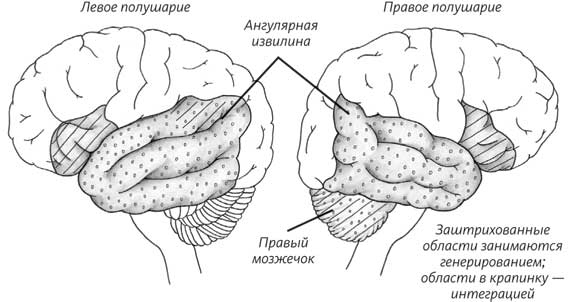

Рис. 6.7. Понимание в мозге умелого читателя

Весь диапазон сложности в любом тексте влияет на понимание его умелым читателем (см. рис. 6.7) – от значений слов и синтаксических требований до количества концептуальных пропозиций, которые необходимо удерживать в памяти. Как показано в отрывке из «Братьев Карамазовых», чтобы разобраться в концептах, которые не совпадают с общепринятыми представлениями (например, свобода как отрицательная ценность; монахи, осуждающие божество и подвергающие его гонениям), интеллектуальная гибкость выходит на первый план. Как мы видели в отрывках из «Мидлмарч», влияние на понимание оказывает все, что читатель привносит в текст. Меняются не Иван и мистер Кейсобон, это мы в тридцать семь, пятьдесят семь или семьдесят семь лет лучше понимаем их, чем в семнадцать.

Динамическое взаимодействие между текстом и жизненным опытом двунаправленно: мы привносим в текст свой жизненный опыт, а текст изменяет наше представление о жизни. Немногим писателям удалось передать это взаимное сплетение лучше, чем Альберто Мангуэлю в «Истории чтения»: вся книга – это история о том, как он и текст изменяли друг друга. Иногда мы «выплываем» после такого погружения в другие миры мышления, подобно Мангуэлю, с расширенной способностью думать, чувствовать и действовать по-новому, с отвагой. Куда бы ни завело нас чтение, мы уже изменились.

У этого опыта имеются корреляты, показывающие изменения на нейронном уровне, которые происходят, когда чтение достигает уровня умелого. Когнитивный нейрофизиолог Марсель Джаст вместе со своей исследовательской группой в Университете Карнеги – Меллона выдвинул гипотезу: когда умелые читатели во время чтения делают выводы, в их мозге происходит процесс, имеющий по меньшей мере две стадии [51]. Этот процесс включает как генерирование гипотез, так и их интеграцию в знания читателя о тексте. Использование этих навыков умелыми читателями соответствует тому, как в конце путешествия до Фродо доходит понимание сущности его неудачливого проводника Голлума. Когда Фродо видит нездоровую одержимость Голлума Кольцом, сначала он вынужден проанализировать, что на самом деле означает каждый поступок этого несчастного существа, затем интегрировать эти открытия, чтобы разобраться, как действовать дальше и предугадывать, что попытается сделать Голлум.