За последние 120 лет неровной истории исследования дислексии выдвигались гипотезы, затрагивающие каждый из этих четырех типов сбоев. Фактически можно упорядочить эту историю, если организовать имеющиеся гипотезы в соответствии с обозначенными выше принципами. Что еще более важно, если мы организуем всю имеющуюся информацию, полученную в рамках разных теорий дислексии, сообразно устройству мозга, то сможем получить более ясную картину того, как изучение нарушений чтения приведет к тому, что наши знания об умеющем читать мозге станут более полными и точными.

Принцип 1: сбой в старых структурах

Большинство теорий дислексии, появившихся в XX веке, связывает ее с одной из старых структур в нейронной сети – со зрительной системой. Первым термином, обозначавшим то, что сегодня мы называем дислексией, было «алексия» (word-blindness)

[55]. Этот термин впервые появился в работе немецкого исследователя Адольфа Куссмауля в 1870-е годы [8]. Детская дислексия стала называться врожденной алексией на основании, с одной стороны, работы Куссмауля, а с другой стороны, странного случая месье Х, французского бизнесмена и музыканта-любителя, который однажды проснулся и обнаружил, что не может прочитать практически ни одного слова. Французский невролог Жозеф-Жюль Дежерин обнаружил, что месье Х действительно больше не мог читать слова, называть цвета или читать ноты, несмотря на то что его зрение не было повреждено [9]. Через несколько лет месье Х перенес инсульт, который полностью разрушил его способность читать и писать, а также стал причиной скорой смерти.

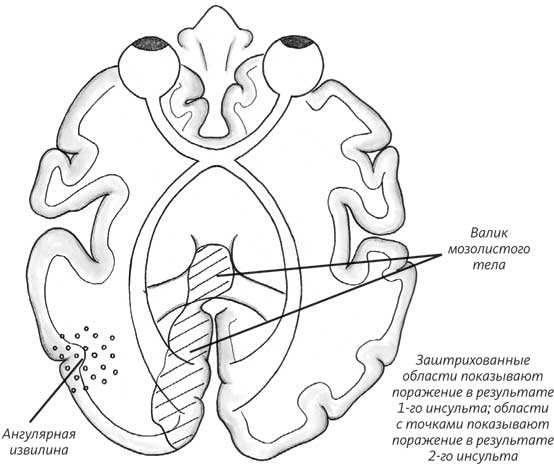

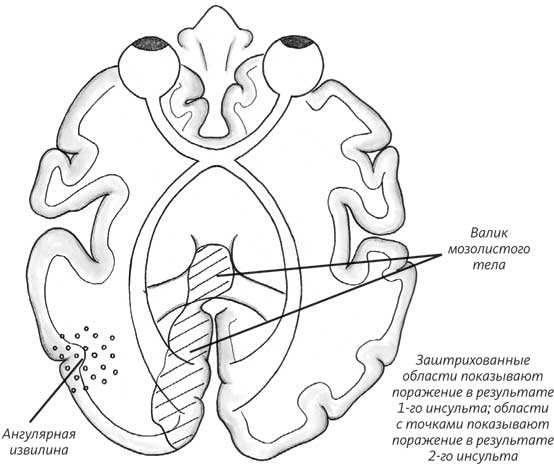

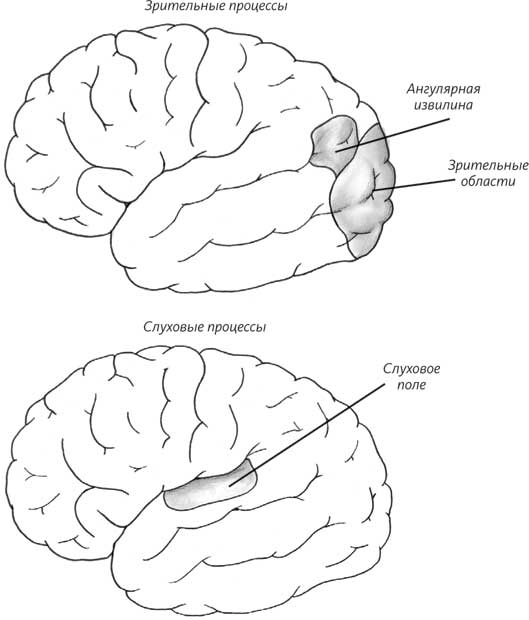

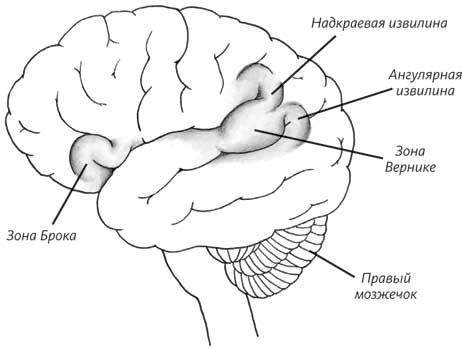

Аутопсия месье Х показала два отдельных инсульта, каждый из которых повредил дискретные области мозга. Дежерин использовал эту информацию как основу для новой теории о чтении и мозге. Первый инсульт вызвал повреждение в левой зрительной области и в задней части мозолистого тела, группы волокон, которая соединяет два полушария мозга (см. рис. 7.2). В результате зрительные области месье Х были «отсоединены», что позволяло ему видеть правым полушарием, но не давало связывать то, что он видел, ни с языковыми областями левого полушария, ни с поврежденной левой зрительной областью. Вот что вызвало его первоначальную неспособность читать. Второй инсульт, который вызвал полную утрату чтения и письма, повредил область ангулярной извилины. Описанный Дежерином случай «классической дислексии» обозначил начало исследований приобретенной дислексии и стал основой первых гипотез относительно роли зрения и важности внутримозговых соединений.

Рис. 7.2. Мозг человека с алексией

В XX веке невролог Норман Гешвинд интерпретировал описанный Дежерином случай как пример «синдрома разобщения», когда различные части мозга, необходимые для выполнения конкретной функции (например, письменного языка) «отрезаются» друг от друга, что вызывает сбой функции [10]. Таким образом, случай месье Х на самом деле отражает две разные предполагаемые причины дислексии: повреждение одной из старых структур, то есть зрительной системы, и разрыв соединений в сети чтения.

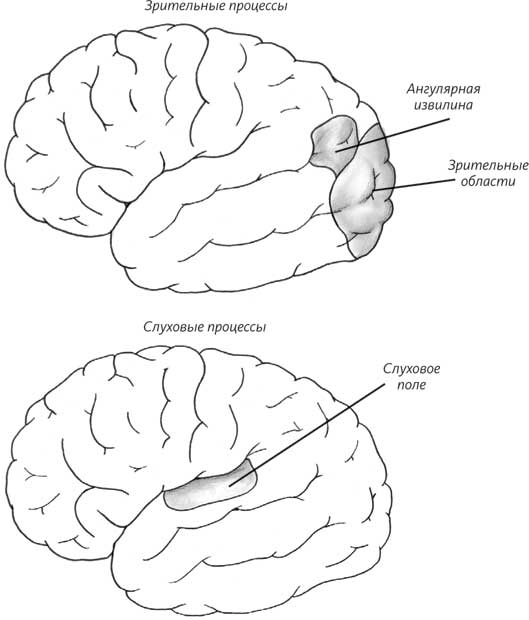

Рис. 7.3. Зрительные и слуховые процессы

Еще одно раннее логическое объяснение расстройств чтения – это проблемы в слуховой системе (см. рис. 7.3). В 1921 году исследователь чтения Люси Филдс [11] получила свидетельства того, что дети с проблемами чтения не способны формировать акустические образы (нечто вроде наших фонемных репрезентаций) звуков, представленных буквами. В 1944 году невролог и психиатр Пауль Шильдер проницательно описал человека с нарушениями чтения, отметив, что он не в силах соотнести буквы с обозначаемыми ими звуками, а также разложить произнесенное слово на составляющие его звуки [12]. Открытия Шильдера и более ранние работы Филдс об акустических образах – предвестники одного из самых важных направлений работы над проблемами дислексии: исследования неспособности ребенка обрабатывать фонемы в составе слов

[56].

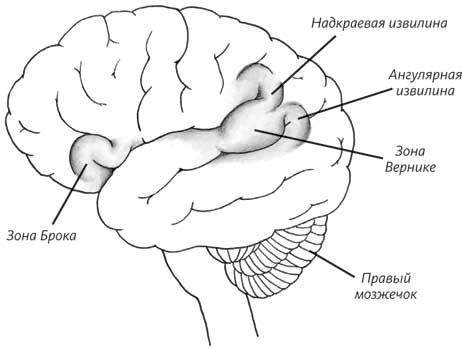

В начале 1970-х, преимущественно на основе интеллектуального влияния лингвиста Ноама Хомского, зарождающаяся психолингвистика (изучение психологии языка) определила новое направление в изучении чтения [13]. Целью первых психолингвистов было ни много ни мало системное понимание взаимосвязей между речью, языком, развитием чтения и нарушениями чтения. Их теория, согласно которой дислексия – это языковое расстройство, опровергла более ранние теории, сосредоточенные преимущественно на перцептивных и зрительных нарушениях. Исследование психологов Изабель Либерман и Дона Шенквайлера, выполненное в психолингвистическом ключе, наводит на глубокие размышления [14]. Они изучали группу глухих детей и обнаружили, что лишь некоторые из них могли читать хорошо и при этом отличались от всех остальных читателей наличием фонологических репрезентаций звуков, составляющих слова. В интерпретации Либерман и Шенквайлера эти и другие результаты указывают на то, что чтение в большей степени зависит от навыков фонологического анализа и понимания, требующих лингвистического опыта (см. рис. 7.4), чем от сенсорного по природе слухового восприятия звуков речи [15].

Рис. 7.4. Гипотезы языковых расстройств и фонологическая обработка

Работы психолога-экспериментатора Фрэнка Веллютино в области нарушений чтения поставили точку в попытках исследователей объяснить возникающие здесь проблемы дефектами перцептивных структур [16]. Веллютино и его коллеги продемонстрировали, что самые распространенные при дислексии перцептивные проблемы (хорошо известные «зрительные» перевертыши, такие как чтение b вместо d и p вместо q) являются результатом не дефицита перцепции, а неспособности ребенка отыскать для этих звуков нужные вербальные ярлыки. В своем глубоком исследовании Веллютино сначала показал детям с проблемами чтения несколько типичных пар перевертышей, а затем попросил их либо нарисовать буквы (невербальное задание, в котором участвуют зрительные процессы), либо произнести их (вербальное задание). Дети рисовали буквы очень точно, но давали преимущественно неправильные названия, что указывает на связанный с языком источник сбоев.

В настоящее время существуют сотни фонологических исследований, демонстрирующих, что многие дети с нарушениями чтения не воспринимают и не сегментируют отдельные слоги и фонемы и не манипулируют ими таким же образом, которым это делают дети, читающие на среднем уровне [17]. Это открытие имело далеко идущие и важные последствия. Дети, не понимающие, что в слове bat («летучая мышь») три звука, которые можно отделить друг от друга, будут испытывать затруднения, если учитель с добрыми намерениями начнет урок словами: «Произнесите это слово так, чтобы были слышны отдельные звуки: /b/ – /a/ – /t/». Они не могут быстро вычленить, а затем произнести фонему из начала или конца слова (тем более из середины), а осознание ими моделей рифмы – чтобы решить, рифмуются ли слова, подобные fat («толстый») и rat («крыса»), – развивается значительно медленнее. Что еще более важно, теперь мы знаем: если таким детям приходится без посторонней помощи выводить правила соответствия между буквами и звуками, они испытывают самые большие трудности в овладении чтением.