8. Кости раздора

Черепа смотрели прямо перед собой, всего лишь безучастные собрания костей. Когда-то это были люди, да и по-прежнему ими остались. Только вот аккуратная экспозиция в музейном зале такого впечатления не создавала. Они стали предметами, лишенными плоти, а вместе с ней и личности.

Каждый череп был сведен к короткому описанию. Некоторым эти надписи приклеили на лобную кость. «Негр, родился в Африке», «Китаец, мужчина», «Перуанец, из расы инков». У других они были нанесены в разное время прямо на череп. Люди, лишенные своей человечности. Каждый из них превратился в анатомический тотем расистской организации ранней американской антропологии. Это собрание черепов Сэмюэла Мортона.

Коллекция, хранящаяся в музее Пенсильванского университета в Филадельфии, поражает своим размером. Сам Мортон к моменту смерти в 1851 году собрал 867 черепов. Его коллега Джеймс Эйткен Мейгс пополнял ее, пока общее количество не превысило 1225 черепов. Какое-то время эта жуткая коллекция открыто выставлялась. Когда она размещалась в Академии естественных наук на извилистой реке Скулкилл, посетители могли любоваться этими черепами бесплатно по вторникам и субботам. То, что выставляется сейчас, — лишь жалкая горстка, крохотная выборка из многих сотен черепов, хранящихся в закромах, расставленная в блестящих, хорошо освещенных витринах с сопроводительными подписями.

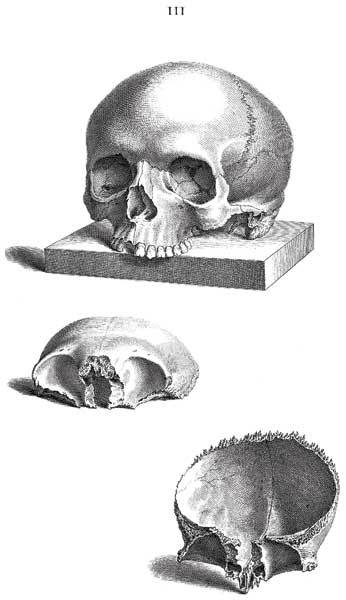

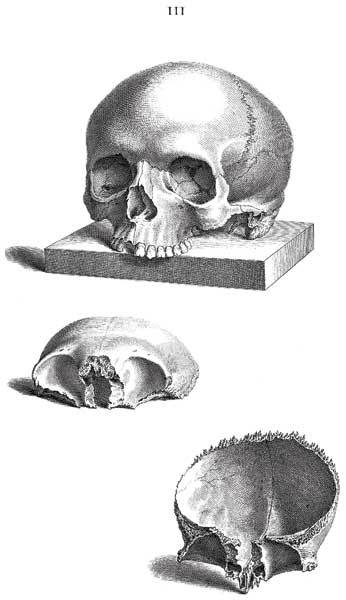

Когда стоишь перед этими черепами, возникает какое-то странное чувство. Сама экспозиция мало отличается от аналогичной в музее Мюттера на другом конце города или классических коллекций вроде той, что представлена в музее имени Хантера в Лондоне. Она одновременно и душевная, и холодная, ее безликость контрастирует с тем фактом, что череп — самая человеческая часть нашего скелета. Остеологические лица по-прежнему несут в себе личности даже по прошествии многих лет после смерти, а вместительные купола за лицами когда-то хранили мозги, которые делали каждого из этих людей самим собой. Одна только мысль о том, что это были люди, которые жили и умерли задолго до моего рождения, меняет восприятие выставки. Мортон стремился заполучить все эти черепа ради того, что они могут рассказать про людей — про нас, — и тем не менее теперь они выставляются подобно окаменелостям или каким-нибудь древним горшкам. Наличие инструментов Мортона рядом с черепами — а один из них даже демонстрирует процесс измерения черепа на одном из экспонатов — добавляет еще больше научной отчужденности. Каждый из этих уникальных людей был сведен к наборам данных, которые, с точки зрения жившего в XIX веке Мортона, описывали их расовую принадлежность. Их оценивали не по жизни, которую они вели, не по их действиям, а просто по тому, сколько свинцовой дроби вмещали их черепные коробки.

Здесь наша история принимает мрачный оборот. Мы с вами рассмотрели происхождение человеческого скелета, начиная от его базовой анатомической структуры и появления костной ткани и заканчивая его реакцией на мир вокруг и тем, что патологии способны рассказать о прожитой нами жизни. Теперь же мы углубились в посмертную жизнь костей, в то, как живые проецируют свои идеи о жизни на давно погибших. Картина получается зачастую неприглядной, причем не столько из-за того, что случилось с самими телами, сколько из-за вводящих в заблуждение теорий, которые создаются вокруг костей. Нам до сих пор приходится разбираться с последствиями помешательства на расовых различиях на заре американской антропологии, и черепа Мортона являются характерным примером того, как мы зачастую проецируем собственные мысли и идеи на лишенные плоти кости.

Не то чтобы Мортон был первым, кто стал этим заниматься. Чтобы понять, что этот врач пытался сделать со своей коллекцией черепов, а также осознать масштабы вреда, нанесенного так называемой объективной наукой, нам нужно вернуться к самому началу XIX века, когда зародилась антропология и смежные ей специальности. Физиогномика, френология и краниометрия предприняли попытку стать объективными науками своего времени, однако в итоге повлекли за собой весьма ужасные последствия.

У любой науки не бывает какого-то единого начала. Она не появляется полностью сформировавшейся из ниоткуда. Изобретаемые нами науки всегда противопоставлялись уже существующим идеям и взглядам, и наши попытки объективного познания природы неизбежно ограничивались рамками человеческой культуры. Таким образом, у истории любой науки есть несколько отправных точек, и многие науки начинались с идей, которые впоследствии были признаны псевдонаучными. В данном случае будет уместно обратиться к деятельности Иоганна Каспара Лафатера.

Швейцарский эрудит XVIII века Лафатер сделал себе имя во многих областях: от поэзии и философии до теологии. В науке он известен своими работами по физиогномике — это учение о том, как определять характер человека по его внешнему виду, то есть это все равно что пытаться судить о книге по обложке

[105]. Утверждалось, что при правильном прочтении формы человеческого тела можно познать его личность, на основании убеждения, что природа не может лгать и все представленное ею является непреложной истиной. К этой идее Лафатера привело стремление найти следы Бога в человеческой плоти, так как Всемогущий, несомненно, создал все живое продуманно и предусмотрел во внешнем виде людей ориентиры на скрывающийся внутри характер. «Даже кожа мухи не была сделана абы как», — заявлял он. Это давало опытному и образованному физиогномику возможность судить о личности человека с первого взгляда: очертания рта, подбородка, щек и даже волосы указывали на особенности поведения. Идея быстро приобрела популярность. Обильно снабженные иллюстрациями книги Лафатера пользовались огромным успехом и были многократно переизданы на немецком, французском и английском языках

[106]. Был даже выпущен справочник, чтобы читатели могли без труда судить об окружающих по их внешнему виду. Неудивительно, что это руководство соответствовало представлению мужчин Западной Европы о привлекательности или нравственности. Так, Лафатер утверждал, что люди с высоким лбом с большей вероятностью смогут понять другого человека и что низкий лоб повышает вероятность конфликта. Лафатер пытался составить так называемую типологию, общую классификацию форм человеческого тела, с помощью которой их можно было бы легко анализировать с гарантированно верным результатом.

Френология продолжила там, где остановилась физиогномика Лафатера. Основанная в 1790-х годах немецким физиологом Францем Йозефом Галлем, френология утвердилась в качестве науки, призванной развеять тайны человеческого разума и поведения. Самопровозглашенные эксперты, включая и Галля, были убеждены, что мозг — источник разума, а сам разум состоит из отдельных взаимосвязанных способностей. Каждая из этих способностей, в свою очередь, связана с определенным участком мозга, и размер участка напрямую определяет его влияние и активность. Такие участки назвали центрами, и это не были анатомические элементы мозга подобно лобной доле или гиппокампу; они отвечали за функции и, как считалось, определяли все, начиная от животных побуждений, например к разрушению, и заканчивая высоко ценившимся центром нравственности. Форма мозга, как решили френологи, определяется расположением и формой этих участков, а человеческий череп плотно облегает мозг. Отсюда следует, что очертания черепа в точности повторяют размеры и формы различных областей мозга, а значит, можно без труда классифицировать разум человека лишь по его внешнему виду. Френологи применили на практике отрывок из проповеди Иова «побеседуй с землею, и наставит тебя», уверенные, что в своих проявлениях природа предоставила нам всю необходимую информацию о нашем внутреннем мире. Разум больше не был прерогативой философов или даже теологов. Вместе со своими последователями Галль разрабатывал новую типологическую систему на основе наблюдений и измерений. «Истинность своих утверждений френологи объясняли тем, — пишет историк Джон ван Уайх, — что это были научные факты, взятые из непогрешимой и неизменной Природы»

[107].