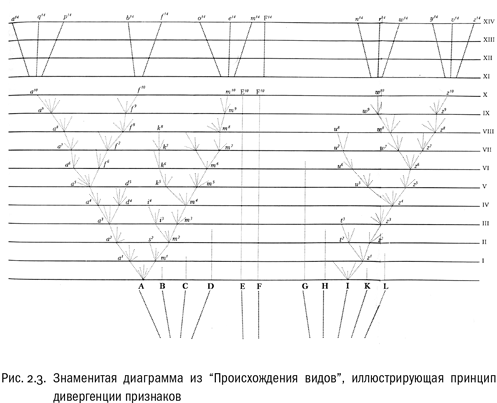

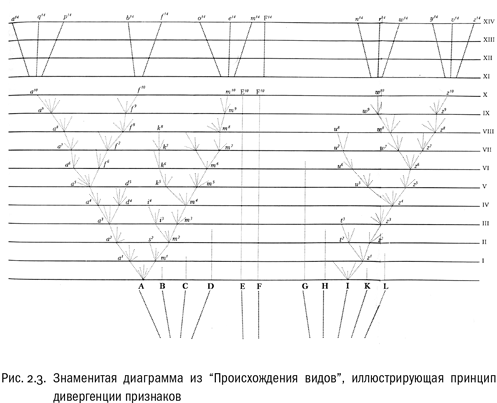

Мы видим, что 11 предковых родов имели очень разную эволюционную судьбу. Роды B, C, D, Н, К и L довольно скоро вымерли, не оставив потомства. Род E просуществовал очень долго, практически не изменившись, но потом тоже исчез с лица земли, так и не породив ни одного потомка. А вот роды A и I оказались, напротив, очень успешными, особенно первый, который стал родоначальником целой генеалогии, очень разветвленной и продолжающейся до наших дней. Потомки этого рода — многие ныне живущие существа. Но они, наши современники, уже очень несхожи как друг с другом, так и с их далеким прародителем. Замените безликого анонимуса A на предка всех млекопитающих (или птиц, или моллюсков), и все встанет на свои места. Если А — это миниатюрный, похожий на землеройку, протозверь, бегавший под пологом триасового леса, то a14, b14, e14 и им подобные вполне могут соответствовать современным моржам, антилопам и орангутанам. Как пишет сам Дарвин, «по принципу постоянной склонности к дивергенции признаков… чем новее какая-нибудь форма, тем более она будет, вообще говоря, отличаться от своего древнего предка. Отсюда понятно то правило, что наиболее древние ископаемые наиболее отличаются от ныне существующих форм»

[33].

Но дивергенция, хотя она и очень часто встречается в эволюции, вовсе не является неизбежностью. Взгляните, род F на диаграмме в течение 14 000 поколений почти не изменился и не дал ни одного потомка. Он так и дошел до наших дней в виде некоего «живого ископаемого», чудом сохранившегося реликта мезозойского или даже палеозойского времени.

Чарльз Дарвин не нарисовал на своей схеме единого предка всех современных организмов, сиречь LUCA, но если мысленно продолжить линии, ведущие вниз от родов A … L, то они сойдутся в некой начальной точке, которая и будет соответствовать корню эволюционного древа. Об этом предке в «Происхождении видов» написано мало и как бы вскользь. Дарвин понимал, что для обоснованных рассуждений по этому вопросу современная ему наука почти не имеет твердо установленных фактов. Вообще, говоря об эволюции, он предпочитал ссылаться на хорошо известные и детально изученные явления, например на селекцию домашних животных и культурных растений. В ней он видел ближайший, хотя и рукотворный, аналог того, что происходит в живой природе. О том, что случилось в самой тьме веков и не задокументировано палеонтологическими находками, Дарвину рассуждать не очень хотелось. Тем не менее на последних страницах своего труда он недвусмысленно заявил, что «все органические существа, когда-либо жившие на земле, могли произойти от одной первобытной формы»

[34], причем это касается не только животных, но и растений, тоже восходящих к этому первопредку. «Есть величие, — продолжает автор, — в этом воззрении, по которому жизнь с ее различными проявлениями Творец первоначально вдохнул в одну или ограниченное число форм», причем все «современные формы жизни являются потомками тех, которые жили задолго до кембрийской эпохи», и «обычная последовательность поколений не была ни разу прервана, и …никогда никакие катаклизмы не опустошали всю землю»

[35].

Упоминание о Творце в последнем абзаце «Происхождения видов» немало озадачивало историков науки. Что оно означало? Уступку мнению широкой публики (но написанное в предыдущих главах книги уже и так было хлесткой пощечиной общественному вкусу)? Или же, не зная практически ничего о возникновении жизни, Дарвин прибег к общепринятой тогда в научных кругах ссылке на гипотезу Сотворения?

Впрочем, заключительный реверанс в сторону Творца никого из современников Дарвина обмануть не мог. Его набожная супруга всерьез опасалась, что, обнародовав это сочинение, он погубит свою бессмертную душу и они не смогут воссоединиться после смерти в раю

[36]. На Дарвина немедленно посыпались обвинения в безбожии, потворстве аморализму и прочих нехороших вещах. Хотя «Происхождение видов» по своей форме и содержанию было научным трактатом, посвященным сугубо биологическому вопросу, его влияние на философию, социологию и богословие оказалось огромным. В свете эволюционной теории — если принимать ее всерьез и до конца — необходимо было радикально пересмотреть устоявшиеся и освященные авторитетом всех христианских конфессий представления о человеке, его прошлом и настоящем, о происхождении жизни на Земле и всех населяющих ее существ. Это была подлинная научная революция, дарвиновская революция. Ученый мир — да и вся образованная Европа — немедленно разделился на два лагеря, за и против Дарвина. Сам он, по характеру своему не склонный к публичной полемике, активной пропаганде своих идей и жестким баталиям, предпочитал следить за борьбой, развернувшейся вокруг его теории, из сельского уединения, сохраняя образ жизни ученого-джентльмена, для которого наука не средство построения карьеры и не способ заработка, а скорее респектабельное хобби. Дарвин почти не участвовал в словесных и печатных дискуссиях, разгоревшихся вокруг его теории, и сосредоточился на написании новых книг, в которых рассматривал отдельные вопросы эволюционной теории

[37].

В битву на его стороне вступили несколько молодых, полных энергии и задора ученых, обладавших знаниями, темпераментом и бойцовскими способностями, необходимыми, чтобы сделаться соратниками, паладинами или даже «бульдогами» Дарвина (как их только современники не величали!). В Англии метал громы и молнии в своих противников Томас Гексли (Хаксли), любитель участвовать в публичных диспутах и печатать дискуссионные статьи. Он обрушил всю мощь своего интеллекта и полемического таланта на головы не только ученых-скептиков, но и добропорядочных викторианских леди и джентльменов. Уже в 1863 г. он издал книгу «Свидетельства о положении человека в природе» (Evidence as to Man’s Place in Nature), детально обосновав в ней концепцию эволюционного родства человека и высших приматов

[38] — вопрос, тщательно обойденный Дарвином в «Происхождении видов», к которому он обратился только в 1871 г., издав свое собственное сочинение на эту тему. Ох и ругали же Гексли за эту «ересь» набожные викторианцы!

[39]