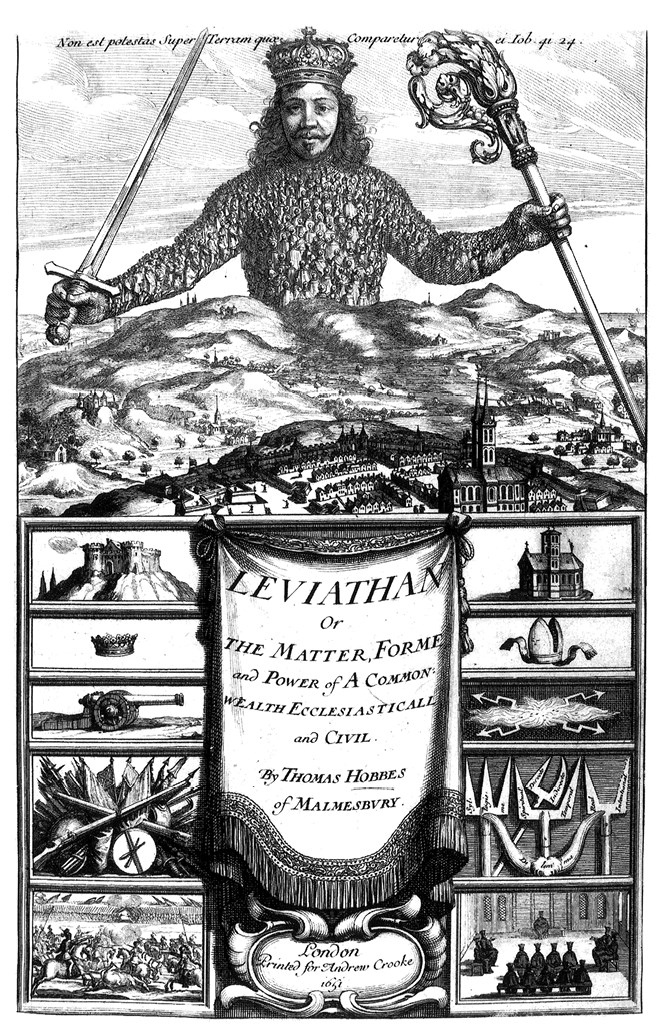

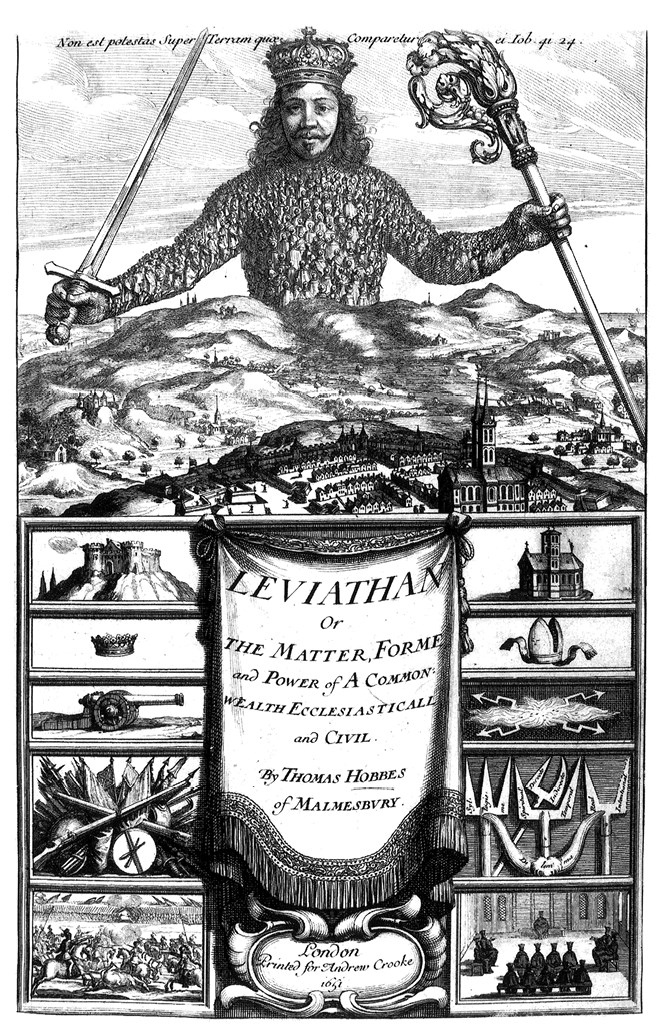

Первым социобиологом, на два века опередившим Дарвина, был Томас Гоббс. Как видно из первых строк его шедевра, сотворение государства он рассматривал как, по сути своей, сотворение одним артефактом другого, своего рода группового механизма жизнеобеспечения, «предназначенного» для «сбережения и защиты» его обитателей. Фронтиспис первого издания показывает, насколько серьезно воспринимал он свою метафору.

Ил. 44

И все же зачем я называю Гоббса социобиологом? Он не мог, подобно современным социобиологам, желать использовать идеи Дарвина для анализа общества. Но он ясно и уверенно сознавал фундаментальную дарвиновскую задачу: он понимал, что должна существовать история о том, как впервые было создано государство и как оно принесло с собой на лицо Земли нечто совершенно новое – мораль. Это была бы история, ведущая нас от времени, когда, очевидно, не существовало правильного и неправильного – лишь аморальное состязание, – ко временам, когда правильное и неправильное очевидным образом появилось (в некоторых областях биосферы) посредством процесса, постепенно введшего «сущностные» признаки этического взгляда на мир. Поскольку речь шла о доисторических эпохах и поскольку ископаемых останков, на которые можно бы было опираться, у него не было, Гоббсу пришлось заняться рациональной реконструкцией, рассказывая своего рода Сказку просто так (допустим еще один анахронизм).

«Давным-давно, – говорил он, – морали вовсе не было». Была жизнь; были люди, и у них даже был язык, а значит, и мемы (допустим третий анахронизм). Можно предположить, что у них были слова – а значит, мемы – для хорошего и дурного, но не этические понятия блага и зла. «Понятия правильного и неправильного, справедливого и несправедливого не имели здесь места». Итак, хотя люди и отличали хорошее копье от плохого копья, хороший обед от плохого обеда, хорошего охотника (эксперта по добыче хороших обедов) от плохого (распугивающего всю добычу), у них не было понятия хорошего или справедливого человека, человека нравственного, или благого, нравственного поступка – и их противоположностей, злодеев и пороков. Они могли понимать, что одни люди опаснее других, что они лучше сражаются или являются более желанными сексуальными партнерами, но дальше этого дело не шло. Понятий правильного и неправильного не было, ибо они «есть качества людей, живущих в обществе, а не в одиночестве». Гоббс называет этот период доисторической эпохи развития человечества «естественным состоянием», ибо оно во многих существенных отношениях напоминает положение других животных, в котором те вплоть до сего дня пребывают в дикой природе. В естественном состоянии «нет места для трудолюбия, так как никому не гарантированы плоды его труда… [нет] ремесла, литературы, нет общества, а, что хуже всего, есть вечный страх и постоянная опасность насильственной смерти, и жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна».

И вот в один прекрасный день возникает мутация. Однажды во время очередного конфликта, ничем не отличающегося от всех, случившихся до него, произошло нечто новое. Вместо того чтобы продолжать до того момента повсеместную близорукую и эгоистичную политику взаимного вероломства и недоверия, этим конкретным везучим соперникам пришла в голову новая идея: взаимовыгодное сотрудничество. Они заключили «общественный договор». Если раньше существовали семьи, стада или племена, то это был момент рождения нового вида группы – общества. Так родилась цивилизация. Дальнейшее, как говорится, история.

Как понравился бы Гоббсу рассказ Линн Маргулис о революции эукариот и о создании многоклеточной жизни! Там, где прежде не было ничего кроме скучных прокариот, дрейфующих по волнам своих беспросветных, тупых и кратковременных жизней, теперь могли существовать многоклеточные организмы, которые, благодаря распределению труда между группами специализированных клеток, были способны трудиться (в частности, осуществлять кислородный обмен веществ) и заниматься ремеслами (восприятие и передвижение на больших дистанциях, иммунный ответ и т. д.). И со временем их потомки создали очень своеобразные многоклеточные общества, известные как «люди», способные создавать письменную культуру (или репрезентации), артефактами которой они бросились беспорядочно обмениваться; благодаря этому стала возможной вторая революция.

Как восхитился бы Гоббс рассказом Ричарда Докинза о рождении мемов и тем самым создании личностей, которые были не просто механизмами жизнеобеспечения генов! Эти истории, сочиненные много позже его рассказа, повествуют о важных стадиях эволюции, предшествовавших той, которую он решил описать: переходе от лишенных представления о нравственности личностей к гражданам. Он верно понял, что это – важная стадия истории жизни на нашей планете, и рассказал, как только смог, историю об условиях, при которых этот шаг мог быть осуществлен и, будучи осуществленным, оказаться эволюционно неизбежным (используем еще один анахронизм). Хотя то была не сальтация, а всего лишь крошечный шаг, его последствия были судьбоносными, ибо он и в самом деле знаменовал рождение многообещающего чудовища.

Было бы ошибкой читать Гоббса как самозваного историка, который попросту легкомысленно умствует. Он, несомненно, знал, что не стоит и надеяться отыскать место рождения цивилизации, пользуясь инструментарием истории (или археологии – дисциплины, на тот момент еще не изобретенной), но дело было в другом. Без сомнения, цепочка событий, на самом деле имевшая место в доисторические времена, была более путанной и распределенной, с элементами квазиобщества (того рода, который мы наблюдаем у стад копытных и стай хищников), квазиязыка (того рода, который мы наблюдаем у птиц и обезьян, криками предупреждающих соплеменников об опасности, и даже у полевых пчел) и, может быть, даже квазинравственности (того рода, которая, предположительно, наблюдается у обезьян

793, а также проявляющих заботу китов и дельфинов). Рациональная реконструкция Гоббса была сильным упрощением, моделью, предназначенной для иллюстрации ключевых моментов и игнорирующей неряшливые подробности, о которых невозможно было знать наверняка. И, без сомнения, она была слишком простой даже для него самого. Сегодня, на волне сотен исследований уголков и закоулков теории игр, дилеммы заключенного и тому подобных вещей, мы знаем, что, описывая условия, при которых общественный договор был бы эволюционной неизбежностью, Гоббс в целом проявил излишнюю жовиальность (используем слово из его вокабуляра). Но он был первым исследователем этого явления.

Вслед за ним свои рациональные реконструкции рождения общества предложили Жан-Жак Руссо и разнообразные английские мыслители, включая Джона Локка. В последние годы появились более сложные «договорные» Сказки просто так. Самой знаменитой и замысловатой является «Теория справедливости» Джона Ролза

794, но есть и другие. Все их авторы согласны в том, что мораль тем или иным образом является продуктом, возникающим в результате новаторского изменения мировоззрения, достигнутого лишь одним видом, Homo sapiens, воспользовавшимся своим уникальным дополнительным средством передачи информации – языком. В мысленном эксперименте Ролза, рассуждающего о том, как должно было сформироваться общество, нужно представить себе момент, когда при рождении общества его члены собираются, дабы обдумать, как оно должно быть устроено. Им предстоит говорить об этом друг с другом до тех пор, пока не будет достигнуто то, что Ролз называет «рефлективным равновесием» – устойчивое согласие, которое не может быть разрушено в результате дальнейших обсуждений. В этом отношении идея Ролза похожа на идею эволюционно устойчивой стратегии (evolutionarily stable strategy, EES) Мейнарда Смита, но с той большой разницей, что здесь расчеты делают люди, а не птицы, сосны или другие бесхитростные соперники в играх жизни. Основным нововведением в сценарии Ролза, разработанным, чтобы чрезмерный эгоизм участников этого упражнения по размышлении гарантированно нивелировался, – является то, что он называет «занавесом неведения». Каждый получает возможность проголосовать за наиболее, с его точки зрения, предпочтительное устройство общества, но когда вы решаете, в каком обществе были бы рады жить и какому – присягнуть на верность, то голосуете, не зная, какую именно роль будете в нем играть, какую нишу займете. Может быть, вы будете сенатором, или хирургом, или дворником, или солдатом; вы не узнаете до тех пор, пока не проголосуете. Совершая выбор за занавесом неведения, люди гарантированно должным образом обдумают вероятные последствия, издержки и выгоды для всех граждан, включая и тех, кому приходится хуже всех.